家在老城区,街道已经很破旧了,沿街都是几十年的木房子,然而正是这些看似破旧不起眼的木房子里,在一次不经意的闲逛,我发现了“七巧饼”。 那是一间临街的铺面,前后两间,前屋的右侧枕着一块宽木板,是用来和面的。屋前放着一座泥砖砌成的烤炉,中空,放炭火用的。传统工艺的烘烤不用电,全部用炭火,这样烤出的饼外黄里嫩,也不易焦。饼出炉之时,香气四溢,馋人口水。师傅四十来岁,挺实在的一个人,对于我的惊喜却有点诧异,于他来说,只是做着极平凡之事,是日复一日的谋生手段,无甚值得惊奇。自然,我也不会向其诉说我内心的情结。 七夕饼,状如母指,带薄荷味,对于现在吃惯了“汉堡包”的年轻人尤为陌生,但于儿时的我却是一种久久珍盼的美味,自是亲切而怀念。因为那不只是一代人的记忆,更是三辈人的亲情。福鼎的风俗,七夕饼是外公外婆七巧节送与外甥的美好祝福。但在我记忆中,因外公外婆过世的早,就从未曾感受过外公外婆的慈爱,因此这送七夕饼的“担子”就落在舅舅身上。母亲有四个兄弟,每年我都能收到很多的七夕饼,这对于童年的我来说是快乐的,总让邻居的孩子羡慕,而我也总会匀出一些给童年的伙伴共享。很快,我成了他们的“头”,时常领着他们玩家家,或戏水,或上树,或上山挖薯,或下河掏虾,享受着童年的快乐,可惜现在的孩子们再也无法享受到我们这辈人的儿时乐趣了。如今父母已驾鹤西去,只有一位舅舅还健在,自己也为人父,自然不会再有人给自己送“七夕饼”了,眼前的“七夕饼”已为尘封的记忆,只能在午夜梦回时还能依稀回味残留在嘴角的童年的余香了。 “师傅,生意好吧?”我呆呆地问。 “好什么呀,清淡地很,只能勉强维持生计。” “怎会这样?福鼎做七夕饼的人应该不多吧?” “可能只剩下我这家了。” “哦,那为什么没人干这行呢?” “利太薄,没市场。现在小孩子都喜欢肯德基、汉堡包,再加上七巧节大人都不再送七夕饼了,小孩谁还认得这个呀,唉……” 我一时默然。 记得白兄曾在其散文‹外公›中写到:“每年的七巧节和中秋节前夕是我最想外公的时候,因为在这两个时间里,他按地方风俗分别给我们送来好吃的七夕饼和月饼。在零食匮乏的七十年代,外公送来的礼物是我最好的享受:不仅可口而且量多。”对于儿时的白兄来说,七夕饼是儿时的欢乐,而我是未曾见过外公的,但儿子有,只是每年的七巧节他的外公外婆确实不再送“七巧饼”了,有时会送一箱牛奶,但更多时会拿二百元给妻子自己买东西。因此,在儿子的脑海中根本就没有“七巧节”这个概念,更不说“七夕饼”了。

福鼎:一季度固定资产投资快速提升,消费市

福鼎:一季度固定资产投资快速提升,消费市 中信重工特种机器人生产基地项目落户福

中信重工特种机器人生产基地项目落户福 福建“教育工作先进县”“教育强县”名

福建“教育工作先进县”“教育强县”名 电动车别任性!交警蜀黍持续严查中......

电动车别任性!交警蜀黍持续严查中...... 王奕森口述:1953年我所接触的白茶

王奕森口述:1953年我所接触的白茶 优先发展教育,打造教育强镇,管阳是这么做

优先发展教育,打造教育强镇,管阳是这么做 叠石的乡亲们,办事不用再赶回乡,到叠石乡

叠石的乡亲们,办事不用再赶回乡,到叠石乡 福鼎现“假公务员”,冒充政府工作人员招

福鼎现“假公务员”,冒充政府工作人员招 点头镇:拆除违章建筑 保护绿水青山

点头镇:拆除违章建筑 保护绿水青山 桐城中心幼儿园开展“共情陪伴,共享书香

桐城中心幼儿园开展“共情陪伴,共享书香 我市举办2018年市羽毛球联赛暨“幸福福

我市举办2018年市羽毛球联赛暨“幸福福 机票退改费价格离谱 15家涉事企业被约

机票退改费价格离谱 15家涉事企业被约 福鼎:查获一部特大超限运输车辆

福鼎:查获一部特大超限运输车辆![[CCTV-13]福鼎暴雨致城区部分道路被淹](/d/file/20150814/f04874861d007a86203da8c3349ff02e.png) [CCTV-13]福鼎暴雨致城区部分道路被淹

[CCTV-13]福鼎暴雨致城区部分道路被淹 宪法跟你的一生到底什么关系?

宪法跟你的一生到底什么关系? 在习近平总书记心中,宪法究竟有多重要

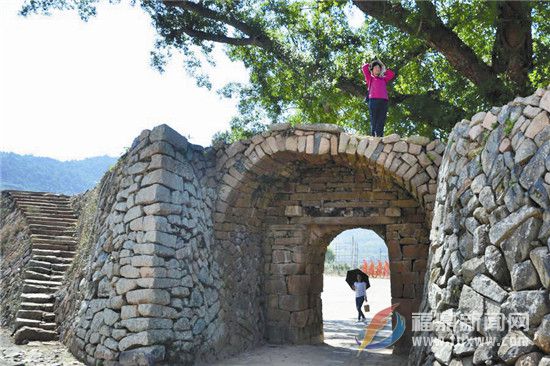

在习近平总书记心中,宪法究竟有多重要 福鼎文化遗产的海丝印记之三十九——耕

福鼎文化遗产的海丝印记之三十九——耕 福鼎文化遗产的海丝印记之三十八——东

福鼎文化遗产的海丝印记之三十八——东