海洋里的“宝贝”可以跑到陆地上,也许今天看来,见怪不怪。但在过去科学技术不发达的情况下,这就怪了,看看古人是如何发挥丰富的想象力,解释这一现象的。

上世纪七十年代,福鼎一中的师生们在学校后山门上开荒劳动时,挖掘出了4块正反两面均有多边形、长方形图案花纹的灰白色小石粒,被专家确定为海洋底栖软骨鱼类鲼科的上颔齿板,因该标本的采集地在福鼎城郊北岭,被命名为“福鼎北岭第四纪鲼化石”。

据介绍,鲼科是一种第三纪至第四纪时生活于热带、亚热带的暖水性海洋中的底栖中小型软骨鱼类。这就说明,现今福鼎市区,在晚更新世,气候较温暖,并自11000年前至今,该区已经上升5-10米。

这种现象用科学的眼光看待,再正常不过了,而在过去,古人看待这一现象就特别有意思。

清光绪版《福鼎县乡土志·十八都分编》里有一段话很有意思:“望海山者西向,诸山之祖也。高可扪星斗,距海百里,石壁上缀有蛎壳,其山精凝结耶,抑海风吹送到此,奇甚。”

由于认识水平的限制,《乡土志》的作者们把望海山上蛎売的来源归结为山精凝结或海风吹送,实为无稽之谈,他们不知这蛎壳原本就存在,是随着山的升高和海的消退而存留下来的。在太姥山上的葫芦洞周围等地的碎石中,也偶有风化严重的小贝壳。

根据记载,在南镇、小白鹭的山上,距离海平面70多米的高处,至今还存留着花岗岩被海水冲蚀后产生水平线剥蚀的痕迹,它是一处典型的古海蚀崖遗址,证明几万年来地壳上升了70多米。

———摘自白荣敏《福鼎史话》

做文明养犬人 创文明卫生城

做文明养犬人 创文明卫生城 我市启动第一批乡镇“非标”船舶名牌安

我市启动第一批乡镇“非标”船舶名牌安 小邻里,大温情!福鼎探索实践“近邻”党建

小邻里,大温情!福鼎探索实践“近邻”党建 名单公示!福鼎这些个人和集体拟获抗击新

名单公示!福鼎这些个人和集体拟获抗击新 活动预告丨福鼎本土产品如何无忧“出海

活动预告丨福鼎本土产品如何无忧“出海 福鼎、苍南率先试水,27项业务跨省通办

福鼎、苍南率先试水,27项业务跨省通办 中国流动科技馆“安家”福鼎

中国流动科技馆“安家”福鼎 公示!全国模范、全国优秀……福建推荐名

公示!全国模范、全国优秀……福建推荐名 赶快行动!“乘风破浪 奋斗有我”——来

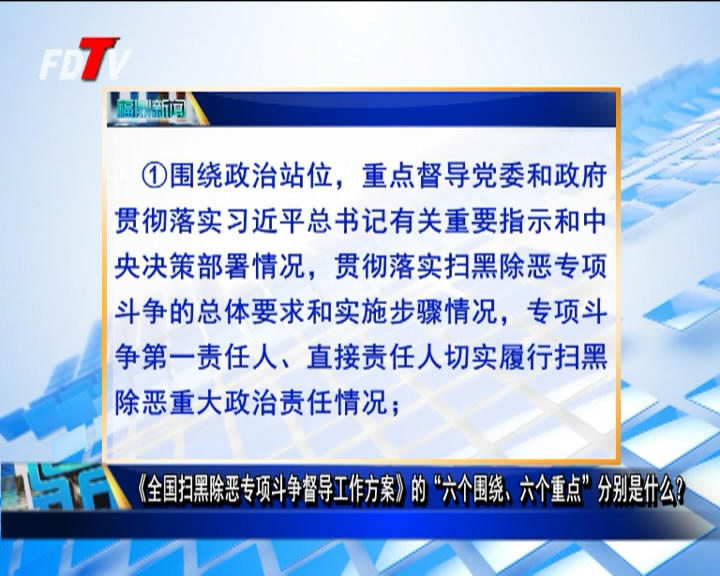

赶快行动!“乘风破浪 奋斗有我”——来 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

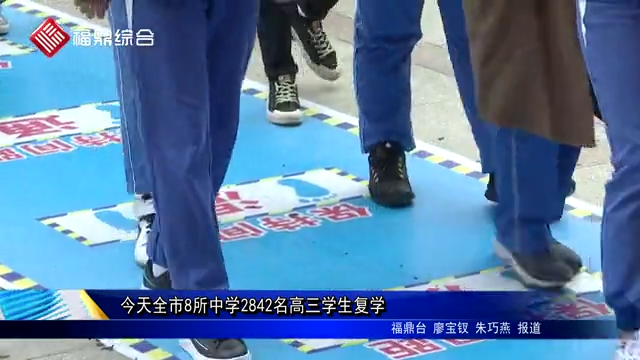

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

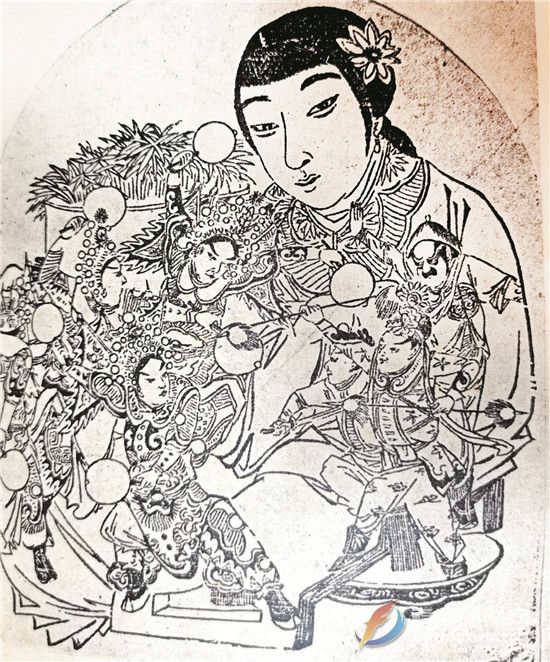

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋