(一)

父亲生前乐善好施,解放前读中学时不顾家里穷,把外地来的因生活困难上不起学的同学吴某带到家里一起吃住相当长的时间;工作后常接济生活困难的学生,他的义子很多。

至于无偿辅导学生和音乐爱好者屡见不鲜。就他晚年指导的在艺术界成就大的有宁德畲族歌舞团团长、导演温怀平,福建省音乐家协会会员、中学高级音乐教师李丹,上海音乐学院毕业的福鼎职业中专青年音乐教师林雪仙,武汉音乐学院研究生毕业的福建漳州师院青年音乐教师卓瑜……

作为启蒙的音乐教师,最关键的是要把徒弟路带对,一旦路走错了纠正非常困难。大学的老师要的是有培养潜力,方法正确的好苗子。有些眼前看来演唱(演奏)效果较好,但没潜力或者养成不良习惯的,老师却很头疼。经父亲指导的学生升学,第一学期放假回来都会说,到校后大学的老师会问:“入学前谁指导的?你有幸路子对了。”

1963年,父亲回福鼎工作,家中慕名来拜师的人络绎不绝,尤其是文革后期音乐院校恢复招生,在福鼎面试委托父亲。对拜师的人他态度不一样:对于仅仅是兴趣爱好的青年,他来者不拒热心指导;对于想以音乐为终身职业的人,他是区别对待的。他认为有潜力的,比如:学声乐音量大、音质美、自然声区音域宽、乐感好的;学器乐手指长,关节灵活的,他会如获至宝,自动邀其来学习,不管什么时候,即使是午休或者饭后,家父总是耐心指导,当然都是无偿的。而对一些他认为没有潜力的,总是耐心开导:做业余爱好是可以的,但作为处世的本领,应该学一门其他的学问。因为他认为,音乐人才和运动员一样对生理条件要求是很高的。记得有一次,他对一个学生的家长说,你们爱音乐我很欣慰,但人的一生很有限,你们不能让孩子终日做没希望的努力,即使勉强让你们孩子考进音乐院校,如果不会成为优秀人才也是没用的,过去人们视觉窄,一场水平不高的戏,在小地方别人还看看,现在有电影、电视了,世界小了,人家可以看到北京和世界的演出,你没水平人家就不看不听。上世纪七十年代全国上下都在大批“天才论”,认为攻书只要苦战就能过关,这无疑是“人有多大胆,地有多大产”的唯心论在学术界和教育界的翻版,父亲在当时敢提出“学音乐要有先天条件”这种观点,无疑是一种科学的反潮流精神,别树一帜。

在肯定父亲教育思想的时候,我也看到在文革时许多大音乐家、理论权威被打入“牛棚”,他多多少少受社会的影响,形成一种理念那就是“学好数理化,走遍天下都不怕”。不过他思想上这种阴霾很快就被驱散了,在粉碎“四人帮”恢复高考后,他在指导升学学生,和开展群众文艺工作上都表现出极大的热情。

(二)

父亲退休以后,经常到市区的中小学走走。他的知名度和艺术家的风度就是无形的名片,畅通无阻。

有一天傍晚,父亲从职业中专散步回来,说,“刚才听到李丹指导学生在唱歌,这丫头到师大读几年,很有收获,我相信过几年,福鼎的声乐水平会有一个飞跃。”

一个下午,我上班到校,课前,音乐课班级的学生都像久别重逢一样,和我拉拉扯扯,问这问那。小李说,下午刚到校,一个老人家要我们几个吹口琴,当听到我们吹伴奏时很高兴。他还说那老人长相很像毛主席。我想一定是父亲又到实验小学来,“微服私访”我的工作情况。晚饭时,证实果然是父亲。

原来父亲对一个教学问题思考很久了。现在都提倡乐器进课堂,但,他认为这个教学改革有正反两个方面的作用,他觉得学生常用的竖笛不管是实用性,还是培养素质和乐感都不会起大作用。口琴嘛,很多学生从小学吹到初中只会吹单音,没有一点节奏感。有的老师布置学生买口琴来学,自己不会范奏,怎么指导学生呢?现在教育部门对音乐教育重视不够,音乐课一周最多排两节,有的学校只排一节。一寸光阴一寸金,这么稀少的时间,老师不能再用来搞放羊式的教学,误人子弟。他要呼吁这个问题,所以,在这一届市艺术教育研究会的前夕,他加强了调查研究,积累了许多第一手的材料。

(三)

人生几十年很短暂,蓦然回首,童年的往事历历在目。

记得很小的时候,父亲就对我说“男孩子走路步伐要大,步子不要太快,要从容不迫”。十几岁时,我喉结不大,声音比较高比较尖。父亲经常提醒我“讲话时咽喉要放松,要胸部和腹部用力”。当我和大人顶嘴时往往会提高嗓门,父亲便会严厉批评我制止我。

读小学二年级时,父亲就带我到福安富春江支流学游泳。看我进步很快,他自己不能再教我,就联系福安师范游泳最好的缪老师担任我的指导老师。在缪老师的指导下,我的蛙泳、侧泳和仰泳都比一般小孩好。

1961年暑假回福鼎,那几天连续雷雨,溪水涨高变黄,父亲仍然和我去游泳。以前的石砌防洪堤每隔一段,就有一个“扑龟”护堤。由于“扑龟”的阻拦,“扑龟”内流水平缓,“扑龟”外水流比较急,那几个雷雨天“扑龟”外可以说水流湍急。尽管每次去桐山溪,父亲都嘱咐不要游到“扑龟”外去,由于自信和麻痹,我这一次还是游到“扑龟”外。瞬间,平时看来柔和温顺的溪水一下子变得凶狠无情,生拖硬拽把我拉向水底,拉向下游,不管我怎么努力拼搏,都是徒劳的。“咕噜、咕噜”喝了不少黄泥水。我几次跃出水面呼救,直到父亲的呼救声引来两个年轻力壮的小伙子,集三人之力才把我拖进来。

回家后,本来反对我们游泳的母亲一直唠叨指责父亲,善良随和的奶奶这时也加入了反游泳的队伍。我自己也第一次领教到大自然力量的强大和无情,暗暗后悔不该学游泳,那天晚上做了好几个恶梦,好几次惊醒。连续几天,一听到邻居孩子说游泳,我就躲开,谈水色变。父亲却对我说:“怕了是吗?喝几口水正常的,我觉得过几天,你会忘记的,还会去游泳的。”果然,几天后,我“好了伤疤忘了疼”,又跃跃欲试,再次投入母亲河———桐山溪的怀抱。

学游泳和小鸟学飞、幼儿学走路一样,学无止境。随着技艺和体力的提高,我要求缪老师带我到富春江主流游泳,后来还发展到要求横渡富春江。缪老师要我父亲开口,才肯带我。当我向父亲提出要求时,出于我的预料之外,他竟然毫不犹豫地答应了。

富春江碧绿清澈、江面平坦,站在江边可以清楚地看到江底的鹅卵石和嬉戏的小鱼。我不禁感叹:“美丽的富春江,我今天终于如愿以偿了。”但,当我看到过渡的小船都会被冲向下游很远的时候,尤其是进入水里后一阵阵的冰凉和往下的冲力,让我终于明白富春江其实是水深流急的,美丽和温柔是她潜藏起力量的表面现象,我有点害怕。但想起和父亲及同学都说了,只能硬着头皮上。

我不很费力地游向对岸,回程时有点起风,一个一个的急浪迎面扑来,逼得我“偷偷”呛了几口水,幸好缪老师没有看到。我用脚去试探踩不到江底,距离岸边还有一段距离,这时恐惧来临,手脚慌乱起来。“阿挺,不要怕,我们在你身边。”精通水性的缪老师何等敏感,看出我的破绽。“换仰泳,身体放松,不要太用力,快到岸了。”这时,我多想缪老师把备用的救生圈给我。他没有给我,只是用一只手掌撑起我的头,听到他的声音给我了很大的安慰。看我身体渐渐放松,呼吸渐渐平稳,他又把手放开,“刚才浪大,仰泳不适合,换蛙泳。”“浪打来前深呼吸,浪打来时憋气。”由于渐渐掌握海浪的规律,我没有再喝水。

“阿挺,到了。”我站起来,水深刚好齐胸。刚才陪游的师范生哥哥和在浅水区的很多人都朝我投来赞许的目光。这时,红日已经西沉,江面泛起一片金光,岸边的苍松翠竹都镀上一层金黄,周围犹如童话般的世界。我依依不舍地和缪老师离开美丽可爱的富春江。

这次横渡富春江的经历,随着年龄增长,体会越来越深刻:很多事情到了最困难的时候往往距离成功不远了,正如歌词所云:“胜利向你招手,曙光就在前头。”人类潜能的力量是巨大的,往往只有最危险的时候这种潜在的能量才会爆发出来,让你做到平时做不到的事,甚至产生惊天动地的效应。古今中外许多军事家使用的“背水一战”“置之死地而后生”的谋略就是根据这个原理产生的。

我常常遇到一些故人,称赞父亲是“名师”,或人格,或艺术,或风度仪表,仁者见仁智者见智。而我自己感受最深的就是:作为一个父亲,对于我这个身体瘦弱的独生子,没有一味溺爱,而是将其推向风口浪尖去打磨心志,锻炼筋骨。鼓励学游泳只是一个很小的例子,后来许多人生重大问题父亲都是这样。从教育子女的问题来看,我觉得我的父亲是“智者”,是“名师”。(方守挺)

流美中心小学组织师生参加“世界环境日

流美中心小学组织师生参加“世界环境日 新款雷克萨斯RX官图发布 底盘调校升级

新款雷克萨斯RX官图发布 底盘调校升级 那一缕悠远的烛光

那一缕悠远的烛光 海峡两岸电机电器博览会:福鼎招商项目12

海峡两岸电机电器博览会:福鼎招商项目12 邦普循环宁德产业园项目开工,达产后年产

邦普循环宁德产业园项目开工,达产后年产 闽东之光·文韵太姥| 看不够的嵛山岛

闽东之光·文韵太姥| 看不够的嵛山岛 福鼎特警小哥哥夏训,荷尔蒙爆棚有木有?

福鼎特警小哥哥夏训,荷尔蒙爆棚有木有? 磻溪:举办消防安全知识培训班

磻溪:举办消防安全知识培训班 福鼎法院开展“模拟法庭”活动

福鼎法院开展“模拟法庭”活动 省、宁德市下派寿宁县驻村第一书记到太

省、宁德市下派寿宁县驻村第一书记到太 奋进中的宁德

奋进中的宁德 教室里的火车“调度员”

教室里的火车“调度员” 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 福鼎:查获一部特大超限运输车辆

福鼎:查获一部特大超限运输车辆 如有这16名涉黑涉恶在逃嫌疑人的线索,请

如有这16名涉黑涉恶在逃嫌疑人的线索,请 扫黑除恶又添战果!福鼎警方摧毁一“套路

扫黑除恶又添战果!福鼎警方摧毁一“套路 玉塘古堡

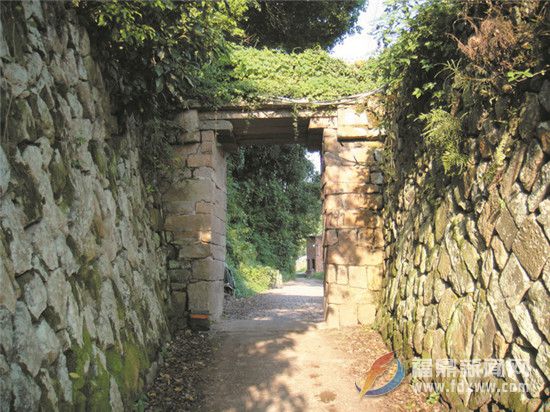

玉塘古堡