我是土生土长的白鹭人。打从我记事起便听老人们说,我的祖先来自闽南泉州,一个叫沙堤村的地方,清朝乾隆年间移居于此(后来经考察,应该是先从沙堤迁到永宁,再从永宁迁到白鹭)。现在算起来,也有近二百八十年的光景,与当年福鼎建县的时间接近。这样漫长的岁月,这样悠远的历史,让我童年和少年的内心深处有了许多美好的遐想。

白鹭村是一个古老渔村,地处福鼎东南沿海,距城区数十公里,三面环山,一面临海。《福鼎旧志集》中记载:“白鹭村鱼贯而下,为最南之土股,远望如海岛,山形耸拔,草木不旺;平衍之处又属低洼,居民咸舍耒耟以从网罟,亦不过篙橹小船,以捕鱼为生活计,无码头可泊舟楫,虽有生聚,终古寥落,盖形势使然也。”因为地处边远,自然环境虽然优美,但生活条件极其艰苦。记得小时候,白鹭村及方圆十里八村,基本都不通公路,也不通水电。那时,一到夜晚,村庄就陷入一片漆黑,每家每户都点上煤油灯,灯光昏暗,烟气呛人,整个室内都被浓重的烟雾所缭绕,空气中也充斥着煤油难闻的气味。那时煤油是国家供应商品,一家子的人每个月也就只有那么几两,需要持“商品供应证”才能到供销合作社去购买。如果不节省着用,就熬不到月底。蜡烛也算是当时的奢侈品了,家景比较好的人家,就掏钱买一些红色或白色的蜡烛,以供备用。我家穷,买不起。每当油尽灯枯时,只能摸黑,这样常常苦了父母。

董氏宗祠

稍微长大了一点,听我伯父说,我们董氏始迁祖中有一个祖先是制作蜡烛的。据传,他从闽南那个地方上来时,在白鹭村开了一间蜡烛店,制作的蜡烛,烛光辉耀,风吹不熄,蛾扑不灭。那是清朝乾隆年间的事,宗谱里没有详实的记载。只说铺顶公派下的第十二世孙旭艺公,自泉州永宁沙堤迁徙而居白鹭,在鼎经商。在大白鹭董氏几个始迁祖中,这是唯一一个注明经商的祖先。

老辈人口口相传的家族史里,也有这样的说辞。据说,先祖们从海上漂泊而来,在白鹭村定居并开蜡烛店谋生。店的旧址,与我家房子相邻,只隔三溜房,老房子低矮、逼仄,那是白鹭街的中心街区。小时候我常到那里玩,但因为那时年龄幼小,大人们也没怎么说起祖上的事,便也不知道那地方就是祖先在白鹭村开基的起点。现在想来,即便是知晓,也发现不了什么秘密,因为那地方实在没有什么特色,与其他房子也没有什么不同,也寻不到蜡烛作坊的特征。

白鹭村过去不通公路时,要想进城,比登天还难。记得上世纪六七十年代,偶有村里的能人去福鼎办事,在我们小孩子的眼里,就如同上北京或上海。而随着白琳周仓岭公路的开通,极大地便利了乡人进城。但那是一段横穿险峻山岭的公路,为了开通它,牺牲了不少开路者的性命。作为行路者,虽然现在的交通发达了,享受着高速公路和高速铁路的神速,但我们还是应该铭记他们。

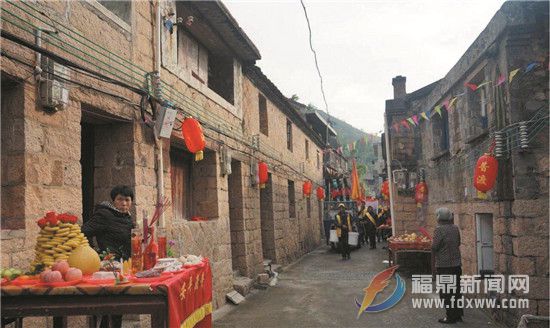

村中举行祭祀活动

每年夏秋之交,常有台风光顾白鹭村。那时,房子多为木头瓦房,矮小而脆弱,由于临海而建,地势又较低,常被海水淹没,一家人便临时搬到较高处的族亲家里暂避,以共克时艰。我在白鹭村生活了十几年,读高中时才离开,之后在镇上工作十几年,再后来又到县城工作和生活至今。早些年父母在世时,经常回乡看望,以尽儿子之孝。对于故乡这一片山水,心中总有一份难于割舍的情丝,毕竟在那里出生和长大,无论是亲情还是乡情,都有着千丝万缕的关系。后来父母亡故,回去少了。但因为还有宗祠在那里,每年春天和秋天,我都会回村祭祀祖先,以表达子孙后裔的缅怀之情。

白鹭村狭长的街区生活着我们从沙堤永宁迁居来的祖祖辈辈,在此耕山牧海,经商创业,日出而作日落而息,繁衍了一代又一代人。前人栽树,后人乘凉。前人点燃烛光,后人传承薪火。人的一生,无外乎是几十年的光景。几十年生活,几十年时间一晃就过去,最后都会慢慢老死而去。像蜡烛燃烧的过程,旧的烛火熄灭,新的烛火又开始点燃,这样周而复始。这是多么简单又纯粹的一生啊,烛火点燃了自己,照亮了别人,难道还会有什么比这样的活法更有意义的吗?

从前,蜡烛是每个家庭必备的寻常之物,每个人都用过它,但现在国家电力发达,平时大家都不常用它,只有在祭祀祖先或去寺庙礼佛时,人们才会用到它。当你点亮那一盏纤弱的烛火,蜡烛的光焰虽然昏暗,但以自己的光芒照亮我们过往的每个日子。我想,对于一个族群来说,我们每个人都是一支这样小小的蜡烛。我们每一个人的心里都传承着家族的那一缕薪火,不以艰难困苦而充满懊丧,也不因气馁失败而感到绝望。正如那一缕微弱的烛光,虽悠远而绵延不绝,虽昏黄而持续不熄。在未来的日子里,不妨这样激活自己:“点亮内心的烛火,黑暗就会消散。”那时,你将发现,天地逐渐开阔起来,眼前的世界越来越清晰,脚下的路将越走越远。这真是一个令人惊叹的奇迹!(董欣潘)

流美中心小学组织师生参加“世界环境日

流美中心小学组织师生参加“世界环境日 新款雷克萨斯RX官图发布 底盘调校升级

新款雷克萨斯RX官图发布 底盘调校升级 海峡两岸电机电器博览会:福鼎招商项目12

海峡两岸电机电器博览会:福鼎招商项目12 邦普循环宁德产业园项目开工,达产后年产

邦普循环宁德产业园项目开工,达产后年产 闽东之光·文韵太姥| 看不够的嵛山岛

闽东之光·文韵太姥| 看不够的嵛山岛 福鼎特警小哥哥夏训,荷尔蒙爆棚有木有?

福鼎特警小哥哥夏训,荷尔蒙爆棚有木有? 磻溪:举办消防安全知识培训班

磻溪:举办消防安全知识培训班 福鼎法院开展“模拟法庭”活动

福鼎法院开展“模拟法庭”活动 省、宁德市下派寿宁县驻村第一书记到太

省、宁德市下派寿宁县驻村第一书记到太 奋进中的宁德

奋进中的宁德 教室里的火车“调度员”

教室里的火车“调度员” 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 福鼎:查获一部特大超限运输车辆

福鼎:查获一部特大超限运输车辆 如有这16名涉黑涉恶在逃嫌疑人的线索,请

如有这16名涉黑涉恶在逃嫌疑人的线索,请 扫黑除恶又添战果!福鼎警方摧毁一“套路

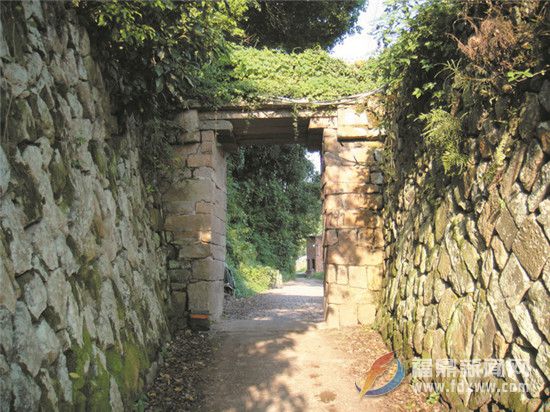

扫黑除恶又添战果!福鼎警方摧毁一“套路 玉塘古堡

玉塘古堡