万亿财政资金如何监管?

6月26日,备受关注的预算法修正案草案终于揭开神秘面纱。现行预算法自1995年实施至今将近20年。

此次修正草案向外界传递哪些重要信号?中国将如何加强对10万多亿元公共财政的监管?

政府全部收支纳入预算,意在进一步加强监管

近20年来,中国财政收入发生了翻天覆地的变化,2011年公共财政收入已超过10万亿元。如何看好国家“钱袋子”,成为此次预算法修改的一项重要内容。

预算法修正案草案二审稿首次明确:“各级政府的全部收入和支出都应当纳入预算。”

“这意味着中国政府全部收支将纳入人大监管视野,有助于在预算中全面反映政府全部财政资金运行情况。”中国社科院财经战略研究院院长高培勇对记者说。

鉴于一些地方仍然存在“小金库”和“乱收费”资金,一些未纳入预算的政府性收支也存在随意性,为此外界希望此次修订预算法能在强化预算监管上有所突破。

记者注意到,相对于现行预算法,草案新增条款强调:“预算分为公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算。”

高培勇认为,从过去只强调“公共预算”一本预算,到如今强调“四本预算”,草案强调了预算编制的统一性和完整性。这四本预算代表着政府的全部收支,都是百姓的“血汗钱”,理应纳入人大预算审查监督范畴。

财政预决算向社会公开,意在保障公众知情权

草案二审稿增加规定,经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算,应当及时向社会公开,但涉及国家秘密的内容除外。

现行预算法未对预算公开作出规定。专家表示,修正案草案明确规定各级政府应及时向社会公开预决算,旨在从法律制度层面保障公众的知情权和监督权。

近年来,中国不断增加预算透明度,各级政府部门的预决算都在逐步公开。2010年中国首次推进部门预算公开。今年以来,98个中央部门几乎都公开了部门预算。

此外,继2011年首度向社会公开“三公”经费后,财政部部长谢旭人在近日表示,今年中央本级和各部门的“三公”经费预算、决算也将在此次全国人大常委会批准2011年中央决算后公开。

北京大学财经法研究中心主任刘剑文表示,“三公”经费公开作为预算公开的突破口,应该做好并逐步细化说明,让专业人士看得懂,这样政府在预算执行过程中的随意性就会得到遏制,实现真正的社会监督。

重申“地方政府不得自行发债”,意在加强防范金融风险

地方政府自行发债是否会放开成为此次修改预算法的关注焦点之一。

现行预算法规定:“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不列赤字。除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券。”

记者了解到,2011年12月提交十一届全国人大常委会第24次会议初审的预算法修正案草案在加强对地方政府债务管理的基础上,曾提出对地方政府债务实行限额管理。

然而,26日审议的草案二审稿恢复现行预算法关于地方政府不得自行发放政府债券的规定,重申“除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券。”

对此,全国人大法律委员会副主任委员洪虎解释说,近年中国地方政府债务急剧上升,带来的问题和潜在的风险必须引起高度重视。

“从修正案草案公布的内容看,关闭地方政府自行发债的‘闸门’,表明了决策层对这一问题的谨慎态度。”刘剑文说。

提高“一般性转移支付”比重,意在增加地方财政自主权

2012年预算安排的中央对地方税收返还和转移支付达4.5万亿元,如何规范使用这笔资金,也是此次预算法修改的一个关注点。

修正案草案强调,财政转移支付应当规范、公平、公开,以一般性转移支付为主体,以均衡地区间基本财力为主要目标。

“这意味着转移支付中,不指定专项用途的一般性转移支付比例将提高,有助于增强地方财力支配的自主权,进一步缩小地区间财力差异。”财政部财科所所长贾康表示。

财政部数据表明,今年预算安排的4.5万亿元中央对地方税收返还和转移支付中,一般性转移支付超过2.2万亿元,增长23.1%;专项转移支付1.7万亿元,增长5.2%,一般性转移支付占比超过了专项转移支付。

修正案草案明确,一般性转移支付不指定专项用途,而专项转移支付须经国务院批准设立,专项用于办理特定事物。(半月谈网/记者 韩洁 崔清新)

扩展阅读

公共财政建设稳步推进

社科院发布6个年度《中国公共财政建设报告》

中国社科院财经财经战略研究院27日在北京发布了2007年-2012年6个年度的《中国公共财政建设报告》,首次对全国层面公共财政建设状况进行了定量评价。

这份报告由社科院财经战略研究院历时8年研究完成。课题组组长、中国社科院财经战略研究院院长高培勇说:“这份报告旨在建立能够标识公共财政建设前行方向的‘路线图’,刻画公共财政建设既有进程的‘考评卷’。”

中国公共财政建设指标体系,由综合指数、四大分项指数、十大因素指数、38个二级指标和88个具体评价指标构成。

报告显示,从综合指数来看,2012报告年度,中国公共财政建设综合指数的得分为66.67,比2007报告年度的62.37提高4.30。总体看,反映出6年中中国公共财政建设取得了显著进展。

财经战略研究院税收研究室主任张斌介绍说:“指标体系中的因素指数共有十个:政府干预度、财政非营利化、财政收支集中度、财政法治化、财政民主化、分权规范度、财政均等化、可持续性、绩效改善度和财政国际化。”

报告显示,这十大因素指标中,累计增幅最大的是可持续性指标,达到了53.25%。这一指标反映财政对资源、生态的补偿及财政风险状况。其次是政府干预度,累计增幅21.62%。

张斌说:“政府干预度反映政府在维护市场秩序、环境保护与资源综合利用和收入分配方面对市场进行干预的有效性。这些年我国财政不断向民生倾斜,养老保险、医疗保险、新农合等都反映出社会保障上的进步较大。”

此外,2012报告年度中,财政均等化的具体评价指标中,得分最高的是城乡义务教育经费均等化,其次是城市公共服务均等化,得分最低的是城乡医疗卫生服务的均等化。

值得注意的是,十大因素指标中,非营利化是2012报告年度与2007报告年度相比唯一得分累计下降的指标,这一指标是衡量财政退出竞争性行业的情况。

“综合来看,我国6年来的公共财政建设是不断改善和稳步提升的过程。除了2011年稍有波动,这主要由于非营利指标的反方向变化,总体呈上升的态势。但其中伴随着结构发展的不平衡,有些指标前进速度快,有些指标前进速度慢,要从中找到发展的瓶颈加以解决,推动我国宏观政策的设计和质量的改善。”高培勇说。(半月谈网/记者 徐蕊 韩洁)

精彩推荐

《为了和平》第一集:正义担当

为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,经中央军委批准,中央军委政治工作部组织拍摄了6集大型电视纪录片《为了和平》。第一...详细》

・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

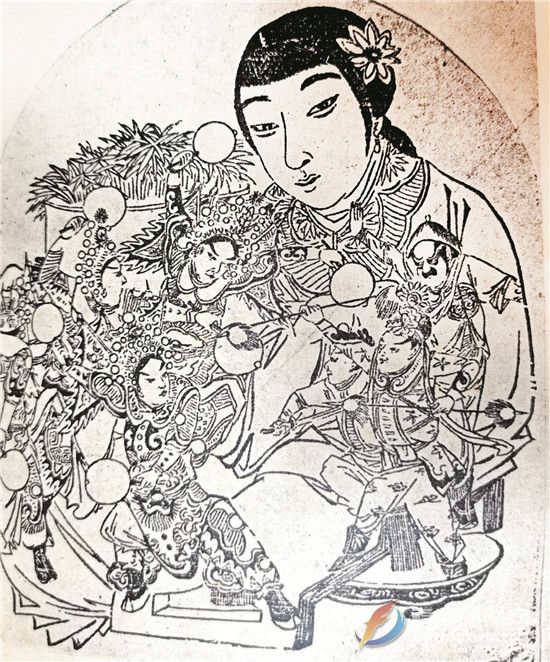

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋