薛令之,长溪人,唐朝神龙二年进士,所作《太姥山》是现存年代最早写太姥山的诗。“扬舲穷海岛,选胜访神山。鬼斧巧开凿,仙踪常往来。东欧溟漠外,南越渺茫间。为问容成子,刀圭乞驻颜。”东海之滨的太姥山有神仙常来往,容成子当年在山上炼仙丹,有否得到长生不老之术?唐中期太姥山佛教还不是很兴盛,而道教神仙思想在世俗百姓中十分流行。太姥山一年有一百多天是云雾缭绕仙气飘渺,变幻莫测。面对着茫茫大海以及诸多海岛,让人对神仙、仙山、仙岛产生好奇的想象。《力牧录》有关容成子在太姥山炼药,《蟠桃记》中太姥娘娘服九转丹砂乘九色龙升天成仙记载,都使这座山充满神仙的传说,称为“海上仙都”,应该说太姥山是早期道教重要修炼场所。官场失意的薛令之返回故里隐居乡间,在游历太姥山时对山中如鬼斧开凿的奇石峭壁,怪异洞穴十分欣赏流连忘返。诗中流露出对神仙生活的神往,潇洒散淡,崇尚自然的道家思想与他当时内心形成某种契合。当年在京城任太子侍讲时是否常想起家乡这座名山, 同时任太子侍讲还有著名文学家贺知章, 平常交流时是否会向他讲述太姥山胜景和传说,贺知章是李白的知己朋友,李白名作《梦游天姥吟留别》意境雄伟,瑰丽变幻的奇景有太多太姥山影子。唐玄宗时期著名道士司马承祯据说也曾到过太姥山修炼,司马承祯和李白、贺知章等十人称“仙宗十友”,这一切有内在联系吗?不得而知。

晚唐和宋代太姥山及周边地区佛教得到迅速传播,大量建造寺院,有高僧到太姥山参与弘扬佛法和寺院建造。到了明朝有更多的文人雅士到太姥山选胜访幽,礼佛问道,他们撰写的游记及诗篇为太姥山增色添辉远播扬名。明万历年间浙江吴兴诗人钱行道慕名来到太姥山,山中峻岭幽洞,修竹松涛,奇石万状,云遮雾绕为之倾倒。居住数月仍不忍离去,与寺院僧人品茗谈佛诗书唱和乐在其中。他祭拜太姥墓,“太姥藏真处,丹霄第几重,今名因汉改,古迹自尧封。”登摩霄峰夜宿白云精舍与白云寺僧人普鉴上人谈经论佛,“五夜钟声清万籁,半空竹色晦诸天,山中一宿心如水,销尽红尘四十年。”寺院梵钟涤荡去心中尘埃,换得一身如水洁净。在白若庵感怀已过逝的成方和尚,用松卷寒涛,啼鸟落花表达对故人的怀念。到天源庵见诗僧碧山上人,小庵四周景色优美,溪涧断桥,桃花小鸟,更有一位能指点迷津的高僧诗僧。《太姥山志》载有钱行道太姥山诗十首,《武夷山志》称他:“少负文藻,苦吟好客,晚年剃发。”他晚年剃度是否与太姥山之行有某种关联?不管如何,他与太姥山总是有一份情缘吧,而与他诗词唱和的好友明代著名书画家程嘉燧晚年也是落发的。

清嘉庆版《福鼎县志》在“方外”道:“碧山,建安人,居天源庵,能诗,与张叔弢友,叔弢尝目为诗僧”。张叔弢,明万历年举人,曾任广东长乐知县,与天源庵僧人碧山是诗友,对碧山上人诗的禅心意境颇为欣赏,并向诗友介绍推荐碧山,使诗僧的诗名远扬,许多文人雅士游览太姥山时都要去见碧山。莆田诗人林祖恕游太姥山到了天源庵,只见四周用竹篱笆编围,萧疏幽静,茅屋搭建的小庵立在一侧,前有用弯曲的树木造的小桥。陈祖恕来访时碧山上人具方袍相接,俩人在小溪旁坐在竹篾编制的簸箕上,用竹炉汲取太姥山泉水,煮太姥茶,品茶吟诗论禅,碧山诗作有句:“白云一片能相恋,消尽风尘是此心。”陈祖恕大为称好,因主人病后不堪久坐,乃别,到了明万历三十七年谢肇淛游太姥山时碧山上人已圆寂五年。明朝太姥山自然环境十分优越,树高林密,溪涧潺潺,周边有许多茶园,寺院的僧人参与种茶制茶,也饮茶卖茶。明代陈仲溱在游记中写道:“缁徒颇繁,然皆养峰卖茶。虽戒律非宜,而僧贫亦借以聚众。”谢肇淛在太姥山诗中道:“借问僧何处,采茶犹未归。”另一诗中道:“扫叶呼童燃石鼎,开函随地品茶经。”明朝太姥山的僧人把煮茶品茗和修禅学佛相结合,讲究饮茶的自然环境、茶具、茶炉,特别是煮茶的水,然后品茶与吟唱诗歌相伴,大大提升太姥山茶文化的高度。

傅维祖,清乾隆四年福鼎首任知县,在任三年多建树颇多,政绩卓著。《福鼎县志》载:“时初建邑,公署、学宫、祠坛、庙宇,诸凡草创,经画规模,具有条理。”建县衙,造文庙学宫,修建溪岗坝,还建社稷坛、先农坛、历坛、城隍庙等用于祭祀。傅维祖到任第二年初冬,他利用到秦屿勘查城墙的机会登太姥山游览,了解寺院僧田的兴废情况和山上古迹现状。由于康熙年间沿海实行海禁,太姥山亦在迁界之列,使得山上寺院毁败僧人逃离,古迹凋零,太姥山佛教受到一次严重的摧残。虽已迁回恢复,但大不如从前,同时地方豪强掠夺兼并,使寺院田产所剩无几,僧人多年一直上诉争讼并无结果。傅维祖了解情况后虽公务十分繁忙,但为恢复太姥山往日繁荣胜景,仍亲自上山考察听取僧人的诉求,与地方乡绅商议,并派人收集契约、簿照等旧据,对国兴寺、摩霄庵等田产进行清查,归还寺产,造册立据抄写四本保存以垂永远计。日后有修太姥山志者,将册列在其中永为名山之产。邀请本县热心绅士游学海等人参与这项清产事项,游学海还为《太姥山寺产印册》写后序:“今天子建新邑,封守得人,一游览间,追遗卷,清寺产,屏梨锄,严樵采,重建梵宇,设置印册。”同时请匠人将太姥山寺产印册镌刻石碑,立于摩霄庵一侧。傅维祖以一名知县为太姥山做了一件大好事,也以文人情怀保护这座名山,功垂永远。他在游记中写道:“倘得同志协扶,名山增胜,荒径重开,或幸再往,余方知足矣!”一年多后他退休回老家浙江鄞县,再也没有重登太姥山。

到了现代,太姥山一往情深的人更多矣。吴进,一位上世纪五十年代毕业于浙江美院的老画家,一游太姥山为之倾倒,为之着迷。后连续不断邀请全国各地知名画家到太姥山写生采风,观光游览。计有画家黄苗子和郁风,中国书画社林楷先生,中国美术学院周沧米教授,朱颖人教授等等。为名山留下大量名家翰墨,宣传太姥山,丰富太姥文化内涵。那时晚上住在太姥山管理区简陋招代所,但乐此不彼,因为他们热爱这座山,原始、自然、生态的名山。

白云寺住持释长静法师用他的镜头记录这座名山的最美光影。春夏秋冬,晨曦的第一缕阳光,飘逸莫测的云海,夕阳下的奇石峻岭。我们看到一位僧人对太姥山全身心的虔诚和热爱。法师还是茶道中人,秉承太姥茶文化的传统,制茶品茶收藏茶叶,把品茶作为僧人每天必做的静修功课。中央电视台《茶、一片树叶的故事》就是从长静法师在太姥山白云寺品茶说茶开始。一位高僧在清风阳光绿树的太姥山上泡茶饮茶说茶,那是怎样一种境界,禅茶一味,更是一种太姥文化的传承。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

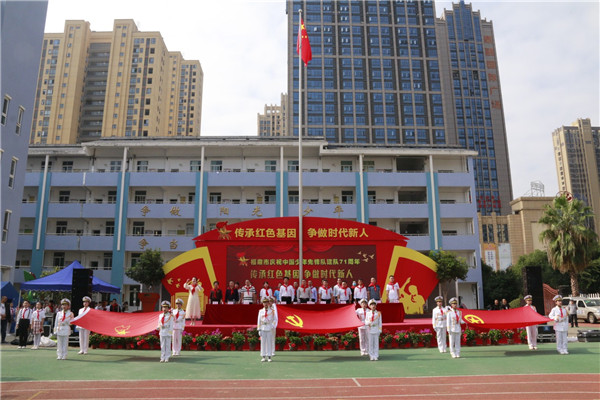

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋