故乡给我的记忆最深的是那座老屋和屋前那口不知年岁的水井。

那个叫前岐的闽东滨海小镇,是我的故乡。那是一个有海鲜又盛产瓜果蔬菜的地方。一方水土养一方人,都说那里的姑娘长得大方水灵。有人说,故乡留给在外游子最难忘的记忆是童年,我信服。

老屋建于清末年间,位于镇上那条古老街道的最末端,镇上的人都称这一片叫尾厝。尾厝的那条石板路是连接着镇里通往村庄的主要道路,由石块和石板拼成的狭窄路面约两米宽,上面的石块被岁月磨得光滑蹭亮。每天一大早手提肩挑的人们,带着自家的劳动成果农产品,往返于此。回家了,带着笑容,也带回了一些生产物资及生活用品。

我的祖辈在这老屋繁衍生息一百余年,我住这老屋到16岁那年离开。

老屋很早就被屋主们嫌弃了,孩子们都长大了,老屋已满足不了居住条件和需求了。八十年代初,就有精打细算的邻居在新街盖起了新楼房。居住在这的孩子们也陆陆续续地外出读书、工作,姑娘找了婆家,老人也跟随子女到城里去了。居住这的人日渐迹稀了,老屋便租给了那些外来镇上谋生计的人们。三年前,老屋也算是为主人挺到了最后,被拆了。屋主们拿着卖屋所得的钱,去做自己觉得更有意义的事。三年后,在老屋原地基上,拔地而起了一幢商品房。听母亲说,邻居们早就在镇上最热闹地段盖楼房了,有的更远,在福鼎、福州、厦门……只有一家老邻居夫妻俩回购了这里的新房,是他俩怀旧?还是现代人的那种说法,叫“混不出去”?

我怀念那座老屋。老屋给我最深的印象就是这里住着很多人,家家户户多则八九个、少则四五个孩子,每个年龄段都有玩伴,小镇只有一所小学,一所中学,所以伙伴们大多既是同学又是邻居的关系。老屋前有处道壇,在这片空地里,孩子们在这里玩耍、嬉闹、做游戏。这块空地是我家祖辈留下的,在还不是道壇之前,是我父亲在经营着,他不是专业的农民,篱笆墙内他尝试着种各种各样的瓜果蔬菜,从我记事起,就记得有种过四季柚、番薯、茄子等等。到后来估计是力不从心,放弃了。荒废后就成了道壇,道壇的地面是土坯,玩疯了的孩子,摔了,爬起来,拍拍身上的土粉,又加入嬉闹的队列。木制老屋隔音不好,哪家调皮不乖的孩子被大人打了,哪家夫妻夜里又吵架了,哭喊声、叫骂声……老屋的邻里间几乎没什么秘密可言。

记忆中的那口水井。尾厝周边一带上百户人家的吃水全靠这口井,挑水的大多是家里的青壮男子,也偶有女人。雨水丰沛的季节,挑水不是件烦心事。打水时,拿起竹杆,竹杆下面一头有个铁钩,勾住木桶把柄,将木桶轻轻地往井里放,到水面后,再用力往自身方向一拉,桶没脱勾,一气呵成拉上来,这是内行人,吱嘎吱嘎声的扁担声渐渐远去……经验不足的打水人,水桶容易脱钩,空桶在水面打转或水桶沉到井底,急得打水者束手无策,在旁有好心人也会帮着打水,也有七嘴八舌在指挥该往哪边使劲的好事者。打水的烦恼在于干旱没雨的日子。水井都见底了。这口井足有三米多深,井口直径约有一米多宽,井腹是由石块垒砌而成,石块的缝隙间长起了青苔和小草。井底的石块裸露着,唯有一弯不足脸盆大的最低处所盛无几的水,伴着滴答滴答的流水声,正努力地淌着水……上面的人迫不及待了。下井,取水!下井底的是男人或男孩,胆大的男孩会自告奋勇地要下到井底帮人们取水,脱了鞋,动作像攀岩一样三下两下就到底了;也有小孩,赤脚踩在那根竹杆的铁钩上,双手紧握着竹杠,让大人放下去,到井底,很有耐心地瓢着水往桶里倒。从井底上来的人都说下面太凉快了,太舒服了!水少时,人就多,井边排满装水的桶,人们也不得不在旁等候着,闲聊着。有时候深夜了,井边处还不时传来说话声,木桶的碰撞声,还有那吱嘎吱嘎渐渐远去的挑水声……

老屋离那老井近,住这里的人,很少有去排队取水。水缸没水时,家里的大人会让孩子去打探一下水井的情况,是否有水?排队的人多不多?得到的信息总是最准最快的,这也许就是住在水井边唯一便利条件了。上小学时候,去同学家玩,有大人问起我家住哪里?水井边。没有人不知。

老屋是不在了,那口井还在。可井已经不是当年的模样和景象了!(李芳)

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

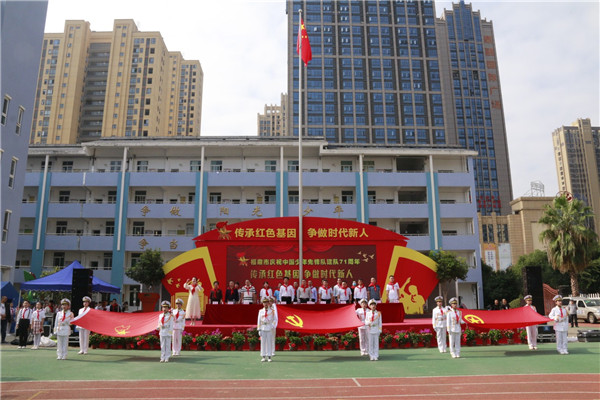

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋