太姥娘娘画像石刻-郁风

民国卓剑舟《太姥山全志》收有一首宋代郑樵的七言绝句《蓝溪》:

溪流曲曲抱清沙,

此地争传太姥家。

千载波纹青不改,

种蓝人果未休耶?

此诗虽文字浅白易懂,但诗味隽永,内涵丰富,夹漈先生不愧是著名学者、历史学家,他从文化的视角重申了蓝溪所流经的区域就是传说中的太姥故里这个重要信息。“此地争传太姥家”,说明至迟在郑樵生活的年代,这个地方的人们就在争相传诵太姥在此生活生产的传说故事,形成了此地就是太姥祖地这样的共识,从而完成了对太姥祖地文化的缔造。穿越千年时光,我们还能隐约感觉得到,太姥山地区的人们在谈起“太姥”时的自豪和温暖。

我们可以想象,郑樵站在太姥山下、蓝溪之畔,抬头是个个神仙一样的太姥峰石,低头是脚下亘古如斯的蓝色溪水,耳边是乡民们挂在嘴边的太姥故事,他肯定还会去查阅相关的典籍,如王烈的《蟠桃记》:

尧时,有老母以练蓝为业,家于路旁,往来者不吝给之。有道士尝就求浆,母饮以醪。道士奇之,乃授以九转丹砂之法。服之,七月七日,乘九色龙而仙。因相传呼为“太母”。山下有龙墩,今乌桕叶落溪中,色皆秀碧。俗云:仙母归,即取水以染其色。汉武帝命东方朔授天下名山文,乃改“母”为“姥”。

《蟠桃记》成书于东汉末年,如今已经散佚,但南宋时可以见到,郑樵去世20年之后,即成书于淳熙九年(1182年)的梁克家《三山志》就收入了《蟠桃记》中这则关于太姥和太姥山的详尽记载。依此记载,太姥是尧时的一位老母,在太姥山间以炼蓝为业。她是一位善人,家住路边,以自己提炼好的染料(蓝靛)甚或染好的布匹赠与路人,毫不吝啬;她或许还在家门口摆上一个摊点,为每一位行经的路人捧上一碗热汤。如今看来,太姥的家是一个多么温馨的慈善机构,但凡去她家,不但可以填饱肚子,还可能使自己穿得暖和。这样的良善,不出名也难,于是就引起了方外之人的关注,终于在一位“道士”的帮助下成为了一位“仙人”(女仙)。

细究这个传说,有牵强附会之处,因为东汉才有的道士如何度化一位尧时的老母!显然,作为道教著作的《蟠桃记》是借太姥的传说来宣扬自己的教义,更具体的说,是借“太姥”的名人效应来渲染道教的神圣性。按这个传说,太姥是一位“仙”,还不是“神”。我们平常所说的“神仙”,“神”与“仙”还是有区别的。“神”为先天自然之神,是先天就存有的真圣,按《抱朴子》的说法,是属于神异类,“非可学也”;而“仙”是后天在世俗中修炼得道之人,凡是通过长期的修炼,最终达到长生不老的人,就是仙人。成书于元代的《历世真仙体道通鉴》就认为太姥是一位“神”:

混沌初开,有神曰“圣姥”,母子三人占此山(太姥山)。秦时人号为“圣姥”,众仙立为“太姥圣母”,今人祝庙,呼“太元夫人”是也。

这个记载较为客观地记载“太姥”身份的演化过程,她原是混沌初开时的一位神,到了秦代被号为“圣姥”,立为“太姥圣母”,再后来被呼为“太元夫人”。这个记载告诉我们,太姥是太姥山地区最为古老的原初神祗,是这个区域的人类始祖母,按卢美松先生在《太姥考略》中的说法,若舍去道家神道说教的成分,我们可以从中看出其人其事的历史影子:太姥是先秦乃至帝尧时代被尊为始祖母的女性,她和她的子孙们是开发福建及其毗邻地区的拓荒者。“太姥夫人的传说,反映远古时代在福建及其周围分布着众多的原始氏族和部落,他们就是闽族的先民。这是由女性酋长领导的氏族社会,而他们的始祖母被后世尊称为太姥或太母。”清版《漳州府志》的记载,道出了太母传说的真谛:

太武山,其上有太姥夫人坛。前《志》谓闽中未有居人时,夫人始扩土而居,因而为山名。武一作姥。

《漳州府志》所记“太武山”在漳浦县,我国东南沿海(主要是福建省及其毗邻地区),有不少以“太姥”为名的山。正如明代何乔远的《闽书》所言:“闽越负海名山,多名太姥者。”除了福鼎的太姥山和漳浦太武山,还有浦城太姥山、政和太姥山,金门有座北太武山,浙江的缙云县、新昌县、仙居县也都有太姥(或天姥)山,李白那首著名的《梦游天姥吟留别》,写的就是现在浙江新昌境内的天姥山。这说明,祖国东南沿海,自古以来属于同一个文化区系,即属于有着相同的文化内涵与特点的部族,在中古以前,“太姥”这一称呼是东南区域山神文化的一种集体符号。

但到了唐宋以后,这种情况发生了变化,厦门大学张先清教授指出,“太姥”作为一种独特的文化符号存在,已经逐渐特指今天所在的福鼎太姥山地域,而且这种指向在接下来的历史进程中不断被人们强化。唐以后有关太姥的诗文迭次纷出,蔚为大观,可说构成了东南文学史上一个值得人们重视的主题,而这些以“太姥”为名的诗文基本上都具有一个共同的特点,那就是绝大多数都是围绕着福鼎境内的太姥山区域而展开。从素有唐代开闽第一进士之称的薛令之所撰写的第一篇太姥山诗,以及同时期林嵩所撰的第一篇太姥山记开始,在接下来的历代“太姥”诗文中,“太姥”这一文化符号都在在指向如今福鼎太姥山区域,甚至发展出“太姥洋”“太姥津”“太姥村”等与太姥文化有着直接关系的地名。由此可见,经过长时期的文化塑造过程,“太姥”已经是闽东地区一个带有鲜明地方特色的文化符号象征。(参阅《太姥文化:文明进程与乡土记忆》“导论”)

所以到了南宋郑樵所生活的时代,“太姥家”就基本得到了确认,他来到了长溪县的潋村讲学,零距离地感受到了这个地方的人们对太姥的尊崇和对“太姥家”的认同,于是有感而发为诗:“此地争传太姥家。”

此诗题为“蓝溪”,溪流源自太姥山顶,到了山下后被称作蓝溪,然后在不远处入海,汇入晴川湾。按此蓝溪流经的区域,的确不大,但人们以太姥文化为核心概念的区域认同远远超出这个范围。明代福宁诗人崔世召在悼念南宋爱国诗人谢翱的一首诗文中这样写道:“平生一剑许难忘,恸哭高原梦未央。姓字短碑题百粤,悲歌长恨寄三湘。文拈太姥含光草,诗逼奚奴古锦囊。南国词人君独唱,少微千载拜寒芒。”谢翱是宋代长溪人,而太姥山域在宋代也属于长溪县,此诗以“太姥”指代谢翱家乡,说明当时的太姥山已被当做是闽东地区的文化象征。

2016年5月,叶梅生、张先清主编的《太姥文化:文明进程与乡土记忆》一书由商务印书馆出版,该书首次提出并确立了“太姥文化”这一概念,同时从地域、社会和人类文明发展的人文视角,全面地阐述了太姥文化的深刻内涵;另外,还使用了“太姥文化区”这个概念,提出作为太姥文化的区域支撑,可以将太姥山系所在的具有相同文化特质的地区统称为太姥文化区,认为凡是在文化心理结构中认同太姥文化影响的地域,都可归入太姥文化区,从具体的地理空间来看,其核心区域主要指的是以今天福鼎市所辖1500多平方公里的陆岸地区,但外延也扩展到超过1万平方公里的海域地区以及周边如福建柘荣、霞浦,浙江苍南、泰顺等地的一些文化交叉区域。

今天看来,这个有着相同文化特质的“此地”,才应该是这一片区域传说中的“太姥家”;而更大的“太姥家”,则指整个祖国东南区域,那是另外一个须要展开细说的话题了。(白荣敏)

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

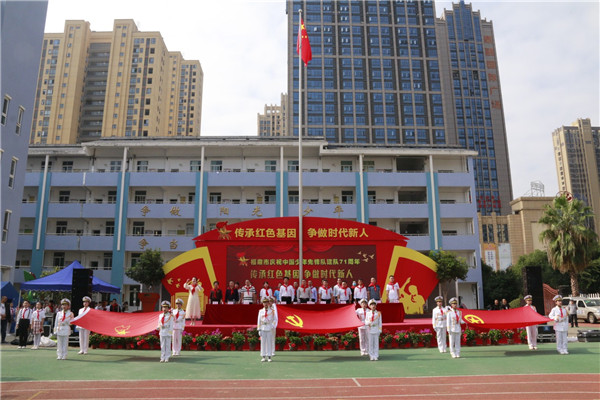

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋