乙未初夏,著名文艺评论家谢冕先生来福鼎,说起一段与太姥山的因缘:大约距今七十年前,他福州老家存有一本手抄本《太姥山志》,宣纸书写,字迹娟秀,极为珍贵。可惜时代惨烈,战火连绵,这本当年他读来似懂非懂的书,后来消失在烽烟之中。他家为什么有这本书呢?据说是他的父亲或兄辈因为躲避日军侵略战火避难太姥山,从山寺的僧人手中得到的。

“太姥山庇佑了我的家人!”谢老无限深情地说。

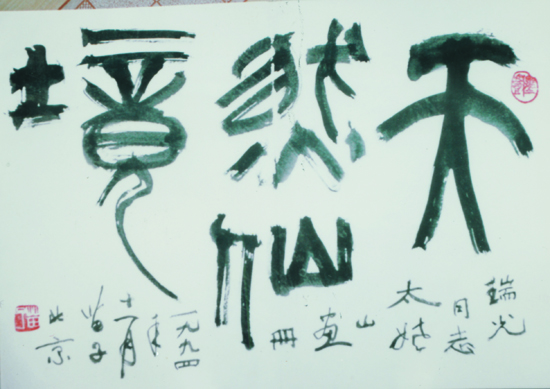

林嵩《太姥山记》书影

我想,太姥山庇佑的又何止是谢老的家人!这座僻处祖国东南海陬的方外名山,自古以来就是名士们安顿身心的地方。“扬舲穷海岛,选胜访神山。鬼斧巧开凿,仙踪常往还。”(薛令之《太姥山》)明月先生当年在东宫因诗得罪唐玄宗而被逐,回乡途中,或许牵挂的就是离他福安老家不远的这座神仙居住的太姥山。

霞浦赤岸人林嵩则干脆在太姥山间筑草堂读书,“士君子不食唾余,时把海涛清肺腑;大丈夫岂居篱下,敢将台阁占山巅。”太姥山间云卷云舒,都化作这位青年才俊的缕缕才情,萦绕在他宏阔的襟怀之中。草堂书院十三年苦读,一朝金榜题名,并获得了“禀山川之秀气,八闽之全才”的赞誉,可是林嵩到长安任职三年便弃官回乡,又住进了草堂书院,过上或吟诗作赋,或垂钓蓝溪,或游览太姥的日子。查史得知,那是黄巢的农民起义军攻入长安的时日。“一任旁人谈好恶,此心愿不愧苍生”,也许真是因为在这云蒸霞蔚的神山仙境待得太久了,便生出了对环境要求的“洁癖症”。马蹄喧嚣,人声鼎沸的长安城安顿不了林嵩的那颗心,他喜欢静静地伫立太姥山巅看日落,即便这一片金轮时时提醒着他:一个曾经光芒四射的王朝正在不可阻挡地走向没落。

“仰止子朱子,敬吊璇玑迹……地幽神更怡,趣得心自适。紫阳千载人,瓣香情何极?遗迹亘古存,长啸洞天碧。”传说朱熹在太姥山上的璇玑洞注释《中庸》,民国卓剑舟先生的这首《璇玑洞同李华卿敬吊晦翁遗迹》使我对此传说有了几分认同。南宋庆元三年(1197年),一代理学大师由于朝廷的迫害流落到了太姥山间,他的学生杨楫在太姥山下的老家潋村,以极虔敬而庄重的态度接纳了他,并请他在族里的石湖观开课讲学,这个石湖观后来以“石湖书院”的名号被载入中国书院史。我不知道为什么福鼎城关后来也有了一座名叫“石湖”的桥,桥两头又有了唤作“石湖”的小区,如今,我住在这个小区里,于是得便把书房命名为“石湖居”,过着自适而充实的读书写作生活。两个“石湖”或许并无牵连,但均令我情不自禁地喜欢。“溪流石作柱,湖影月为潭”,一代大儒为石湖书院仅仅留下这样十个字。我以为这十个字是“石湖”二字的最好诠释。时光如不可阻挡的洪流奔向未可知的远方,但我们只以石柱的姿态做坚定的站立,一旦水流稍有缓和和平静,还不忘欣赏水中月亮的倒影以及一层层泛着光晕的涟漪。庆元二年的“党禁”,朱熹以“伪学魁首”落职罢祠,甚至有人提出“斩朱熹以绝伪学”,朱子门人流放的流放,坐牢的坐牢,此时的朱熹,大难随时可能降临,但他依然一腔旷达,以其深邃的思想和高尚的人格,为太姥山区的文脉传承树起了一面高扬的旗帜。而此间的杨楫,亦表现出了与老师风雨同舟、患难与共的可贵精神,他履理学之大义,秉师生之真情,给危难中的晚年朱熹以莫大的支持与安慰。我们应当记住800多年前发生在太姥山下的这段师生佳话,因为有了这段佳话,才得以使福鼎有幸成为“朱子教化之地”,才得以使太姥山下的这块土地有浓浓的书香缭绕并久久地弥漫开来!太姥山安顿过朱熹晚年一段困厄的时光,这是太姥山的骄傲!

黄苗子题书“天然仙境”

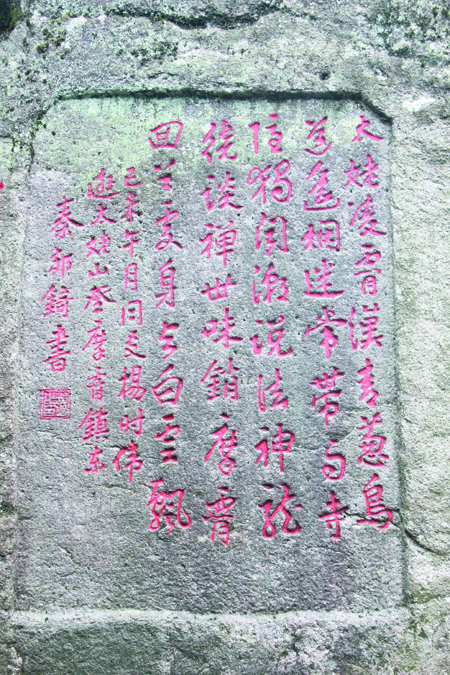

秦邦锜《摩霄庵》诗摩崖石刻

来太姥山下潋村讲学的还有著名历史学家郑樵。夹漈先生淡漠功名却忧心国运,生活清苦而痴心学问,由于北方金兵在攻破北宋京都时抢走了朝廷的三馆四库图书,所以他决定以布衣学者的身份,在家乡夹漈山为南宋朝廷著一部集天下书为一书的大《通志》。为了得到著《通志》所需的学问,这位而立之年的青年学者背起包袱,独自一人前往东南各地求借书读。“乃翁爱书书满楼,万轴插架堪汗牛。”(宋陈鉴之《寄题长溪杨耻斋梅楼》)绍兴十九年(1149年),郑樵的脚步在潋村杨家的藏书楼前流连不忍离去,他同意以私塾教师的身份留在杨家,条件是能够自由阅读杨家的藏书。

“溪流曲曲抱清沙,此地争传太姥家。千载波纹青不改,种蓝人果未休耶?”让夹漈先生不忍离去的还有这一带的山水。放眼西边,千姿百态的太姥山石营造一方仙境,近处青山如屏,绿水如琴,村前一方小平原平坦开阔,烟水氤氲。那条源出太姥山顶的蓝溪到此穿村而过,吟唱着一首古老的传奇。其间,郑樵写下了《蒙井》一诗:“静涵寒碧色,泻自翠微巅。品题当第一,不让惠山泉。”此诗堪与朱熹的《观书有感》相媲美,诗中描述了蒙井水的清冽,表达了对来自太姥山巅的井水的喜爱,关键是,他以井水自比,自觉其困顿环境中的学问追求和人格修养均可无愧,而且自当精进不止,三十年人生,虽无意功名,但真要比试,自信不让那些临安城里的学子们;只是,他志不在此,在于更宽阔辽远的所在!——太姥山水记录了一代大家不凡的心迹。

一粒沙里藏着一个世界,一滴水里拥有一片海洋。一部《太姥诗文集》,就是全部游山者的心灵史,其中的喜怒哀乐,顺逆荣辱,以及时代悲欢,历史洪流,都开放在犹如一朵朵小小的浪花似的诗文之中。福建怀安(今闽侯)人陈嘉言,南宋咸淳七年(1271年),因向朝廷上疏乞援襄阳以解东南之危,得到赏识而授官建州司户。景炎丙子(1276年)间,元兵攻陷建州,以嘉言上疏事,特下通缉令,必欲得之而甘心。陈乃由间道遁入太姥山,并于山中聚徒讲学。“吾闻尧时种蓝妪,世代更移那可数。帝尧骨朽无微尘,此间犹有尧时墓。墓中老妪知不知?五帝三皇奚以为!……请君绝顶试飞舄,左望东瓯右东冶。山川不见无诸摇,但见烽烟遍郊野。野老吞声掩泪哀,茫茫沧海生蓬莱。”这首《太姥墓》诗,满怀悲愤,直摅在异族统治下的破碎山河、遍野哀鸿的忧国忧民之心声,读来令人血脉偾张,扼腕长叹。

明万历年间,熊明遇受魏忠贤一党迫害,被流放福宁州任军事长官,与知州方孔炤成为莫逆之交,由此也和太姥山成了知音。“太姥山边看落霞,秦川千里傍天涯。我谓逐臣来岭表,人言仙使泛星槎。”(熊明遇《逍遥阁福宁道署》)这位热爱山水的性情中人,以太姥美景化解心中的郁结,抚慰心灵的创伤,为我们留下了“鸿雪洞”“云标”两方摩崖石刻和《登太姥山记》等多篇诗文,正所谓文人的不幸,往往成为文学和山水的幸运。比如柳宗元的《小石潭记》,范仲淹的《岳阳楼记》,欧阳修的《醉翁亭记》,乃至王阳明的《瘗旅文》,莫不是他们迁谪期间的力作,其相关地点也因此而扬名,成为人文景点,接受四方来客的凭吊和瞻仰。

方孔炤偕熊明遇多次游玩太姥山,都带着年幼的孩子方以智,这座神奇的名山在他幼小的心灵里刻下了深深的烙印,这个聪明的孩子后来成长为一位中国古代出色的科学家,他在《物理小识》中探讨了太姥山空谷传声的奥妙。因为明朝的灭亡并被涉“从逆案”,方以智中年以后过着流离失所的“遗臣”生活,有一段时间,太姥山接纳了这位故人。因为是逃难,所以三缄其口,方以智山中生活的具体情况我们不得而知,但他的好友、后来降清做了“贰臣”的陈名夏却有诗歌述说他们在太姥山下相遇的情景:“海上悲风沙作堆,荒荒遇子颜为开。畏人不及言儿女,亡命何繇居草莱。发犹上指须半白,但愿求方煮白石。煮石不得成金难,相顾执手当岁夕。”(《太姥山下风沙篇·别方密之北行》)。世事无常,命运多舛,患难相逢,感慨良多。关于与方以智在太姥山下的相遇,陈名夏还写有《太姥山下遇方密之,怆然别去》《遇方密之于太姥山下,赠予金》等诗,我们知道,方以智的后半生,发愤著述的同时,秘密组织反清复明活动,这些诗歌无意中透露着方以智的行踪和作为,让我们隐约感受到,在明清交替的那个天翻地覆的悲剧时代里,太姥山间回响着这些反清复明义士们的慷慨壮歌……

我幼时居住的小山村在沙埕港北岸的一个山腰里,放眼西望,太姥山巍峨挺拔的轮廊在夕阳的霞光中依稀可见,一幅神秘的影像就这样嵌进了一个少年的审美里,一个人和一座山的缘份因此在冥冥之中被悄然约定。第一次爬太姥山是在读初中的时候,几个小伙伴过沙埕港流江渡到杨岐,经店下达太姥山下的秦屿梅花田、排长岭上山,到了山上已是过午,但大家都不觉得饿,心中洋溢着一股抑制不住的兴奋和无可名状的愉悦。这种不甚明晰的美感来自于一座名山散发出来的魅力,兰花一样隐隐的芬芳,和春草一样明净的清新。但后来,我慢慢读出了这座名山的沧桑和厚重,回头想来,已上名山几十次,每一次走在山路上,先贤们的身影款款而来,翩然而去,我呼吸着他们吐纳过的一缕缕清风,注目于他们吟诵过的一朵朵云彩,面对着他们抚摸过的一块块岩壁,追随着他们留下的一个个脚印,我的周身洋溢着温情和敬意。我和他们的灵魂对话,接受他们的教诲,如同一个幼小的学童,站在一群大师的身旁,默默地聆听和体悟——关于一座名山的诗意蕴藉和风骨品格。

回想16年前,初晤周瑞光先生于太姥山下,先生钟情于太姥文化,对我亦青眼有加,赠我以他编辑出版的《太姥诗文集》,并在扉页上庄重地写下:“开卷神游千古上,垂帘身在万山中。”我不忘前辈的嘱托,试图在太姥诗文的世界里解读一座名山及其所承载的精神品质。这次承蒙福鼎市政协叶梅生、丁一芸、张开潮、杨雪晶等领导和同仁的信任与支持,得以和周老师携手同编新版《太姥诗文集》,算是偿还16年来的一份小小的心愿吧!

(本文为《太姥诗文集》代跋。《太姥诗文集》,福鼎市政协“太姥文化研究资料丛刊”之一,周瑞光、白荣敏编,2015年12月,由厦门大学出版社出版发行。)

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

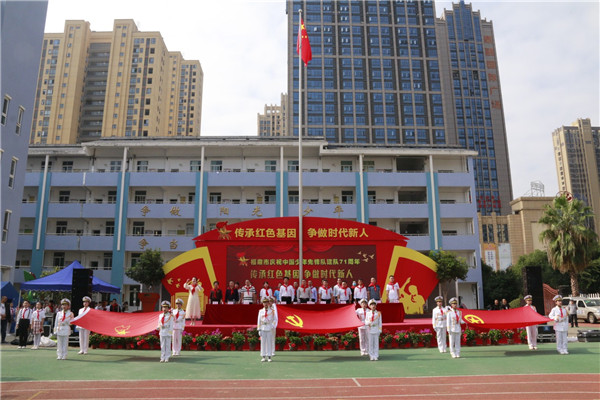

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋