李白有《梦游天姥吟留别》的名篇,开篇写道:“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。越人语天姥,云霓明灭或可睹。”据说他是没到过天姥的,他只是“梦游”。吴越有天姥,福鼎有太姥,两山相隔不算远,闽浙乃是近邻。许多人误认为天姥即太姥,其实不是。说来有趣,并非我有意枉攀前贤,李白是梦游过天姥,而我却是梦游过太姥。说来有些久远了,幼时家中有一本奇书,宣纸,毛笔手书,竖行,线装,字迹娟秀,古香古色的,记得是一部溢着墨香的太姥山志。那时年纪小,从来没出过家门,不知何为太姥,此山又在何方?当时识字不多,囫囵读去,某水,某岩,某洞,某峰,似懂非懂,倒是留有印象,却真的有点神往。囿于当日条件,终究只是神游而已。读李白,遂知那毕竟也是一番梦游。

不想这一场梦就是至少一个甲子的时光。我就这样地把从未登过的太姥放在了童年的记忆中。此后,连续的战乱,辗转的迁居,这本手抄的《太姥山志》就消失在烽烟之中了。至于我自己,后来是从军,后来是北上求学,再后来是文革动乱,一切的人生艰险,都没能将那本伴我度过童年的山志从记忆中抹去。我知道那些年月,我的几位兄长为了避难和谋生曾到过福鼎,他们受到福鼎的庇护,一定也曾拜谒过太姥娘娘,那本《太姥山志》,也许就是某座寺庙的僧人以虔诚之心抄写的。

这个神游之梦也做得真长,一直到二十世纪九十年代,我才有机会真的拜访太姥山。九十年代第一个秋风时节,我应时任宁德地委宣传部领导的北大校友王凌的邀请,协同人民日报、新华社、文学研究所的几位朋友,首次拜访宁德地区,并且登上了太姥山。这是我的太姥第二游,也是除了梦游之外的第一次真实之游。此游看了三都澳,领略了畲乡风情,而印象最深的则是太姥山。有感于这里山海交响的奇观,临别,我为闽东之行题写感言:“雄浑而灵动,博大而娟秀,山海的精魂在这里有完美的结合。随处可见的勃发生机,是闽东巨变的伟大预言。”还为殷勤款待我们的王凌部长留言:“天风海涛,书生襟怀”。后面这八个字,既是对王凌本人的赞许,也是对太姥风情的概括。

三访太姥则是在今年,即2015年,与上次访问的1991年,其间相隔四分之一的世纪。这比梦游(即我所谓的“首访”,实即冥想)与实访的间隔期则缩短多了,那是一个甲子的旷世之隔。太平时世毕竟不同于战火纷飞的岁月。这次三访太姥,是应邀参加福鼎举办的“诗意太姥”诗歌活动。我在开幕式的即席发言中,谈到了战乱、福鼎,以及战乱中失踪的《太姥山志》。听众席中有一位周瑞光先生,他近期远在泰国,听说我来了,特地赶回来与我见面。他给我的见面礼,就是我日夜思念的,也是此次会上提到的《太姥山志》和一本他本人搜集整理的《迟园挹翠》。周先生送我的这一本《太姥山志》与我当年所见不同的是,他是木刻影印本,我是手抄本。

周瑞光先生是一位高人,他热爱家乡的山水大地,特别痴心于闽东,特别是太姥山文献的搜集、整理和研究。他一介书生,无权、无势,也许也缺钱,却硬是凭借着一片赤诚,感动了国中名家硕儒,登门索墨,无有不允者。数十年坚持,数十年成功。他无依无靠,几乎全是孤军奋斗,在他的感召下,自启功先生开始,时年九十一岁的顾廷龙先生,时年九十岁的臧克家先生,时年八十九岁的钱君匋先生,以及赵朴初、夏承焘、任继愈、南怀瑾、苏仲翔等国内名家,纷纷为他的编著题词留墨,这在学界亦是一段奇闻。周先生和我是同代人,在这些大师面前,无疑是晚辈,他之所以能打动那些大学者的心,全凭他的一片敬业精神和他的一腔至诚。

这番与周瑞光的重逢使我们无意间“置换”了会议的重点话题,我们的关注点由诗而转向了太姥文献的搜集与整理。当日的会议安排两个文化考察的路线:嵛山岛和太姥山,我们不约而同地选择了后者,周瑞光与我们一路。对于我来说,又一次与太姥山亲密接触,把记忆中阅读过的书面的描写化为了真实的风景是一番特殊的经历:“数行岩瀑千层雪,一线天梯半岭云”,“峭岩桧柏郁崔嵬,陟望摩霄海一杯”。当年山志的描述所给与我的迷蒙的感受,顷刻间转换成了眼前可把握的实景,我的内心陡然升起的是一种由衷的感动。

在福鼎匆匆的访问,因为一本山志的失落与复得的话题,激发了我们对太姥文献的修复、整理与研究的热情。福鼎的主人——当地政协和文艺部门的相关人士,当时就下了决心,他们要很快制定计划,把包括《太姥山志》在内的有关文献予以系统的编辑出版。这在我,竟是一个意外的惊喜——我原先的愿望是寻到我曾经的失落,只是想重温童年梦游的奇境,而现在,我的获得却远远地超出了先前的期待。我满足,而且感激。

福鼎的主人没有食言,别后,他们开始了紧张的工作。他们以周瑞光前辈长期积累的成果为基点,继续寻找《太姥山志》付阙的其他版本,并且着手编辑《太姥诗文集》,事后他们通过手机短信和电子邮件告知,经过他们的检索、鉴别、订正,诗文集的体例有了新的改进,篇幅也有了大的扩展,从原先的二百余篇(首),扩展至现在的近四百篇(首)。工作告一段落,他们要来京向我报喜。胜利日阅兵后的第一天,丁一芸、郑清清和白荣敏,冒大雨带着初步的成果来了。我分享了他们的喜悦。

现在这本《太姥诗文集》,收唐代以迄于近代的历代与之相关的文献典籍,计分诗词、游记、杂著(序、跋、记、引、志、表等)、辞赋四部分,并附以参考文献的篇目。此书内容较已出版的所有的诗文集更为赅备丰富,体制也更显完善合理,既吸收了明、清两代自谢肇淛、谭抡、王恪亭诸家以至民国卓剑舟,也包括当代周瑞光先生劳作的丰硕成果,更于浩瀚的典籍中检索搜寻,辩伪存真,集腋成裘,聚沙成塔,终成今日之巨帙。他们自此立下宏愿,要以诗文集的编成为起点,近期要完成太姥山全志的工作(访天一阁,补足所缺万历刻本),而后次第展开太姥文化资料丛刊的工作,包括石刻、族谱、海洋、畲族、儒学、茶文化等。

他们的计划十分宏伟,闻之深受鼓舞。同时,我也为周瑞光先生庆幸,先生曾经是单枪匹马,在几乎孤立无援的情况下,每为一事,左冲右撞,费尽苦辛,方得以成。《迟园挹翠》一书的编著即是一例,先生自述:“业经三十余年之求索,遍访京、沪、杭、甬、温、榕、厦等市图书馆,并深入闽浙乡村”,如今情况变了,深信自此以后,这种孤军奋斗的局面行将结束。类似项目不仅将得到相关机构的支持,而且还会有像丁一芸、郑清清、白荣敏等这些年轻的后继者一起承担重担,想到这里,不禁深深感慰。

回到我的三访太姥的话题上来,我的“梦游天姥”原是一席旧话,竟意外地引发出这番整理出版太姥文献之盛事来,这是始料所不及的。福鼎朋友告诉我,除了这本诗文集,他们也正紧锣密鼓地整理太姥山志的项目,据悉,已知太姥山志共五种,目下仅剩明万历刻本未曾掌握,但他们已知刻本的位置,事情很快就会落实。到那时,也许说不定竟会促成我向往的、以从容不迫的心情,一步一步地丈量这座巍巍名山的行程!那就不仅不是“梦游”,也不是“再游”或“三游”,而是非常惬意的“四游”太姥!我这样期待着,期待着与福鼎的朋友一起参与“太姥文化研究资料丛刊”这一巨大工程的落成庆典。

“峰插空中,壁悬天半。翠障烟连,丹崖壑断。”秀色苍茫在天上,片片芙蓉玉削成,这景色是如此绚烂、如此迷人!它时刻在召唤着我,而且,我仿佛已经看到,我的年长的和年轻的朋友们正满怀着热情向我遥遥地招手!

(谢冕:著名文艺评论家、诗人,北京大学教授,博士生导师。)

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

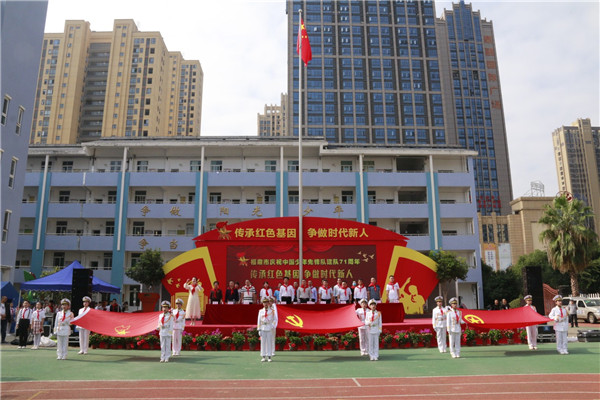

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋