一日 ,在异乡的沃尔玛超市忽见家乡产的”烧海苔”,便毫不犹豫拿起一包放到自己的购物车里。

这是飘泊异乡多年,第一次在他乡遇上家乡品牌,欣喜之情无以言表,回家掏出手机对着“烧海苔” 拍了又拍,生怕包装袋上喷有家乡字眼的文字拍模糊了,或是不显眼。而后,选了一张自认为特别清晰的图片发到朋友圈并附上文字:“他乡初遇家乡品牌,甚欢”。次日,见家乡亲友留言“我给你寄一箱去”,面对亲友的关爱,我感动之余更多的是酸楚。

我喜得“烧海苔”非喜此物也,乃包装袋上那两个梦萦魂牵的“福鼎”二字,没有离开家乡怎能体会家的含义。曾几何时,我总是取笑我的一位大兵哥朋友,为他在部队服兵役时每每看到挂有家乡牌照的汽车,就拚命跟在车后跑,直至那辆车消逝在他的视野。殊不知,对于离乡的游子,有关家乡的一切都成了家的代名词,成为游子思乡的寄托。

多年来,我曾经入乡随俗地生活在别人的故乡里,却总是因口音一语被识。当“乡音无改鬓毛衰”写在自己的身上,才明白:心在哪,牵挂在哪;爱在哪,家便在哪。我再怎么小心翼翼的藏起外乡人的痕迹,也无法改变我对故乡的眷恋。年少时朗朗上口的俞光中《乡愁》,而今每一次重读都字字如锤,深深敲击我的心魂。飘泊异乡多年,远方的故乡似乎已遥远成一个记忆,却总会时不时的在某个不经意的瞬间唤起我无尽的思念和落寞。

不记得多少次走在异乡的大街上,对着一个似曾相识的背影情不自禁地盯了许久许久,甚至远远的追赶。其实,一看到那背影,我就知道他决不是故乡那个人,只不过相似而已,但是,我还是没来由地去追他;明知道那张脸决不是我所熟悉的样子,却还是对着那张陌生的脸,惆怅了老半天。其实,就算那是我熟悉的面孔,我能追上他,又能如何?他只不过是故乡里一个普通的熟人而已,于我又能如何呢?但我却因那相识的背影就自做多情地沉浸在异常亲切的喜悦中,而那陌生的面孔就生生牵动了我心底囤积的乡愁。

忘不了的是老家院前院后的花草和果树;是母亲围裙里热气腾腾的菜肴;是姐姐们跟着三用机唱起的曲子;是邻里乡亲的槟榔芋饭和他们那可亲的面容;是潺潺的桐江溪水伴着我和伙伴们欢快的嬉戏声;是夕阳夕照的内海的长堤上,踏着自行车看两边滩涂大脚螃蟹从容爬行,听着忙碌的下海人唱着欢快的渔歌;更不能忘怀的是街转角的那家书铺和热心的店主。记得去买菜的母亲携着年少的我上街,都要经过那家书铺,我总是要在那租看一本小人书,等母亲买完菜带我回家。有时,我看完了一本,左等右等母亲还没来,却又不知去哪找母亲。这时,店主总是亲切的叫住我,免费让我继续看书。那时,说是我等母亲,但结果往往是让母亲等我,直至我看完书方可回家,对此,母亲从不生气。我从小人书看到故事会、武侠小说,中外名著,小书店几易变迁,我也在母亲的慈爱的目光中走向成长,而店主亲切的笑容却从未曾消失。

尽管我知道,而今的故乡已不是我记忆中的模样。记忆中,那一个生我养我的地方,湛蓝的天空,纤尘不染。鸟语花香的田野,亲人们抖落肩头金黄的油菜籽,大把大把地采摘洁白的茉莉花儿;古街两旁,枝繁叶茂的法桐曾经蔽护着我走过难忘的中小学时光。而今,街两旁的法桐已为闪烁的霓虹灯和五颜六色的广告牌所代替,栉比鳞次的高楼大厦从田野上拔地而起,甚至那一片爬满小蟹、跳跳鱼的滩涂也被房屋,马路覆盖,昔日的乐园再也不见踪迹。。

故乡在变迁,在前行。也许多年后,我在异乡遇到的有“福鼎”二字的已不止是“烧海苔”。又也许,多年之后,我再重返故里,已不识回家之路,故乡已成异乡。但是,那怕故乡再也不是梦里的那个故乡,却改变不了游子思乡的决然,只因那里是我生命系列的源头,那是亲情的归宿。无论何时,拾捡故乡的那些记忆,依然可以幸福和慰藉着我的内心,故乡永远也是故乡。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

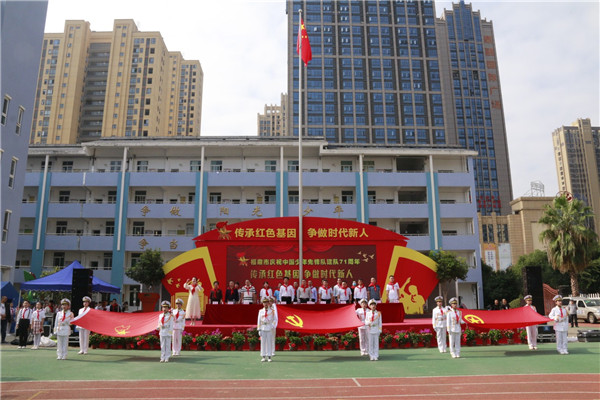

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋