解放前,特别是1948年前后,福鼎桐山经济不景气,居民为生存,要么去做小生意,要么去搞点副业,养鸡养鸭养兔子之类。邻居看我们几个孩子不大,只有十几岁,父亲又外出,就劝我妈,你们为何不去养几只猪,一年到头,也有点出息,捞几个钱过日子?我妈说,你看我们自己都是租房来住,哪有地方养猪啊?我们兄弟俩知道妈的难处,一天夜里就商议,我们不能养猪,还是可以去讨猪菜卖钱,我们不是也有一点好处吗!

讨猪菜的去处是在城关附近的洋垱。这地方离我们住家蔡厝里不远。是一片很开阔的平洋占草之地,多种水稻小麦,与店下洋、点头洋同为福鼎的米粮仓,也种些花生、甘蔗、水果之类。南方雨水足,土地肥沃,土质黑、松,墒性好,正如我六十年代送去黑龙江北大荒的学生写信回来所说,“你一脚踩下去,肥得流油啊。”也如俄罗斯小说家契诃夫说他的家乡:“你今天插上一枝手杖,明天就会长出第二枝来。”洋垱的猪菜有的是,我们喜欢在花生地里拔一种猪菜,这种野草,绿复复,嫩幽幽,没有芹菜那么长,几乎近于家乡人所说的“元绥”,上海人说的“香菜”。三十年代初陕北三边闹饥荒,诗人李季写的爱情故事里的人物王贵与李香香唱道:“采完了野菜上树梢,遍地不见绿苗苗。”他们要看到这种景象,真是高兴极了。我们讨它半天,就有两篮筐,挑到需要的人家处,换几个钱,买米买菜,补贴家用。

洋垱地方大,出息多。当今,当然换了新颜了,成了富民小区、闽浙边贸商场。当时,即为我们“野路子”干活,获利谋生提供了很多机遇。如秋末冬初收地瓜刷蕃薯米,农民一锄头掘下去,拣大的收,难免遗落一些小的。我们就扛着锄头仔去收第二遍,半天下来,也有一箩筐。还有拾糖蔗仔,也是为蔗园收拾残局,捡一些糖蔗仔,以解小人的嘴馋,尝一点生活的甜味,但不曾去尝试如何啃方能“渐入佳境”。最有趣的是去洋垱边上路边亭,近古老石湖桥一带由我伯父承包的柑园去摘遗漏的柑子……

柑树不如桔树。楚国诗人屈原写《桔颂》,说“南国”“嘉树”“绿叶素荣”“秉德无私”,赞其果实“纷其可喜”。柑园之柑树只一人那么高,树冠也不大,有些枝叶较密集,往往有柑果隐藏在里面遗漏了采,我们就去摘漏,多数是个头小不成才的残次品,有些呈干裂状。园主说,这些柑长得不老实,直盯着夜里的月亮看,想心事,让月亮娘娘派了什么鬼子拿刀给宰割的,虽然没有血水流出来,但你们看宰割处都是干巴巴的,那是流了柑血水,白天给日头晒干的。果然这些给“刀”割裂的柑,水分少也不大甜,但给缺食嘴馋的孩子尝尝、过过瘾,还是可以的。

还有一些趣事,不为生计,全出于好玩。比如前店溪岗小溪流旁的麦园里,我们放风筝奔跑,一脚踩过去,就有蟋蟀乱奔乱跳。蟋蟀是种古老昆虫,诗三百篇有云“十月蟋蟀,入我床下”。是说秋风起,天转凉了,蟋蟀为取暖逃到人家里来了。蟋蟀有公有母,公的会打鸣,很好听,像唱着昆虫小夜曲;且好斗,斗蟋蟀是民间的一种游戏,如山区苗族斗牛一般,小孩很喜欢。

另一种趣事,是粘“岩神”,或曰“岩蟳”;上海人叫“野蝴知”(夜壶子)。古人称为蝉,也是一种古老的昆虫,幼虫潜伏于地下若干年,然后爬上树脱壳,成虫叫蝉,司马迁《史记·屈原贾生列传》有句说“蝉蜕于污秽,以浮游于尘埃之外”,写了蝉成长过程。四川人叫“知了”,郭沫若有诗云“知了,知了,时代的波音……”这是新诗开山之一《女神》中最短的一首诗。“知了”“知了”,联系当时的背景,“知了”什么,或许是“赛先生”、“德先生”吧,只有这个才配得上“时代的波音”啊。南朝王藉有名句:“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。”多为人称赞。初唐诗人骆宾王讨伐武则天之后,被诬坐“班房”,但他很不服,借“咏蝉”抒发其怀抱:“露重飞难进,风多响易沉”,对无人理解“蝉”的“高洁”,甚为不平。小小昆虫,“蝉”含有颇具色彩的文化。我们少时“粘”岩蟳,类似于庄周所说的驼背承蜩,纯出于好玩,因为蝉公的,也会鸣叫,不是蟋蟀的小夜曲,而是长啸,回响于酷热的故乡的溪边树林间。

还有趣事,就是钓鱼,鱼杆自备,到溪边竹栏砍竹杆,要长一些,头尾粗细有差别最好。杆尾趋细,就敏感,鱼一上勾就有反应、抖动。钓鱼勾是要去买的,不是渭河边姜太公用的直勾,有点倒勾,最合格好用。穿勾的线则是母亲扎鞋底的绳仔线。鱼饵呢,那是预先到房前屋后沟渠最脏处去挖来的蚯蚓……钓鱼去处是溪岗或萧家坝,这一带水较深,且有竹栏,榕树遮阴,鱼们喜欢呆的处所。鱼主要是土 ,是类似于泥鳅的野鱼。有一次,我们在小南门河溪钓到一尾淡水鳗,约有老秤十三两,我是在溪中开蓝色花的水浮莲堆成垛的浮岛上钓到的,真是开心。淡水鳗清蒸固然是美味,但比起钓到时,似乎少一点快感。俗话说,吃鱼没有钓鱼乐,就是这理。

少时好动爱玩,也有一点意思。孔子劝共弟子读诗经,说“不学诗,无以言”;多读诗,可识树木、花草、鱼虫之名。我们少时走的却是“野路子”,似乎有一点歪打正着的之意。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

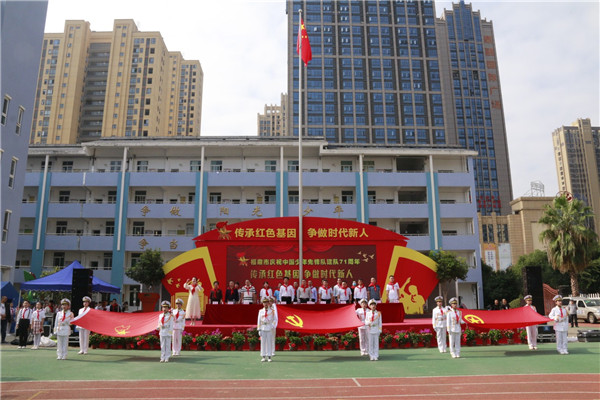

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋