一湾狭长的湖水就这样静静地卧在青山的怀抱里,酣酣沉沉地眠着。

风摇动竹林,飒飒作响;阳光朗照着这里一丛,那里一片的桃花、李花、油菜花,红的似火,白的若玉,黄的是灿灿的金,恍惚间群星都赶着来赴会了。

空气流溢着丝丝缕缕,隐隐约约的甜香,仿佛叫不出名儿的醇酒,被哪家贪玩的打酒小孩不小心倾洒了,钻入鼻膜,沁润心脾。

路头巷角,田垄树梢,蜂飞蝶舞,醉醉醺醺的,东颠西荡着,这些乡间的浪子野丫全然不睬你艳羡的目光。

埕前屋后的沟渠里清凌凌、亮晃晃的水,溅溅潺潺,潺潺溅溅,漂着三两片黄叶,推着七八朵暗红、灰白的落英,向山下匆匆奔去,一路欢鸣着。

石砌便道的台阶磨出了银亮的光,披红挂绿的鸡公三三两两,踱着方步觅食,咕咕咯咯,咯咯咕咕,这些行吟诗人在渐渐淡去的阳光下,丝毫不顾忌那些外来红男绿女相机的追逐。

一个暖融春日寂静的午后,我一头扑进这个熟悉而又陌生的世界。

此刻,碗窑村正慵懒地打着盹,宛如上了年岁的老祖母,袖着火笼,或摇着蒲扇,歪在古藤椅上,深深地沉入一段惊艳的青春韵事,真叫你不忍心惊扰了她的梦!

临水沿山而筑的木屋,佝偻着,坍圮着,倾斜着,峭楞着,突兀着,疲疲塌塌着,或者干脆就稀里哗啦地摊开了骨架,碎裂了灰瓦青砖,散露着古旧的箱柜床凳,趺坐在丛生荒草中。

多数的房屋是空的,少有几家也大多紧闭着门户。松木门板上满是风雨锈蚀的凹痕,一道道触目惊心。有的窗子豁着,精雕细琢的花格窗子亮出那黯黑的屋内家什,仿佛掉光了牙的老汉,焦渴着咧开空空洞洞的嘴。

那些越来越薄的阳光,再也照不到屋里漆黑的旮旯角了。只有堂前屋后的桃花,寂寂地燃烧着,她的姣好妆容在风中曳着轻轻的梦呓。而那愈来愈老的仙人掌,带着浑身的刺,一肚皮的牢骚无可倾诉,枯坐在废弃石臼旁,头顶着零零星星的几点黄花,望向青云浮游的天空。

也有住人的老屋,厢房的灶膛里旺旺地烧着柴火,灶脚里坐着的蓝衣老人挥动柴斧劈着杂木,一段一段地添。灶台上他老伴正张罗着晚饭,爆葱油的香味直窜入你鼻腔。

檐角下的廊道上他们的小孙女握着刀,蹲坐着削刚从后门山上掘来的青笋,墨绿的壳儿一片片飞落,白嫩的笋芯一圈圈剥出。她那样专注,宛然一大盘白瓷碟的酸菜炒春笋片已摆放到桌前,她夹起筷子大快朵颐。大门口支起的方桌上,他们的孙子拧着根竹棍儿玩着玻璃弹珠,口里念念有词,煞有介事。他那样投入,一颗玻璃珠子便把小小的念想弹射得那般遥远。洗得发白的木板墙上贴着“好孩子”的奖状,那是独属于这一家人的至尊荣耀!这不,她奶奶满脸漾着慈和的笑靥,有掩不住的几许自豪。

夕阳一寸寸地弱下去,炊烟一缕缕地升起来。忙活的人东一个,西一个,背着柴,扛着锄,从山上下来,融进这渐渐浓稠的暮色。一个白裤红衣的少女赤着脚,一步一踮地走在石头路上,她两手擒着两大矿泉水瓶的田螺,那是劳作之余的额外收获!

山脚下几家农家餐馆屋檐下的红灯笼上的金箔闪着的光,也要阑珊下去了。几只归鸟,叽叽喳喳地在屋脊檐角歇着;晾在檐下墙头的腌菜,整整齐齐地垂挂着,弥散着海盐的咸香,等着主人来收回。

碗窑村的时光就这样沉静着,那么慢腾腾地汩汩流淌着,仿佛古戏台上咿咿呀呀的越剧清唱,舒缓、柔曼、温婉;又仿佛一盏老茶润过,唇齿间是那种厚厚的醇香,醇香过后纠结于深喉的酽酽的涩,一种无法滤去的乡村的清苦。

哦,碗窑,这春天微醺中的幸福与疼痛,深埋吾肺腑,深入我骨髓。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

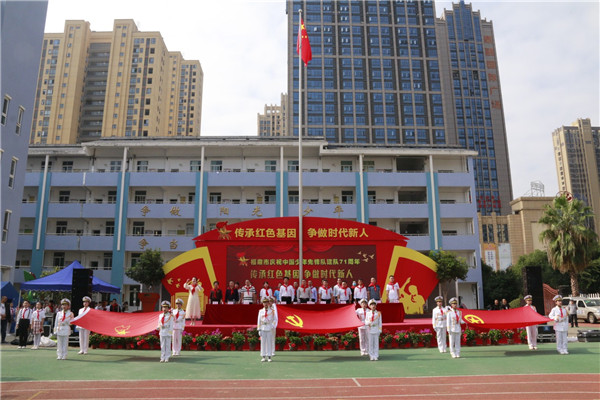

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋