□ 张崇祺

我的小学老师林彦雄,乌溪人,身材颀长,面孔不阔,略长,红里透黑,显得很精神。大概是乌溪水土使然吧!林先生住校。桐南校在圣人庙旁边,门口操场外有一棵大榕树,正对着校门口。林先生房间在校门进去左边教室后面,有个小庭院,墙边有一棵老柚树,树对面即是林先生房间,有门有窗,窗用窗纸糊好。

这年重阳节后,林与游爱兰结婚,就住这间木屋里。学期考试结束后,我与朱守惠,一个打银匠的孩子,与我很要好,每天早上,他总要到南门外马粪巷对面中医铺平安堂邀我去上学。一学期下来,期末考结束,像五桥外的农民盼秋收一样,总想早一点有自己的收获。这一天,难得下雪,小庭院铺满雪珠,老柚树上也有厚厚满满的似雪非雪的雪珠。推开小门,叫一声林先生,他打开门,正在批考卷。我们一踏进房间,忽见一个女的,马上扯起被头遮上脸。刹那间,我似乎看到那张姣好的瓜子脸,立马给被头遮住了。林老师问:“你们有什么事?”“我们想看看分数。”林就批了我的卷子,90多分;又批了小朱的,差不多,还可以。林说:“好了,可以了吧。”我们似乎还想看下去。但想到刚才那一张好看的脸,我们似乎非懂似懂,离开了。

走在难得有铺满雪米的归途上,我说,你看到了吧,林老师的新婚爱人,就是那位弹风琴的游老师,教我们唱歌。小朱说,是啊,我刚刚没注意。还好,我们“八净”,真乖,叫我们走,我们就走。我说,游老师住河乾头,莲清桥旁游厝里,是一个有脸面的人家。我们要赖着不肯走,就没面子了。我们高兴了一阵子,唱起了游先生教的歌。

与林先生一别就是几十年。想当年,大概在四月间,我在澳腰父亲开的一家食杂店里。黄昏时太阳要落山了,照得沙埕海面上泛黄泛黄的浪花,只见店前岩岸下小码头,有一只舢板扯起一张破旧紫风帆,一直向沙埕湾南镇鼻外驶去,孤帆远影,消失在暮色苍茫之中……直到上世纪九十年代中期,丁达民、周瑞光邀我在上海老西门大富贵酒家小聚,才从丁达民嘴里得知林彦雄曾在台南林业局供过职,今已退休十多年。

后来我接到从台湾打来一个电话。对方说,我就是林彦雄,你小时的老师。我说,林老师,你好啊,我是你桐南校的学生。你打过我的手掌。我也最早领过你的“功课完毕证”。我从复旦中文系毕业后,当了三十多年语文教师。刚退休不久。对方说,“你真有出息。祝贺你。”……电话中断,不知什么原因,林老师一直没有再来电话。

“潮平两岸阔,风正一帆悬。”我何时能到台湾走一趟,寻问已失去多年联系的林彦雄老师!

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

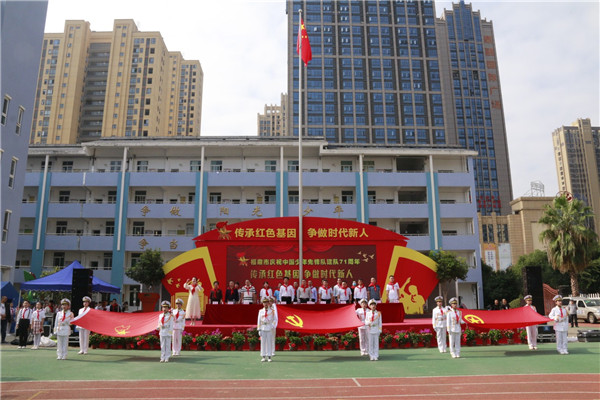

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋