●王鉴

离开海南三亚回到内地小城已经有些时日了。闲暇之余,伫立书房的窗前,抬头眺望窗外不远处静静流淌着的碧绿江水,伸手轻抚冬日朝阳洒在书房书桌边沿的几片光斑,我的思绪不由又长上了无形的翅膀,飞向了南国——那个令我魂牵梦绕的美玉之岛,悠悠回忆起浪花的呢喃。

十二年的期盼,六天的旅程,仿佛命中注定。在蜀南三九严寒的冰雨中御风而去,两个小时的航程中你会明显地感觉到机窗外的阳光渐渐的变得愈发刺眼,座舱内的气温渐渐升高,虽然空调的缘故让很多人难以察觉。从亚热带到热带,从凛凛隆冬到炎炎盛夏,从满天阴霾到万里晴空,现代交通工具的神奇就是这么直观。当飞机在三亚上空轻盈地慢慢降低高度,蔚蓝的大海,金色的沙滩以及翠绿的椰林扑面而至,从梦境向现实缓缓向我走来,相信机上的其他乘客也怀着与我同样的心情:兴奋﹑躁动与憧憬。

众所周知,地处南疆的海南岛在古代是流放官员的“边地”,大多数官员被流放至此后便销声匿迹,然而也有像苏东坡那样“大行文治”,发展边疆文化教育的人士,在《减字木兰花·己卯儋耳春词》中,一句“春牛春杖,无限春风来海上”便勾勒出海南岛四季如春的气候特色。当北国正在经受浓雾加严寒的痛苦煎熬时,这儿依旧是盛夏的一片生机勃勃葱郁翠色。

先前的期盼已经被莫名的快慰所取代,对于一个长期生活在工业城市的人而言,三亚微带着大海气味的温润空气呼吸起来竟然还需要一个适应的过程,因为我们的肺积攒下了太多的渣滓。简单收拾好行装,我便满载着兴奋甚至些许疯狂向海滩冲去,年近半百的母亲亦不甘落后,健步如飞紧随其后,拿鲁迅先生的话说,真是“得了神通”!

踩着柔软的金色细沙,望着近在咫尺的蔚蓝大海,儿时记忆里听到的关于大海的各种曲调和歌词在那一瞬间一股脑地在我脑海屏幕里显示出来。“海风在我耳边倾诉者老船长的梦想……贝壳爬上沙滩看一看世界有多么大……徒劳无功想把每朵浪花记清……”人常说,登上高山,才知天下之大,看到大海,才知自己之小。远处停泊的游轮﹑炮艇被暗红色的夕阳映衬出他们浅灰色的身影;低空快速掠过的直8C型直升机发出令我再熟悉不过的像工蜂一样的“嗡嗡”声;雪白的浪花仿佛一缕缕刚织好的丝带,争先恐后地向我们涌来,那拍动沙滩的声响,仿似少女银铃般的悦耳笑声。

即使曾经见过大海,可母亲还是不能抑制住和我一样激动的心情,她张开双臂,任凭海风吹乱她的头发,使出浑身的力气面朝大海喊出“大海,你真美!”没有人用异样的眼神看她,因为这是每一个见到大海的人不约而同发自内心的感慨。

六天的行程其实可以浓缩为“大巴半环岛旅行”。旅游团把我们从三亚凤凰镇一路向东直到兴隆华侨农场,而后再原路返回,期间既有在博鳌海滩“顺万泉河而东行,至于南海。东面而视,不见水端”的“望洋兴叹”之感,在热带植物园亲眼所见地理课本上的“见血封喉”时的不寒而栗,也有渡海登岛,“侣鱼虾而友珊瑚”的畅快惬意,当然也少不了登上凤凰岭将三亚“抱”入怀中的满足。三亚满街的北方话不难证明这座城市在冬季的受欢迎程度,

当你在街边漫步,忽然一片洁白的浪花沿着街沿轻抚你的双脚,该是多么有意思的事!

热爱海洋的我,那些天每每漫步海边,总会自然而然地想起海洋纪录片之父雅克·库斯托。身为打开海底世界窗户的先驱,库斯托在人生的后半辈子一直致力于海洋环境变化的保护,他曾经眼睁睁地看着自己昔日纪录片取景的海底变得一片狼藉而悲愤不已。尽管三亚的环境相较于大陆可谓天壤之别,但渐渐不再柔软的沙滩,不时“捎带”塑料袋上岸的浪花,无声的叹息着自己如今的境遇。浪花似乎不再呢喃,她分明在忧郁地控诉。

“请到天涯海角来,这里四季春常在”三亚的大街小巷播放着同样的旋律。悦耳的歌谣,温润的海风,明媚的阳光,可口的水果仅仅是她的标签,真希望三亚能够继续保有她独特诱人的天然秀美气质,让我们的南海更蓝,让我们的笑容更甜!

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

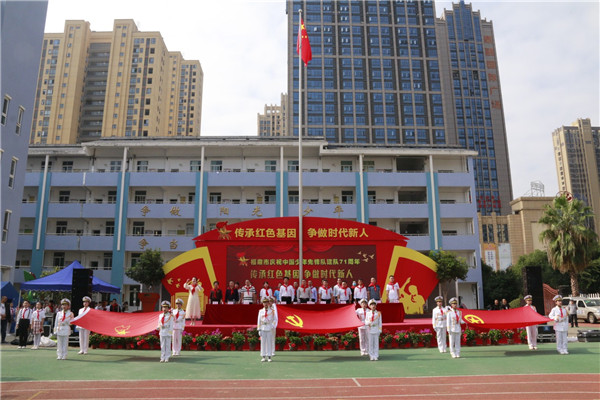

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋