刘巍

我的上海外公非常喜欢喝茶,上海把喝茶说成“吃茶”,也许很多地方的方言都把喝茶叫作“吃茶”,听起来一方面感到亲切,另外有一层市井中的朴素之感。外公吃茶一天早中晚总要泡上三遍,茶泡得多而且浓。小时候的大热天,我从外面玩了一身汗地跑回家,嚷着要喝水。外公认真地端来他的茶杯给我喝,我喝了几口后,苦得我差想把自己的舌头吐掉。我从小是上海的外公外婆带大的,父母为感谢二老,从福建到上海来探亲时,总是带着几大包茶叶,这是外公最喜欢的礼物。每到开春茶叶刚上市的时候,母亲就托人到太姥山买几斤白茶,然后通过邮局寄往上海。时间也就一个礼拜,山区里刚冒出来的碧绿的茶叶,已经在大上海一位老人的茶杯绽泡出春天的茶气。因为外地的许多亲戚陆续地送一些茶叶给外公,经常外公的茶叶多的喝不掉。有一次我看到外公居然用茶叶卷成叭喇烟来抽,却被外婆骂了一顿,说他是在瞎搞。从另外一种角度来讲:外公对茶有着一种“馋”。

以前,外公喝过的茶叶总是胡乱地朝马路对面的垃圾箱里一泼,后来外婆对他说:以后把茶叶就倒在水池旁的小篮子里,把它收集起来,我准备做了一个茶叶枕头。不到半年,外婆把外公喝过的茶叶淘净后晒干,然后她一针一线缝制起来的,特意为我做了这只茶叶枕头。茶叶枕头非常松散,按照今天的说法:既环保,而且有着保健功效。这是拿钱都买不来的东西,它积蓄着外婆的一片“母爱”。说实话,我至今在超市里从来还没有遇到有买茶叶枕头的。

也许是生长的环境影响,我渐渐地喜欢喝起茶来。我喝茶不太讲究好茶与孬茶,但是有一点,我不买在公路边上生长的茶叶,因为那里污染大,汽车的尾气使得茶叶含铅量比较重。我喜欢到山区的茶农家里去买茶,那里的茶不仅便宜、品质好、而且青山绿水没有污染。我喝茶和别人也许不同,家里经常会遇到这种情况,去年的老茶还没有喝光,新鲜的绿茶又买回家。于是我经常把老茶和新茶掺和在一起喝,这样相互弥补,清火和旺火达到一种平衡,喝起来口感也不错。更有趣的是:我还经常把两、三种产地的茶叶放在一起冲泡,譬如:黄山屯绿掺着六安瓜片、太姥山白茶中加上西湖龙井。这样既有创新感,泡出来以后又有奇妙的感觉,我把这样的喝茶方法戏称为:鸡尾茶。后来我这种奇怪的喝茶方法居然却被一位开咖啡馆的好朋友学去之后,他的生意非常火,因为顾客从来没有学过这种方法冲泡的茶。

茶喝来喝去,我觉得最好的茶应该算是野茶。有一次我在郊区采访一位开工厂的老板。他给我们泡了一小杯野茶,我一开始并不注意,野茶的样子杂杂的,色泽跟老茶没有什么区别。当我不经意喝了几口之后,立即感得满嘴泛甜,而且这种甜越来越浓、越来越醇。凭着我多年喝茶的经验,觉得这应该是好茶。这时那位老板在一旁笑着解释道:这是他的老婆在山崖采摘下来的天然野茶。我打开那只存放野茶的饼干筒,里面只有浅浅一层野茶,因为奇特不可多得,才觉得非常少。就是偶然那次遇到野茶,至今我久久不忘。后来我到茶叶店问:有没有野茶?茶叶店老板总是回答:有。当他拿出成箱野茶时,我就失望了。因为野茶根本没有那么大的产量,有那么大产量的茶,肯定不是什么野茶。

我喜欢茶叶,它好像成了我生活的一个部分。逛超市时,我经常爱逛茶叶售货区,几大排卖放茶叶的玻璃密封瓶,里面放着各个产茶区的茶叶,有:西湖龙井、福建的乌龙、祁门的红茶、黄山的毛峰、太姥山白茶,还有茶砖和普洱茶。我欣赏着各种形状的茶叶,有时打开密封盖子闻闻茶叶的每一种茶叶的香气,然后我将各个地方的茶少许配一点回家尝尝鲜。如今我深深地依赖着茶,每天下班回到家,我做第一件事就是泡上一大杯茶,这样我的心才定下来。记得刚结婚时,妻子在我回家之前总是把茶泡好,后来我泡混合茶比较复杂,妻子也弄不懂了,也就不替我泡茶了。星期天我在家里休息,一般都要泡上两杯茶,上午一杯茶,下午一杯茶。以茶为伴,儒气实足。去年我搬新家,重新买了一台冰箱,家里原来的旧冰箱,妻子怕占地方想卖掉,我劝她不要卖,专门给我存放茶叶。于是我把旧冰箱里塞满各种各样的茶叶,每到在缺乏绿茶的冬天里,我总是能喝上一杯纯粹的绿茶。有时来客人,我端上一杯绿茶,人家都惊叹:这大冬天你家的茶叶保存的那么好。这时候我与朋友知已边喝边聊,这真是人生一件福事。茶叶就像我心中的美食,它永远是我心中存在的一种“馋”。有人说:馋酒、馋烟、馋茶。我深信世上有这种“馋”。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

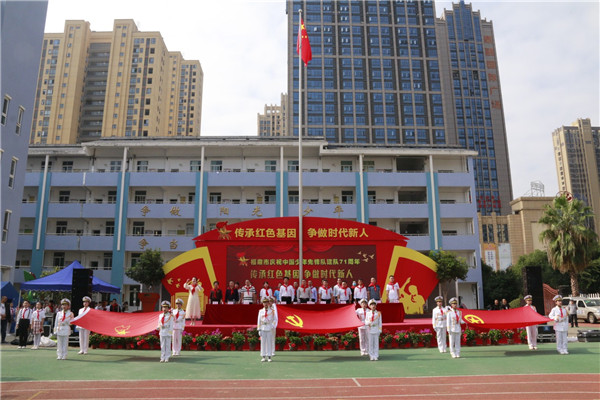

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋