郑敬业

大客车在夜色弥漫的公路中飞快的驰骋,窗外的田野寂静丰饶,似是摊开掌心上的掌纹,沟壑纵横交错。麦茬的上空升腾起了浓雾,吞没了村庄如星的灯火,远处浮现出山峦隐隐约约的轮廓。

车内闷热而有异味,她在靠椅上用棉线毛衣卷起垫着,脸颊在毛衣上面努力摸索着,寻求更好的位置,希望更容易进入睡眠。旁边是一个40多岁的男人,身体臃肿,睡觉时,发出明显的鼾声,这鼾声总在她即将沉入睡眠时将她唤回这沉闷的环境,这使她一直游离于梦境与现实之间。在短暂朦胧的睡梦中,她断断续续,而又那么真实可见地想起了他。

“囡囡,来,过来,到这边来。”她又听到他在黑暗中呼唤她,她向里走去,看到他依旧坐在角落里那把僵硬老旧的木藤椅上,手里是今天刚刚送到的早报。他的脸消瘦而棱角分明,是一个沉默而内敛的20多岁的男人。她将她柔软的身子倚在他的背上,伸出双手,抚摸他下巴那冒出刺儿的胡茬,他一个转身,将她拥入还里,用下巴的胡茬轻轻摩挲她的脸颊,于是,她在挣扎中“呵呵”地笑,这只是她与他度过的快乐平静的时光之一。

随着年岁的渐长,桀骜和叛逆充斥着她的青春,她指着他大声喊到:“我要走,我要离开这个家。”她看到他微微颤抖的身躯,母亲在一旁用手轻轻地拍着他的背,他在那不停地咳嗽,这使他整个背都弓起来了,人也在一瞬间似乎苍老了许多。咳完后,精神立马颓废了下来,没有说话,只剩一地的沉默。

她被车内升高的热气闷醒,全身黏湿难受。车停靠在一个偏僻小站,车内的人排队下车去上卫生间和购买食物,她什么都不吃,只是喝水,她这几年的光阴都耗费在漂泊之中,世俗的人情冷暖,使她渐渐懂得,在这个世界上,只有父母的爱,不计报酬,并且充沛长久。她决定,这次回到家,然后再也不离开。

寂静的车内,她独自在那喝水,又回忆起以前一次回家的情景。

这是她少有的一次回家经历。飞机晚点,父亲闻讯便早早地在那儿等待,当她推着行李箱下了飞机,看到他时,她呆立了几分钟。眼前的他双鬓泛着白,全身肌肉僵硬衰老,佝偻着腰,她离开他的时间太长,所以觉得惊愕。他向她走来,40岁左右的他,左腿便开始有些不灵光。令人惊讶的是他的眼神在见到她时似乎变得透明清澈。“你回来了,真好!”她想要上前扶着他的手,他轻轻地推开了她,和以前一样,他不会在她的面前显示出他无助的一面……

车内,在起起伏伏颠颠簸簸的旅程中,她在想,到底人要经历多少事,才能明白自己心里怀念的到底是谁?而我们的记忆,又究竟能为谁停留?我们要走过多长多长的路途,才能够知道,我们的家,会在何方?而我们曾经的家,是否还能够允许停留一颗漂泊的心?

客车停靠在这个城市的车站内,天际已经开始泛蓝,城市开始苏醒。她在微光中醒来,知道她的旅途已经到此结束,她快要回到她曾经的家,她等不及了,她要回到那个人身旁,陪伴他的余生,再也不离开,再也不离开。

然而——

她的父亲,在两日前,在她的家里,脑溢血突发。被送进医院,抢救无效,于凌晨2点45分死亡。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

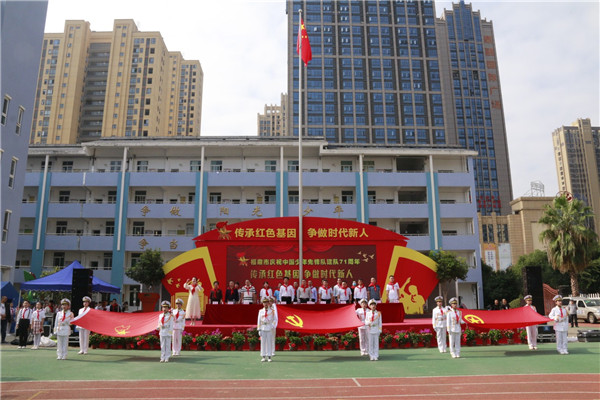

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋