郑敬业

外祖母是在昨夜死去的,也就是在清明的前一天死去的,与外祖父一样。外祖父是在七年前的清明早晨,被人从离枫杨老家二百余里的一个叫做漠塔镇的地方用船运过来的,那时他只是用白纱布草草掩盖,头发杂乱,衣衫褴褛,可是容态安详,没有一般人死亡来临前的惊慌与恐惧,除了脸部有些发青苍白之外。他就像渐渐沉睡去的老人,会在某一天苏醒。外婆也一样,没有惊叫,没有恐惧,她在睡梦中死去。外祖 母似乎已经预料到死亡的来临,她死的时候,穿着她嫁给外祖父时的那套嫁衣。大红色的新娘嫁衣,或许曾经点缀过她的梦境。

当我听到外祖母逝世的时候,那是清明的早晨,雾霭遮拢了远处的山峰,有雨滴落下,我却没有一丝悲伤。

外祖母是在四十六年前嫁给外祖父的,那时的她,是个娇艳如花的新娘,外祖父是个靠着拉二胡的手艺勉强养家糊口的艺人。三年后,外祖母怀了我母亲,外祖父却失踪了,没有人知道他去了哪里,外祖母将我母亲生下,艰难的维持生计,这一等,便是三十六年。在这期间,村里的王二说离这二百里的漠塔镇有个拉二胡的,很像外祖父,在他的旁边,时常会跟着一个瞎了眼的姑娘,还有一个小女孩。外祖母曾经托王二看看真的是不是外祖父,王二回来之后,外祖母将自已锁在里屋三天三夜,不吃不喝,出来后手里抱着暗沉色的檀香二胡,那是外祖父的,没有任何的表情,眼神静默如古井。

我无法理解维系这两个灵魂之间的精神纽带到底是什么?是爱吗?我想不是的。因为时光可以磨灭一切,包括爱情。一个用了三年的时光去爱一个人,一个却要用三十六年的时光去遗忘这个人,最终却是一辈子。

外祖母将外祖父的二胡用一根红绳系在屋中大梁上,终日会有大半时间斜坐在门槛上,抬头注视。年幼的我无法理解那种目光,平静的脸容下掩藏着汹涌的暗流,母亲曾经试图将二胡上积满的灰尘擦净,迎来的却是外祖母惊恐的叫声:“阿兰,不要动它,不要动它!”外祖母瘦瘪的身躯在这一刻充满了力量,她使劲地挥动着双臂,似乎极力想抓住什么。“不要走,我求你了,不要走!她不是故意的,她不是故意的……”年幼的我被外祖母疯癫的状态吓得躲在了门外,母亲紧紧抱住外祖母,外祖母有如梦语一般呓语着:“我看着他,我就这样看着他,他也这样看着我。”

外祖母死去前几天曾独自一人在村外的小溪清洗艾草,然后踉踉跄跄地走了回来,神智已有些不清,只是胡乱说着:“我看见他了,他叫我下去了,他一个人在下面寂寞……”然后外祖母便在清明前一天晚上,死去了。

我久久注视着山的另一头,雾霭遮挡了我的视线,也遮挡了整个天,或许,我会在明天幡然醒悟,或许我这一生,都不会明白 ,他与她之间,他和她灵魂之中,到底是什么使他们永恒不变。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

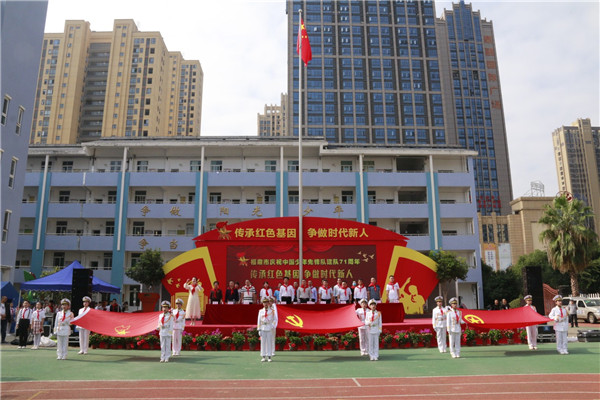

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋