文/费城

暮色像一只大鸟张开了翅膀,在田间劳作的人抬头望天,开始陆续拖车走回村子。

村头的苦柚树在晚风中摇曳着满树叶子,发出沙沙的声响。远远的,我便能闻到叶脉上的淡淡清香。窗前的空地上,一方石磨墩立在地上,缝隙间满是青苔。此刻,上方正站立着一只黄犬,它伸长脖子,朝向山边的落日放声狂吠。

吠声袅袅,落日被黄犬牵回了坳口。田埂上落满金色阳光,黄犬依然向着山边的落日狂吠,顽强而固执。我知道,它的叫声不是愤怒,而是寂寞。那犬吠声明快而悠远,如同一支黄昏的恋曲。而那落日,在黄犬的召唤下摇摇欲坠,向着山涧徐徐沉落。

落日时分,黄犬的吠声总是让我心生感慨。在暗黄的暮色下,天空隐约映现点点星辰,一轮弦月挂在屋檐上,将一片片清冷的月光抖落在屋前的谷垛上。

傍晚时分,我喜欢独自到村边走走,脚上踏着薄露,听远处村子传来声声犬吠。我甚至这么认为,寂静的村庄因为有了犬吠声才显得安宁,村庄的夜晚才如此静穆、祥和。

吃过晚饭,村民们不约而同地围着火塘交谈。这个时候,每个人的神情都是凝重的,他们在想今年的收成或农事,偶尔会提及一些过去年月的人和事。此时,黄犬就蹲伏在人们脚边,耷拉着长耳聆听人们的话语。火塘里不时爆出阵阵轻微的“噼啪”声,蹿起的火苗星子舔着柴禾,将火光映照在众人的脸颊上,光影分明。

暮眼昏沉的老人吧嗒吧嗒吐着烟圈,低声说着话。晚辈则端坐在近旁,神情庄重。一些老旧的故事经由老人沉郁的语调传递开来,便都有了宿命的味道,如同火塘里蹿出的袅袅烟火,总是熏得人们泪眼酸痛。

在我们村上,似乎每户人家屋后都种有一片不大不小的竹林或是苦楝树。眼下这个时节,树的枝叶已经繁茂得很,轻风拂过时,叶子的沙沙声便响成一片。每当这时,总会引来几声警觉的犬吠,衬托出村庄无比的安宁和寂静。

平日里,如果村中哪家来了客人,往往没等到主人跨出门去,那犬的吠声早已迎出门去,它摇晃着尾巴,跑在主人前头,为主人迎回来访的客人。转入厅堂,木桌子上菜肴齐备,自酿的土酒醇香溢满,那份豪情和酒盅总是盛得满满。

若是在深夜,那河岸有人连夜赶渡,手上握着灯笼或者手电筒,只要隔着宽阔的河面轻轻摇晃一下,便可听到沿岸传来“汪”的一声犬吠。不多时,河那边悠然地点亮一盏如豆灯火,一个佝偻的背影摸索着来到河边。“哗啦啦”,一阵清脆的渡船锁链声从水面传来。至今,那清越的声响还在小小的渡船上颤悠着。

如今,我告别村庄多年,像一只鸟在城市的狭缝里觅食。那些被楼群分割得有棱有角的天空,让我感到惶恐和迷惑。站在这座城市的高高的额头上,我拉长目光远眺故乡,那些堆得高高的柴火、稻垛、泥墙黑瓦,以及黄昏时分黄犬迎接落日的声声吠叫,正将一个异乡人瞳孔里的苍茫放大。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

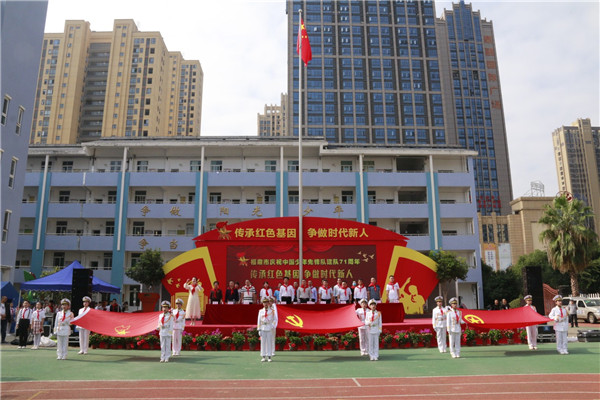

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋