□刘继平

科学之昌明,医学之发达,就是无有治疗心病的药剂。这一遗憾使老兵们几乎都患了不治之症——相思病。

石头的心没有他的名字这般坚硬。他的心像个多愁善感的女人,被思念的情愫浸染得柔软、脆弱。

“牯牛,我不行了!”医院里,他拉住同村人的手,仍叫着对方儿时的乳名,眼角淌出几滴清泪。“如果有朝一日你回到大陆,一定替我去家里看看我的亲人、看看家乡的那条小河……”

“石头,你想喝家乡的水吗?”

“想啊!怎么不想呢,我做梦都在那条河里洗澡咧!”

“你看这是什么?”牯牛掏出一只透明的小瓶,里面装有微黄的液体。

“这又是什么药?唉,不必为我耗费钱财了。”

“这不是药,是家乡的水呀。”

“哈,你骗人。我不相信!”

“是真的……”于是牯牛讲了“家乡水”的来历——

一九四八年,在中国人民解放军的强大攻势下,蒋家王朝节节败退。南逃途中,路过故土,望着仅几百米之隔的家,牯牛跪地磕了三个响头,匆匆返身从把自己和伙伴们泡大的河里灌了一军壶水,随大队人马挥泪而别……

石头喝了这小瓶里的水,居然又神奇地活了半个月,然后带着一种心理上的满足去世。

其实,牯牛讲这段往事时有意省略了一些细节——

溃军在横渡台湾海峡时,船少人多,秩序混乱,他和几个弟兄被挤下水去。他同两个会水的拼死拼活游上了一座荒无人烟的小岛,其余的全部沉水喂鱼。

“排长——牯牛——,我一定想办法来接你们——!”茫茫大海,波浪滔天,顺风传来石头的喊声。

在孤岛五天的日子里,是那壶淡水救了三条人命。壶里本来还有几口水,应归牯牛喝的,但他没舍得享用,硬是等到接他们的小舢板。

退役后,牯牛有了自己的小家。在家里专设一神龛,端端只供那旧壶里的几口水,每逢春节、中秋……等传统佳节,他必纳头叩拜!风雨几十年,加之岛上气候炎热,那壶中为数不多的液体早已蒸发殆尽,

石头喝的其实是本岛淡水。

春风解冻的时候,两岸的关系缓和了,满头霜色的牯牛故地重游。父母业已仙逝,坟头青青的野草在风中打着旗语,无声地述说着辛酸与哀凉!

临走,还是那把军壶,还是那条小河,壶在河里咕咕地滋润着旷久的焦渴。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

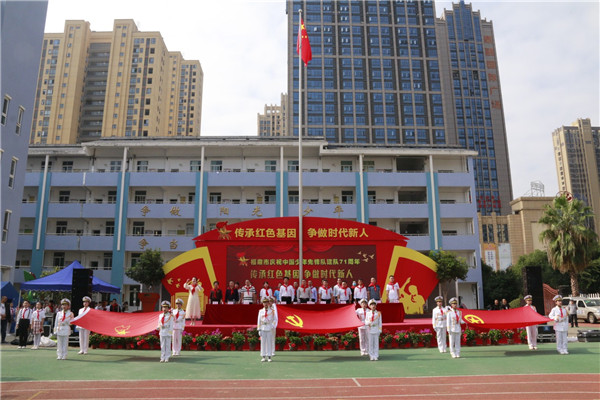

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋