□ 刘景鹏

家里有一把不知道是什么年头的算盘,木质的框架,四角边嵌上薄薄的铝皮,灰褐色的算盘珠子,近乎油黑发亮,显见拨拉算盘珠子的人在上头摩挲了不少时日。算盘的主人是我父亲。

每天夜里,在我们居住的房子里总会听到二楼有算盘珠子“拨拉拨拉”的声响,母亲摇了摇头说:“这老头子又在算账了。”父亲十多年前退休在家,因此可以说这把算盘也是他临退休前揩“公家油”的一个见证吧。

自从退休后,在他算盘珠子上跳动的不再是以前所在单位大笔业务账目的往来,而是由一个家庭柴米油盐酱醋茶搭构的生计。算盘珠子摸起来油腻滑溜,甚至散发出一股类似报纸积淀陈年的腐朽气息,但父亲还是乐此不疲,与算盘为伴,仿佛接触了那些算盘珠子,曾经逝去的时代一下子就回来了似的。

父亲一生盖过两次房子,这标志着他从一穷半白的单身汉进入在故乡人看来有成功象征男人的开始。

他第一次建房子是在镇上,那时他的算盘派上了用场,木料、水泥、钢筋等这些建筑材料款项的来往在他圆圆的算盘珠子上焕发出一个立业了的男人的骄傲。父亲划拉算盘的手像一名指挥家,与大舅合建两溜房子的经济基础在他“算盘进行曲”的嘹亮歌声中,终于破土而出。

在两家房子竣工临结账分摊款项时,他的算盘遇到强力的胡搅蛮缠的挑战。原因是这样的,当时两家建房子共同付出的钱是15000元,大舅垫付的多,出了10000元,我家垫付了5000元。按平均数计算,我家补大舅家2500元,双方便扯平。但是大舅妈在小镇里向来有“草头诸葛亮”的美誉,她的账目只算进,不算出,不知脑子那根筋梗住了,竟然算到我家也要付给她5000元,达到她原来付出一万元的数才扯平。

这下子父亲的算盘进行曲再也唱不下去,他左拨拉,右拨拉,就是拨拉不出让大舅妈信服的理由。后来呢?还是请邻里人来说清楚了账目,加上信誉保证,总算才把这事摆平。

父亲的算盘划拉得滴水不漏,他的账目也算得极为清楚,很少出错,也因此在亲戚中很有些威望。他有一大叠厚纸板,都是从纸盒子裁剪下来的。每张厚纸板都画上好多表格,行项分明,上面记录着这个月煤气用了多少瓶、鲁花花生油用了几瓶等;有的精细到一天买菜吃米的数量。当某一时,你看见他对着账目唉声叹气,划拉算盘的手迟缓下来,肯定是这个月家庭的开支超出了他的预算;当然要是看到他划拉的手飞快,还哼着不成调的小曲,那么可以告诉你的是这个月家庭经济进入良性循环的发展态势。只是苦了母亲,在他算盘经济的驱动下,买一把菜还得琢磨个老半天。

父亲不知道现在的人已经不怎么用算盘了,但他用算盘珠子划拉出的那些年头,却是我家经济生活日益好转的时期。父亲的算盘沾染了一个时代的痕迹,让我们掂量出一种看来平常,如今却越来越显珍贵的沉甸甸情怀。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

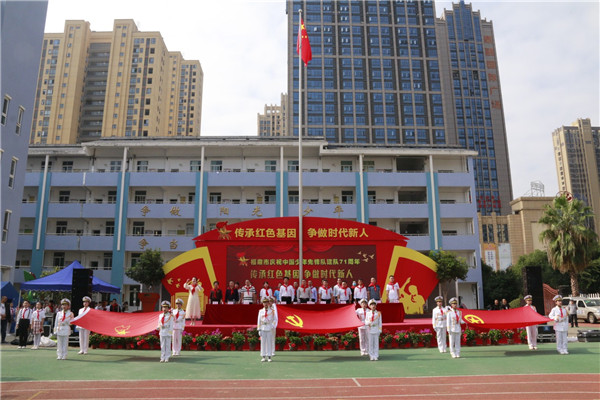

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋