□ 陈载耀

从77级到80级,我们文革后的这几届学生有幸结缘名师垂教。中文系荟萃名儒,正值如日中天,仰赖的中坚,但大多数教职停留在文革前的讲师级别,副教授以上职称的凤毛麟角。但吾师们形形色色,书生意气,性格迥异,迂阔可爱。他们修炼多年,不名职衔,学养深厚,厚积薄发。

李元明教授是系副主任,文艺理论家,他就教他编的《文艺概论》。他是地道的福州人,中等身材,理着平头,国字脸,戴深度眼镜,相貌堂堂。说课中气十足,声音浑厚豪迈但很亲切,好像有磁振的低音在回荡。他学理丰厚,趣文逸史,广征博引,逻辑缜密。诗文名篇,古人箴言,出口成诵。重要内容,板书顿划,下笔有声。他最爱讲“典型人物”和“文学是人学”。想来当时理论是老调,但那时感觉先生超拔,唯理论高度、唯分析深度和唯佐证广度,集“三维”于一体。他说到得意处常和我们会心一笑。教我们看《文心雕龙》、《诗品》、《闲情偶寄》,对他的才学和品格我们不得不佩服投地。我毕业几年后,听说先生蟾步仕途,宦海腾达,曾主政省文化厅。

穆克宏教授专讲唐代古典文学,他有湖北人的口音,上课音量宏大,投入时,一派老学究模样:头往后仰,紧蹙双眉,眼镜后的双目眯缝成线。拉长下巴,喃喃自语,拖着长音,抑扬顿挫,常爱用一句“真是情何以堪,缠绵悱恻啊——!”来评析那些爱情悲剧诗篇。学生开小差他会训斥一番。他一讲到动情处,必定心潮澎湃,情感激越,音调下降。我们座下的弟子不约而然地一同抒怀“真是缠绵悱恻啊——!”然后低头窃笑。

齐裕锟先生教唐宋小说和元杂剧,他刚从兰州大学调回故里,以原中文系主任的资历、以现教研室主任身份为本科生上课。他谢顶,前额亮堂,圆圆的脸,眼睛不大,豆光荧荧,总是笑吟吟的。上课话语风趣俏皮,有北方的翘舌音和福州方言的乡音,这别致的腔调,仿佛任由他牵引到既陌生又熟悉的宋代俗世当中。他讲《水浒传》特别让我着迷。他讲“元杂剧”,介绍关汉卿生平,那种洒脱满口曲词讲演,简直就是关汉卿再世。他说:关汉卿风流倜傥、市井青楼、满腹才情。倜傥不羁的浪子,“遇娼优而不辞”。关汉卿生性开朗通达,即使在碰壁之后仍然狂傲倔强,幽默着自我解嘲。“我是个蒸不烂煮不熟捶不匾炒不爆响珰珰的一粒铜豌豆,恁子弟每谁教你钻入他锄不断斫不下解不开顿不脱慢腾腾千层棉套头。我玩的是梁园月,饮的是东京酒,赏的是洛阳花,攀的是章台柳。我也会围棋会蹴鞠会打围会插科会歌舞会吹弹会咽作会吟诗会双陆……”。有人说在元代“铜豌豆”誉男人的坚强睾丸,关汉卿旷世通才,旷达不羁,玩世不恭,如他一般的男人,想来不知要让多少女子坠入情网,无力自拔。呵呵!我为齐先生的评论倾倒,在我的课堂笔记本里绘有一张齐先生半身像的速写,我一直珍藏着。

孙绍振先生是个杂家,通晓多门外语,尤精于诗的研究和美学评论,文坛正兴朦胧诗派,以顾城和舒婷为代表的新诗流派,孙先生力挺鼓吹,撰有《朦胧诗的美学意义》一文,一时震动文坛,文学批评与反批评鼓噪一时,影响颇深。孙先生那时已经声名鹊起。他可以用俄语、德语、不知什么语背诵外国名家诗篇,音律铿锵动听,可我们才疏学浅,曲高和寡,只权当聆听天籁之音。他又是冷幽默大家,诙谐中实在尖刻,往往捎带一枪,尤其对文学现象的评说。说课声音柔和纤细,带上海话腔调。名义上课程是教写作,但他视野开阔,偏于文本研究加美学探讨,中西贯通。他讲法国丹纳的《艺术哲学》,讲德国莱辛的《拉奥孔》,拉奥孔雕塑的美感张力,分析得头头是道。有时又讲《红楼梦》,讲悲剧形象。他讲斯宾诺莎的哲学,斯宾诺莎的名言:“自由人最少想到死,他的智慧不是关于死的默念,而是对于生的沉思。”什么一元论者或泛神论者,什么理性主义者,高深莫测。他的课深受欢迎。受之“哲学”影响,我心有旁骛又着迷于法国狄德罗的书,费了许多时间写读书笔记。

先后教授外国文学的是李万均先生和温祖荫先生。李先生爱讲大部头名著和欧洲文艺复兴时期的作品,大讲《十日谈》和《坎特博雷的故事集》,讲肉欲和人性,说道中世纪性压抑的教士赤身裸体在雪地里打滚。那年代人的观念太保守,他的名言“性爱是最美的舞蹈”让人愕然,特大胆无忌,对人性的超常理解,在正统官方看来确属“哗众取宠”。外语系的女生偶尔也来旁听凑热闹。但广东人的口音,话语虽流畅可平舌音总觉得说话饶不过弯来。温先生温文儒雅,江西人的说话语调,委婉平和。他讲古希腊悲剧、莎士比亚戏剧和欧美短篇小说,他讲欧·亨利小说结构,“出人意料之外,又在情理之中”。特别擅长复述故事,作品中的细节描写他说得活灵活现。我们汲取其精华,有时偷懒,省省心就撂下必读的大部头。

上现代汉语语音课,那位自诩北师大毕业的老先生本是福建人,教普通话儿化现象时,可说起话来吞吐不清——“囫囵吞枣”,舌头太卷,猜想莫非是老北京土话?于是同窗鹦鹉学舌,打趣地胡编乱造了一句:“你这个角儿,再胡闹儿,我就三脚儿二脚儿把你踢到门外边儿去,叫你在地板儿边儿上打滚儿。”

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

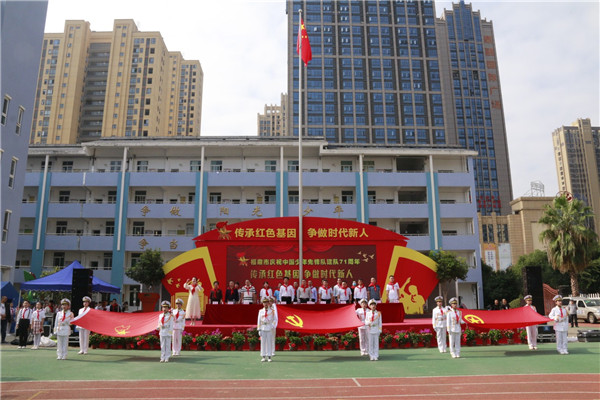

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋