□ 陈丽群

我常常静静地看着她,心中充满感动。

前年冬天,她住在那边窗台的那个盆子里。所有到办公室来的人看见盆子里奄奄一息的她都说,“活不了了,活不了……”声音里充满无限的爱怜和惋惜。她的名字叫绿萝。

严格来说,她其实只是那盆即将死去的绿萝中的一个小茎,把她移过来之前,她连着根部的那一截已经坏死,茎上唯剩下一枚叶子,蔫蔫的,孤独地嗪着一小抹绿。

我无法忍心看着她在我的眼皮底下孤独地死去。

那样寒冷的冬天,一把有些生锈的老剪刀,小心翼翼地把她从枝条上剪下,就像把一个垂死婴儿的脐带从一个同样垂死的母亲身上剪断一般。那一刻,我想到所有非正常情况下出生的婴儿,以及他们随时可能出现的危险:“感染、破伤风、缺氧、窒息……”

一个盛满清水的矿泉水瓶子,成了她暂时的摇篮了。

没有药物,没有食品,她在她的摇篮里静静地睡眠着,没有人知道她能否活过来,尽管我的内心充满渴望。

依然是那年冬天的一个午后,当微黄的阳光落在她身上的时候,我仿佛听见她微弱的呼唤:“妈妈,妈妈……”猛一抬眼,突然发现她被剪下浸泡在水里的那端长出了一小截嫩白的根,心中狂喜。她终于耐住饥寒了!她终于萌发出生的欲望了!

那一天,我悄悄在心里给她取了个名字:绿儿,我的小绿儿。

到了春天,她的根一天一天一个摸样,长了些,又长了些。有一天,似乎一下子长了好多出来,白白的,仿佛老爷爷的胡须,可爱极了。身子骨也渐渐硬朗起来,茎尖上,还偷偷冒出了片小小的嫩芽。

兴冲冲地买了一个盆子,装满土,松了又松。

小心翼翼地把她移到土壤里。

每天检查盆子里的土,及时剔除可能滋生的杂草。一个星期浇两次水。像对待自己的孩子。

后来,医院要迎接等级评审了,忙起来,常常把就她忘了。有时候半个月才想起来给浇一次水。最长的一次,将近一个月。那些日子,偶然抬头看见她憔悴的样子,仿佛看见家中常常被我忽略的儿子,便心生愧疚:对不起,可怜的孩子。我不是个合格的母亲。

可是她似乎不计较这些,依然静静地生长着。直到叶子越来越多,直到茎子越来越长,直到满盆的绿意盎然。

每当疲惫,每当颓废,每当临近崩溃,我便静静地看着她。“别放弃希望,妈妈!”“还有我呢!妈妈!”她常常会和我说这样的话。这是我们之间的秘密。如同母亲和孩子之间的秘密。

不知不觉地,冬天就来了。下了一场雪。野外那些平常看起来极顽强的野草也终究敌不过深寒,一株一株地枯黄,一株一株地倒在湿冷的雪地里,奄奄一息。我开始担心我的绿儿,看她有些娇弱的摸样,暗暗担心是否能够熬过那个冬天。某个清晨,在我忧心忡忡地对着绿儿发呆的时候,办公室的一位姐妹和我说:“若爱她,就剪了她!让她把养分都集中在现有的枝条上是护她的最好办法!”

剪了她?好!剪了她!

一剪刀下去,开始忐忑不安,开始诚惶诚恐。好不容易熬到春天,当看到一夜之间在剪过的伤痕上又新长出来比原先更粗壮的枝条时,突然有种恍然大悟的感觉。原来,爱是需要智慧的,太多的呵护未必会有令人满意的结果,你以为对的,未必全对,你认为不好的,未必真的就不好。冥冥之中,事物自有它不能言说的发展规律和秘密,有如绿儿,她有她的生长轨迹,我爱,或者不爱,她都在长,我的担心其实对她于事无补,她的成长又岂能被我人为的意志所动摇?绿儿尚且如此,人呢,这世上的零零种种呢?不也是一样的道理吗?

我又何必强求!

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

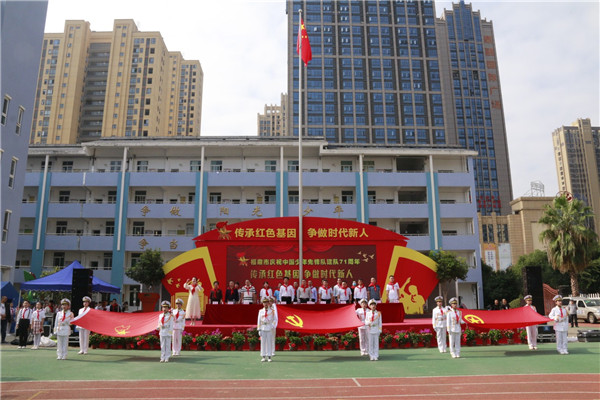

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋