□ 刘陈亘

我的幼年时光都笼在她的影子下。

那样温柔的光线,阳光的平和与仙人掌干瘠的叶片全都是家常而亲切的,之后从未有过的母性的荫庇能让我完完全全地放松安乐。

她是母亲的大姐,长兄如父,大姐就应是代替了母亲。我外婆外公都在中年时去世,我连他们的长像都无法确定。透过一张张模糊泛黄的老照片只看得见起了毛边的轮廓。我叫她大姑的同时,她也兼了外婆的职。我出生时是她买的小毯子、打的金银锁。她给的小毛毯陪了我十四年,现在还静静地铺在我的床上。

关于幼年的零星记忆被我强压于心底,是不敢去触碰,甚至于连当时的阳光、空气都无力回忆,偶尔它们的一角擦过,也使我鼻子一酸。

她那时住水产站楼上的破旧宿舍,宿舍上面是铺了瓷砖的露台,晚上是个露天舞厅,白天就晾衣服晒咸鱼。她的家有终年不散的樟脑丸和木柜的气味。有一面全身镜,一个米黄色的我家没有的抽水马桶和写着“卫生桶”拼音的碎花的垃圾桶,让我忍不住要哭要笑的是那串拼音总被那时的我认定是高深的英语。

她有轻微的洁癖。那时我还没上幼儿园,她就教我折手帕,把手帕叠成小方块放进上衣口袋,进出门把鞋摆好,我也很听话,样样照做。中午她做饭时,我搬个小凳坐在潮湿闷热的小厨房中看《幼儿画报》或是涂鸦,等吃饭了,她就拎我去洗手,帮我打了好几遍的香皂。

夏日的午后她会开会儿空调和我一块午睡,床头有铁杯子,装着仙草冻或桔子冷饮,电视也总调在少儿频道,那时常播《丁丁历险记》,我看着看着就会睡着,她随即就关了电视、空调。记得空调的冷气会持续甚久。

后来由于工作关系,她举家迁进了福鼎,不常回沙埕。我后来也上了小学,开始有很多作业,也无暇顾及大姑。

一次元宵,她回沙埕观灯,埋怨我妈妈把我带得像个男孩,脏兮兮的,我“嘿嘿”地叫着“大姑”,她给我一个绿色的悠悠球,我便飞也似地跑了,跑得没心没肺。

小学六年时间一晃就过去了,我升初中,寄住在她福鼎的家,她不太有变化,除了有点唠叨。

她常抱怨我长大后懒散而倔强,不如小时候乖巧了。我也就笑笑应允了。

一个晚上,她的房间让给客人住了,便来与我一起挤床。躺进被子里,她长长地呼了一口气,仍是樟脑丸的味儿。她抻了抻腿,她的皮肤不如以前光洁了,变得干燥起来。她侧过身,“亘子,你还记得你小时候都是和我一起睡么?”“记得。”“你老是流口水,枕头下都得垫着一张报纸;半夜小便急了就在床上滚来滚去,不晓得醒。”“嘿嘿......”

她又侧了一个身,昏然入睡,微微有些蜷缩,我悄悄地为她拢了拢被子,平躺下来。

眼泪从左眼滴进右眼。

当年那个在她身旁蜷成一团的小妖怪,如今已经比她高大了许多。

而她在老去。微微蜷缩,像极了当年的我。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

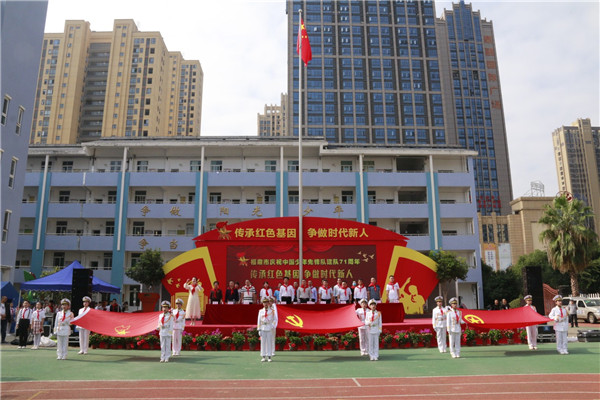

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋