此外,一线城市内涝严重,经常出现错误政策比如大减排,这与海绵城市建设不协调。比如把河道变成“三面光”是反海绵城市措施,这样不能自然积存雨水,不能自然渗透,更不能自然净化。

NBD:绿色建筑在大城市比较好操作,但中小城市既没资金,又缺乏技术,您怎样看待这一现象?

仇保兴:绿色建筑成本每平方米至少300元,高级绿色建筑可以达到800元,这些成本如分摊在建筑单价1万元中,那就很少了,如果分摊在3000元/平方米的房价中,价格显得很突兀,这是造成许多中小城市绿色建筑推广不普及的原因。

发展绿色建筑物业管理

NBD:海绵城市建设能不能带动新一轮城市建设热潮?

仇保兴:海绵城市建设实质上是对过去粗放经济模式的补救和修正,现在城市是为了让生活更美好。因而,城市本身需要转型,海绵城市便是重要手段。

海绵城市绝不是大拆大建,出现问题要进行修补。城市哪个区段有问题,对其进行修补变成海绵,而不是大拆大建。

城市灾害问题特别是城市内涝,一般需要经历两个阶段,首先是海绵功能发挥作用,其次是海绵已经饱和,那么再下雨就需要大排水系统。显然,海绵城市对大排水系统不是取代,而是一种补充。

NBD:目前海绵城市建设会不会过多依赖国家补贴?

仇保兴:补贴只是必要手段,因为有成本,把补贴政策执行到位非常重要,但更多还需要自觉行动,补贴毕竟有限。

海绵城市建设方案要进行严格审查,从绿色建筑开始,绿色社区、绿色基础设施等生态红线都要控制,最怕大拆大建,搞成大工程项目。

NBD:绿色建筑推广中也存在难题,该如何解决?

仇保兴:绿色建筑发展已经遇到瓶颈,公众不懂绿色建筑,更不了解如何运行。绿色建筑成本虽然有所增加,但3~5年便可回收成本,现在要让绿色建筑走出神秘空间,让公众参与设计和运行,更重要的是发展绿色建筑的物业化管理,这是一个方兴未艾的新产业。

中国的绿色建筑是建立在低成本基础上,和工业化过程相伴随。发达国家绿色建筑是后工业时代的建筑,成本非常高,指标系统与我们也不一样。我们要坚定不移走自己的道路。

NBD:您的文章提到要用一些适用技术,这些技术有没有统一的标准?

仇保兴:试用的技术是通过市场来决定的,比如幕墙,若完全是太阳能薄膜几乎行不通,因为太贵了。现在有两个极端,有些开发商是假绿色,号称绿色但不搞标识论证;有些开发商则进入误区,用昂贵的材料,付出的成本也非常高。

在一次绿色建筑大会上,我跟王石说,万科一定要率先做到绿色建筑,并达到中国绿色建筑标准,而不是盲目达到外国标准。

(实习生吴瞬对本文亦有贡献)

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

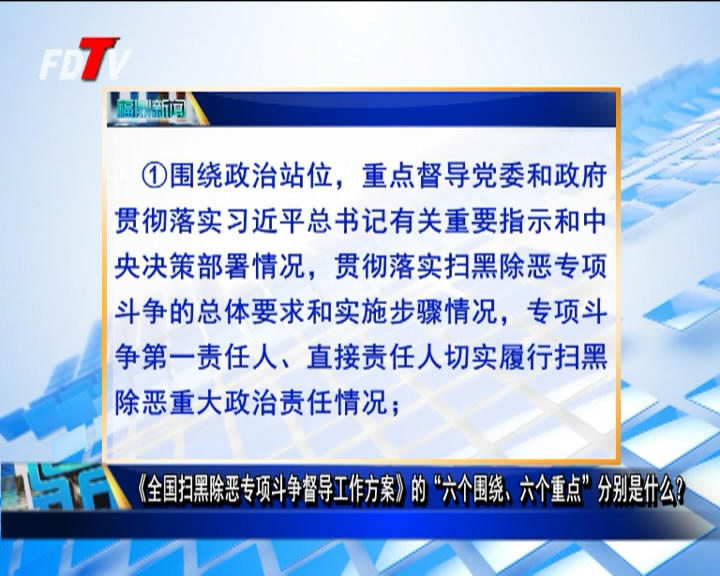

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

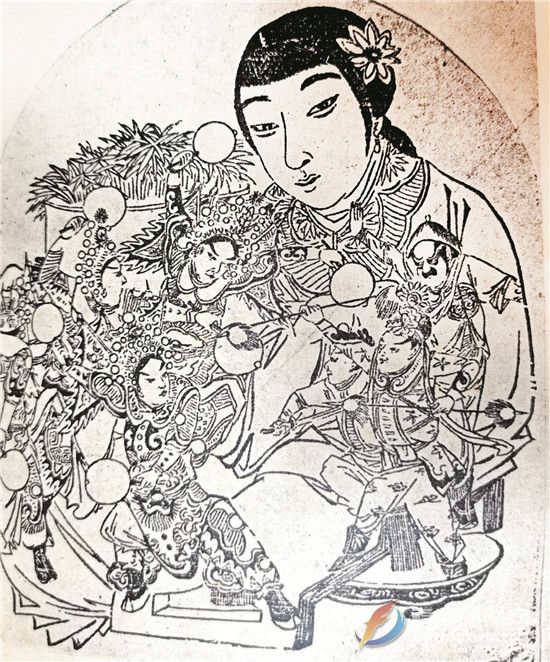

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋