初秋时节,前岐镇照澜村的红心猕猴桃基地里果香四溢,工人们穿梭其间,动作娴熟地采摘、分拣着一颗颗饱满的果实。基地负责人潘玲根手捧刚摘下的猕猴桃,眼角眉梢写满了收获的喜悦:“采摘持续到9月底,日采收量达数千斤。”这些鸡蛋大小的优质猕猴桃,即将被打包成箱送往浙江乃至更远的市场。 多年来,这片果园持续丰收,效益逐年攀升,既得益于得天独厚的自然条件,更离不开潘玲根苦心钻研的“科学经”。2014年,潘玲根领着妻子四处选址置业,最终看中照澜村优越的生态环境。在照澜村党支部的协助下,他顺利流转150多亩土地,建起标准化示范园。 然而创业之初,并非一帆风顺。“那时候,连个像样的避雨大棚都没有。”潘玲根回忆道。就在他为技术不足犯愁之际,镇村党员农技服务队主动来到田间,协助搭建现代化种植棚架、引进先进农机设备、传授保鲜储存等“五新”技术……科技赋能之下,猕猴桃品质大幅跃升。如今,果品优质率超80%,亩产值突破3万元。 猕猴桃稳定投产后,潘玲根果断推进“四季丰产”计划,先后引种葡萄、柑橘、蜂糖李等十多种特色水果,通过“多品种、错季上市”的策略,实现全年无间断供应。站在连绵的藤架之间,潘玲根如数家珍地介绍:“这边是阳光玫瑰葡萄,下个月就能上市;那边种的是无籽提,正好接上猕猴桃的采收期。” 产业的发展,为周边村民开辟了新的就业渠道。果园深处,村民黄兆料正仔细筛选着刚刚采收的果实。“这边不仅给我工作,还手把手教我技术。”他一边说,手中的活计并未停歇,“最多一个月能赚4000多元呢!”对黄兆料而言,这不仅仅是一份工作,更是一份稳稳的希望。越来越多的村民像黄兆料一样,在这里尝到生活的“甜头”。潘玲根陆续为30多位农户提供就业岗位,并定期组织技术培训,让村民实现在家门口端稳增收的“果盘子”。 照澜村的果实经济,恰是前岐镇果业发展的一个生动缩影。随着丰收图景在山野间层层铺展,前岐镇“花海果乡”的招牌愈发响亮。近年来,前岐镇积极构建“党建+产业”融合发展模式,在资金扶持、技术指导、品牌宣传等方面持续发力,将水果种植融入乡村发展的脉络:照澜村主推杨梅、柯湾村聚焦水蜜桃的规模化种植、西宅村则以苦柑打出特色……“一村一品、多品共生”的发展格局逐渐清晰。 果香也引来了游客,农旅融合正在为乡村发展注入新动能。柯湾村的“村咖”成为年轻人打卡点,咖啡香与农家灶火气息交织;照澜村依托南宋文化底蕴,开辟“乡村+营地+生态农场”消费新场景;西宅村充分盘活红色文化资源,促进“农文旅”融合,让水果“叫好”更“叫座”……这些项目不仅带动了农产品的销售,更让前岐镇的乡村焕发出新的活力。截至目前,前岐镇水果种植面积已超1.1万亩,年产量突破1.5万吨,产业链不断延伸,效益持续提升。 站在村口,柯湾村党支部书记陈斌指向远处,蜿蜒的乡村道路把各色果园串珠成链,编织出一幅产业旺、群众富的乡村振兴新画卷。“我们将联动照澜、西宅等村,共同打造‘四季鲜果’产业带,让更多优质水果飞出大山、走向全国。”陈斌信心满满地说道。

开学在即!提前“探班”福建师大福鼎附中

开学在即!提前“探班”福建师大福鼎附中 大数据助力擦亮“福鼎白茶”金招牌

大数据助力擦亮“福鼎白茶”金招牌 “填表”之变:如何不再“重复填、多头报

“填表”之变:如何不再“重复填、多头报 我市集中收看纪念中国人民抗日战争暨世

我市集中收看纪念中国人民抗日战争暨世 我市各界收听收看中国人民抗日战争暨世

我市各界收听收看中国人民抗日战争暨世 市政协调研教育基础设施提升工程

市政协调研教育基础设施提升工程 水北村:溪畔“美食+音乐” 点亮乡村夜经

水北村:溪畔“美食+音乐” 点亮乡村夜经 重温革命史 赓续红色魂

重温革命史 赓续红色魂 点头社区开展康复服务活动

点头社区开展康复服务活动 革命文物中的作风故事

革命文物中的作风故事 林青主持召开市委常委会会议

林青主持召开市委常委会会议 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

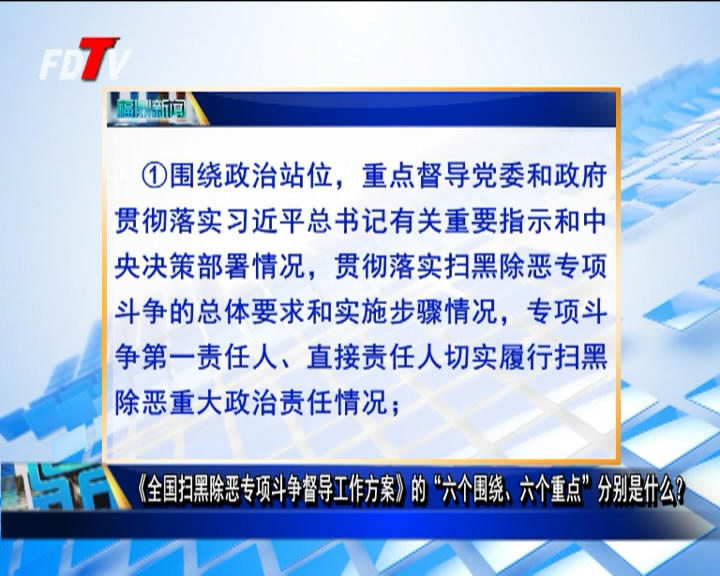

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 私自宰售生猪,福鼎一男子被定罪判刑!

私自宰售生猪,福鼎一男子被定罪判刑! 两小伙自毁前途,害人终害己!

两小伙自毁前途,害人终害己! 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴