注意啦 11月1日,修订后的 《福建省非机动车管理办法》 (以下简称“办法”) 将正式开始施行 针对电动自行车 等非机动车的上路骑行等方面 划出明确红线 处罚标准也更精准 通行安全立新规 这些行为被明令禁止,企业责任再压实 在通行安全方面,《办法》增加了部分安全规定和违反条款的处置规则,如驾乘电动自行车未佩戴安全头盔,载物未捆扎牢固或在行驶中的两辆非机动车之间共载一个物品,以及拨打、接听手持电话、浏览电子设备等妨碍安全驾驶的行为。这些违法行为极易引发交通事故,或加重交通事故造成的后果。 同时,《办法》对使用非机动车从事快递、配送、外卖等经营活动的企业提出了更严格的主体责任要求。使用非机动车从事快递、配送、外卖等经营活动的企业应当履行下列职责:将非机动车管理纳入安全生产规章制度,明确安全责任人;建立健全非机动车驾驶人及非机动车管理台账,组织驾驶人开展交通安全、消防安全等法律、法规的培训、考核;不得安排患有妨碍安全驾驶疾病等存在安全隐患的人员驾驶非机动车;做好非机动车维护、保养等安全检查工作;为电动自行车驾驶人配备安全头盔。 《办法》也鼓励企业为非机动车及驾驶人购买责任保险、人身意外伤害保险等保险。 处罚标准更精准 宽严相济,重大隐患行为处罚力度升级 此次新《办法》对违法行为的行政处罚,贯彻落实宽严相济的原则。 一方面,将原《办法》规定统一处50元罚款的违法行为,区分违法情形和危害后果,设定了“处警告或者20元罚款”和“处50元罚款”两种法律责任。 《办法》规定,驾驶非机动车上道路行驶,有下列情形之一的,由县级人民政府公安机关交通管理部门处警告或者20元罚款: (一)驾乘电动自行车未佩戴安全头盔的; (二)违反规定载人的; (三)逆向行驶的; (四)违法占用机动车道行驶的; (五)载物未捆扎牢固或者在行驶中的两辆非机动车间共载一个物品的。 驾驶非机动车上道路行驶,有下列情形之一的,由县级人民政府公安机关交通管理部门责令改正,处50元罚款: (一)应当登记未登记或者已注销登记、撤销登记的; (二)未按照规定悬挂或者故意遮挡、污损非机动车号牌的; (三)使用伪造、变造或者其他非机动车号牌、行驶证的; (四)有拨打接听手持电话、浏览电子设备等妨碍安全驾驶行为的。 另一方面,对存在重大交通安全隐患的违法行为,加大处罚力度。如对“以营利为目的的拼装、加装、改装非机动车或者销售拼装、加装、改装的非机动车的”处2000元以上1万元以下罚款;对“驾驶拼装、加装、改装非机动车上道路行驶的”处200元罚款,并责令恢复原状。 关于办法中的新变化和新措施 看看公安交警部门如何解读 电动自行车交通安全 1.新《办法》赋予交警哪些新的执法权限和手段? 答:在通行安全方面,增加了部分安全规定和违反条款的处置规则,如驾乘电动自行车未佩戴安全头盔、载物未捆扎牢固或者在行驶中的两辆非机动车间共载一个物品、有拨打接听手持电话、浏览电子设备等妨碍安全驾驶行为。别看这些违法行为轻易可见,但极易引发交通事故或者加重交通事故后果。 2.与旧规定相比,新《办法》在强化执法效果方面最有力的条款是什么? 答:新《办法》对违法行为的行政处罚,贯彻落实宽严相济的原则。 一是将原《办法》规定统一处50元罚款的违法行为,区分违法情形和危害后果,设定了“处警告或者20元罚款”和“处50元罚款”两种法律责任。 二是对存在重大交通安全隐患的违法行为,加大处罚力度。如对“以营利为目的的拼装、加装、改装非机动车或者销售拼装、加装、改装的非机动车的”处2000元以上1万元以下罚款;对“驾驶拼装、加装、改装非机动车上道路行驶的”处200元罚款,并责令恢复原状。 3.预计新规执行中会面临哪些执法难点? 答:因为原《办法》已实行十年,群众和非机动车驾驶人已形成通行、驾驶习惯,新旧《办法》衔接期间,可能会面临违法数量庞大、部分城郊、农村区域执法覆盖面不足,这些都需要我们执法者加强执法教育宣传,也需要全社会、各个媒体平台强化监督提醒,促使大众文明安全驾驶意识进一步形成和完善。 4.针对新规实施,是否会开展专项执法行动?初期的执法重点会集中在哪些违法行为上? 答:非机动车以电动自行车为主,我省自6月份起即已开展摩托车和电动自行车(统称“两轮车”)交通安全风险隐患治理行动,重点针对闯红灯、无牌、逆行、不按道行驶、超员、未戴安全头盔等易肇事肇祸和加重事故后果的违法行为。 5.会如何利用科技手段来识别违规车辆、抓拍违法行为,提高执法效率和覆盖率? 答:我省公安机关交管部门通过建立健全“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,依托“1+2+X”大数据赋能实战平台,利用号牌识别、人脸识别、图片视频AI智能识别等技术,推广应用“慧眸”等大数据实战模型,提升“两轮车”(含电动自行车)交通安全风险感知能力,电动自行车执法取证设备数量将达2000余套,进一步提高执法效率和覆盖率。 6.新《办法》对非机动车登记提出了新要求。交警部门在登记点设置、流程优化、线上办理等方面做了哪些准备以确保11月1日后高效、便民? 答:电动自行车登记管理主要遵循便民利民的基本原则,主要体现在四个方面: 一是取消目录管理制度,群众在购买电动自行车时无需关注是否属于目录范围,在注册登记条件中增加了强制性产品认证证书,可以查看电动自行车车身,是否有认证标志;也可以通过扫描产品合格证的二维码或登录全国认证认可信息公共服务平台,查看所购买车辆的认证信息。 二是新车临时通行,《办法》第二十九条第二款规定,应当登记的非机动车自购车之日起30日内,可以凭购车发票等非机动车来历凭证,在登记前临时上道路行驶。 三是网上申请登记上牌。根据《办法》第二十一条第一款“可以通过互联网等渠道,受理申请人网上提交的申请”的规定,公安厅已部署并推广非机动车信息登记管理系统,大家购车后可使用“闽政通APP”申请电动自行车登记,实现全程网办,上传电动自行车注册材料后,民警在后台审核,符合条件的办理注册登记后,向群众寄达牌证,免去线下查验环节,减少群众等待、往返次数。 四是推行电动自行车经销商代办登记制度,在销售集中且条件许可的区域设立“登记服务站”,鼓励有条件的地区实行电动自行车带牌销售。

我市开展“市委书记、市长信访接待日”

我市开展“市委书记、市长信访接待日” 林青主持召开市委专题会议

林青主持召开市委专题会议 @福鼎人,下月起,骑车玩手机将被罚款!

@福鼎人,下月起,骑车玩手机将被罚款! 中国经济样本观察·县域样本篇|在这座闽

中国经济样本观察·县域样本篇|在这座闽 林青 叶浩文开展“四下基层”调研

林青 叶浩文开展“四下基层”调研 我市开展“畅通生命通道” 疏散逃生暨

我市开展“畅通生命通道” 疏散逃生暨 店下镇筼筜村:6000亩紫菜迎来投苗季

店下镇筼筜村:6000亩紫菜迎来投苗季 福鼎市烹饪协会携“山海至味”亮相第34

福鼎市烹饪协会携“山海至味”亮相第34 太姥山景区部分步游道实施改造提升工程

太姥山景区部分步游道实施改造提升工程 我市举办青春健康师资培训班

我市举办青春健康师资培训班 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

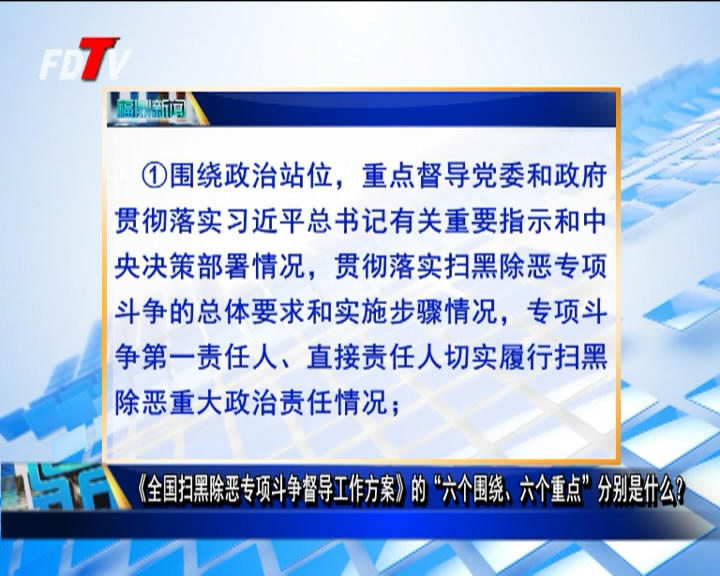

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 福鼎一男子伪装成“商界精英”四处行骗

福鼎一男子伪装成“商界精英”四处行骗 在酒店容留未成年人吸“电子烟”,两男子

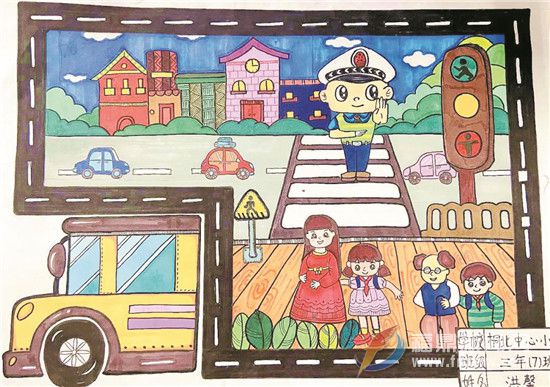

在酒店容留未成年人吸“电子烟”,两男子 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴