方言是地域文化的载体,蕴含了一个地区独有的文化内涵和历史记忆。“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,乡音里牵系着无尽的乡愁。

福鼎方言的意境有多美,举几个例子,你便知晓:

福鼎人形容白色,叫“白雪雪”,洁白如雪,干净透彻。

福鼎方言把床铺称为“瞑床”,“丹房昼静春风香,仙人隐几琴瞑床”,安睡之榻,恰如其分。

“回来啦?吃饱了吗?好好照顾自己。”这些乡音,也让我们倍感亲切与温暖。

福鼎方言属闽东方言福宁片。通常说的福鼎方言指狭义的概念,俗称“桐山话”。它通行于福鼎市内的桐山、桐城、山前、管阳等乡镇,使用人口约占全市总人口的68%。

福鼎境内还通行着闽南语,闽南语分布于沙埕、前岐、贯岭等乡镇,使用人口占总人口的约30%。

广义的福鼎方言语言资源非常丰富。境内还有福州话方言岛、莆田话方言岛、客家方言岛等部分小型方言岛。太姥山镇有福州话方言岛;沙埕镇澳腰村、后港村有莆田话方言岛;磻溪镇赤溪村、点头镇观洋村有客家方言岛;畲族村内部通行畲话。

闽方言较为完整地保存了古汉语的语音语貌,被学术界誉为古汉语研究的“活化石”,福鼎方言也不例外,较好地保存了古汉语的一些原始面貌。

在福鼎这个中国首个美食地标城市,想快速学习福鼎方言,最好方式就是边吃边学了:福鼎肉片,用福鼎方言来说就是“福鼎怒片”。

“浮起来”“放辣椒”“分你一点”,声母“f”在福鼎方言里可以读成b、p、h。

福鼎方言没有“f”声母,比如“分”读成“buong”,“放”读成“bung”,“浮”读成“pu”,这些读音是古汉语的“古无轻唇音”的语音特点的遗留。福鼎方言的“f”也可以读成“h”,比如“福”读成“hu”,这就是福鼎人总被说“f”“h”不分的原因,“f”“h”不分也是福建人的通病。普通话有21个声母,而闽方言只有15个声母,其中就没有“f”声母。

福鼎方言语调绵软、高低起伏,这是由于福鼎方言声调保留了古代“四声八调”中的7个声调,读起来呢喃细语,带着福鼎这座南方城市独有的温柔。

除了语音之外,福鼎方言也保留了很多古汉语的词汇,比如“鸡母(母鸡),闹热(热闹)、人客(客人)等,这些同素异位词在古人的诗文中可以找到例证——

北魏·张丘建《算经·百鸡题》:“鸡翁一,值钱五;鸡母一,值钱三。”

唐·杜甫《感怀》诗:“问知人客姓,诵得老夫诗。”

唐·白居易《雪中晏起偶咏新怀》诗:“红尘闹热白云冷。”

不同的地域具有不同的文化特征,福鼎地处东海之滨,山海资源丰富。福鼎的童谣、山歌、谚语等都体现了当地白茶文化、海洋文化、乡土文化等浓郁地方特色文化色彩。

一句“芋蛋旦旦头”就借福鼎芋会生长出众多小芋头的特点,形象地比喻一个团队里大家都争着领头、不好协调的状态。还有“黄花跟鳗滑”就借黄花鱼跟着鳗鱼一起游,来形容不自量力,没有自知之明。

这些方言谚语既描述事物又阐明道理,简单的一句话凝练地体现当地群众在生产生活中总结出来的智慧,蕴含着丰富的人生哲理。

在异乡的游子听到家乡的方言,心中都会涌起一股亲切感与归属感,它承载着我们关于家乡的记忆。

保护与传承,让我们从说福鼎方言开始。

市政府第六次常务会议召开

市政府第六次常务会议召开 市委理论学习中心组(扩大)学习会暨市委书

市委理论学习中心组(扩大)学习会暨市委书 今天,送你一件“花裙子”!

今天,送你一件“花裙子”! 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近

市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近 市委理论学习中心组(扩大)学习会召开

市委理论学习中心组(扩大)学习会召开 林青带队赴嵛山岛调研推动环岛路改扩建

林青带队赴嵛山岛调研推动环岛路改扩建 市政府第六次常务会议召开

市政府第六次常务会议召开 福鼎1.8万亩蚕豆喜获丰收 农户采摘忙

福鼎1.8万亩蚕豆喜获丰收 农户采摘忙  楮楼:多元业态绘就乡村旅游新画卷

楮楼:多元业态绘就乡村旅游新画卷 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

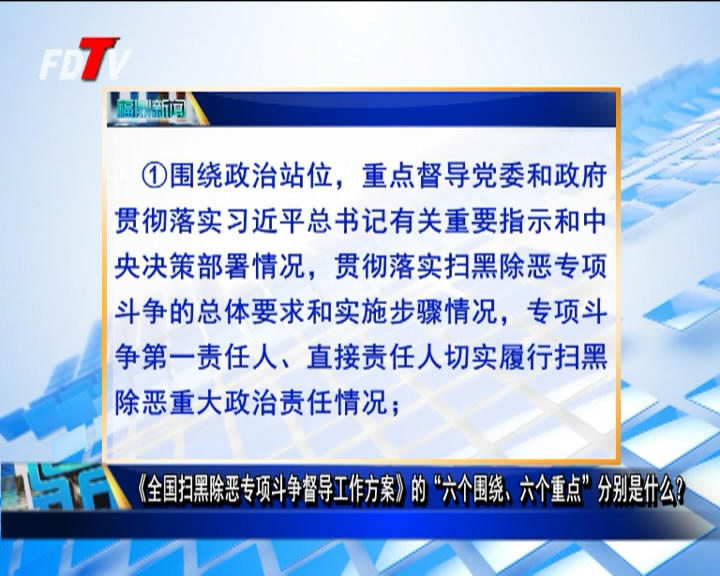

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 贩卖“上头电子烟弹”,福鼎法院这样判→

贩卖“上头电子烟弹”,福鼎法院这样判→ “偷梁换柱”卖假酒!福鼎法院判了!

“偷梁换柱”卖假酒!福鼎法院判了! 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴