【作者题记】 2025年6月28日下午,我们顶着炎炎烈日,驱车前往日澳、佳湾、海田等沿海乡村,采集民国版《西河郡林氏宗谱》《颍川郡陈氏宗谱》,再度寻觅民间谱师林棲凤先生的生平履痕,发掘他当年手书的抗战墨迹,以致敬那段峥嵘岁月。 □冯文喜 一 夏日,秦川湾畔的风景在线:海岸绵长,渔轮归航,有如陈兵列阵,静静地停泊在海港上。 这一带沿海乡村,清代隶属“六都”,包括黄崎、屯头、佳湾、斗南、大筼筜、小筼筜、日澳等共有17个村庄,因地理界临东南海岸,故有“天涯海角”的说法。上个世纪三四十年代,这一带的热血男儿,纷纷走出沿海地带,从军北上抗日。 当地的老百姓提起一个人,说“老先生的名字叫林棲凤,曾为抗战的家族修谱”。林棲凤(1882—1960年),讳良槐,号薛三,字和柯,又字淡庵。他于清末光绪三十年(1904年)考取府学第三名、郡庠生,就是平常所说的考上秀才。1938年,佳湾人陈红妹(1910—1938年)以游击队战士,随军抗战,后来壮烈牺牲。1940年8月,林棲凤先生给佳湾陈姓族人修谱,在谱文中阐述: 族人于宗族观念固有足多,余尤望扩而充之,进为民族观念,斯乃为愈,何则宗族者,小团体也,民族者,大团体也。当此强邻压境,全国抗战之秋,挥民族之精神,策群众之力量,以与强敌相持终始,俾我中华民族生存世界,永保神州。……合无数之宗族,成伟大之民族,亦犹土壤成泰山之高,细流成河海之大,又庸何伤乎! 今天翻开这册尘封已久的手书本家谱,距林棲凤先生撰文时隔已85个年头,时光虽流逝,但当时他致力于修谱的愿望却凝结于笔墨行间。给各地家族修谱,就是群策群力,为全民族团结奋起抗战而凝聚力量。 二 日澳是一个傍海依山的好地方,东北部的草堂山,高耸入云,树木繁茂。清代初年,林氏始祖就从泉州安溪辗转浙南迁徙到这里的山脚下安居,后人即以经学传家,课业子孙。 道光、咸丰年间,日澳林氏在科举上出现功名,其中有林棲凤先生的曾祖林仲岘(1814—1873年),号见山,例授登仕郎。林棲凤先生的伯祖林永贞(1835—1911年),字秉当,号用六,参加清末武科,因屡考未中,而后从商,但他非常重视对族中子弟教育,尤以书香传家,希望后代能在科考上有所成就。他与胞弟林永红(1837—1913年),致力丕振家声,光显前人。光绪三十年(1904年),林棲凤考取秀才,也得力于他的伯祖林永贞、嗣祖林永红的悉心教诲,勤读经史,揣摩时艺。后来,林棲凤给伯祖林永贞写有《行实》一章,对传统文化的重视和见识,说得非常清楚: 公(指伯祖林永贞)以商贾为末,图以田园为先务,家产虽云微薄,书香不使阙传。子孙纵属痴愚,笔花愿期有种。诚见乎积千金之产,固未若存一卷之经;广百亩之田,奚如读万家之史哉! 是年正月,刚好伯祖林永贞七十寿辰,时任福建学政的秦绶章(1849—1925年)赠匾“达尊有二”以示庆贺。林氏后人非常珍视这方具有古代科考文化价值的牌匾,原件收藏于阁楼,重新仿制一方悬挂于旧居厅堂。 三 林棲凤先生的旧居保持原貌,故址建筑保留有三排民房,以前后座、加前院一道石墙为布局,榴厝以砖木石结构、二楼,加通廊构建。林棲凤先生的第三、四代后人一直居住在这里,坚守祖上家业。 在院子厅堂里,我们遇见现年85岁的林时兴老人,他是林棲凤先生的嫡孙,也是林氏梓辑谱业的健在传人。林时兴老人向我们介绍,他在青少年时代,就跟从祖父林棲凤作学徒到各地修谱,店下、秦屿(今太姥山镇)一带,他都去过,边做学徒,边学印刷。 但祖父林棲凤告诉他,修谱需要较高的文化修养,能识读古文,能撰写水平较高的谱文,且须知书达礼。他说:“我祖父还写的一手好书法,人丁多的大族,采用活板印谱;人丁少的小族,则采用手写做谱。” 林氏做谱始于乾嘉年间,做谱还是用毛笔手写,称为“手书”本。到了林棲凤这一代时,深得父辈嫡传,采用活字印谱技术,以“薛三”为斋号纂修宗谱。1920年,林棲凤与同乡师友、例贡生黄瑞定先生合作,给斗南宗亲修谱。为了不出差错,他们在谱文中曾指出“特易之以活板梓辑”,一生为太姥山下数十家族修订谱册,辑录有他撰并墨印的谱文、传记、赞词、绘图等遗作。活板印谱代表性遗作有民国三十六年(1947年)版《日澳西河郡林氏宗谱》,纸本、线装,内页由目录、卷首、新序、事实、诗传、行述、字行、支图等12部分构成。据《修谱名录》载: 总纂第十世孙棲凤,助理第九世孙志乃、志铙、志鹤。印刷澄溪外垟朱星挥、分定中项江志成。 我们从这份目录中发现,林棲凤先生活板印谱的团队至少要有6人,通过族亲及带徒等方式传承。当年,他曾配置字盘、笔墨等行当,到各村做编修印制工作,梓辑流程包含刻字、检字、排版、校对、印刷等近20道工序。字体是繁体老宋体,墨则用徽制烟墨,采用古籍线装书版式,在长期制谱实践中,完成了他人生的走向。 打开谱师墨印旧版谱册,我们感觉传统活板印刷技术的整套工艺流程,似乎在文字里凝固,印谱技艺而又缓缓展现开来。

福鼎白茶组团走进香港

福鼎白茶组团走进香港 暑期“余额”不足,快来福鼎这里浪

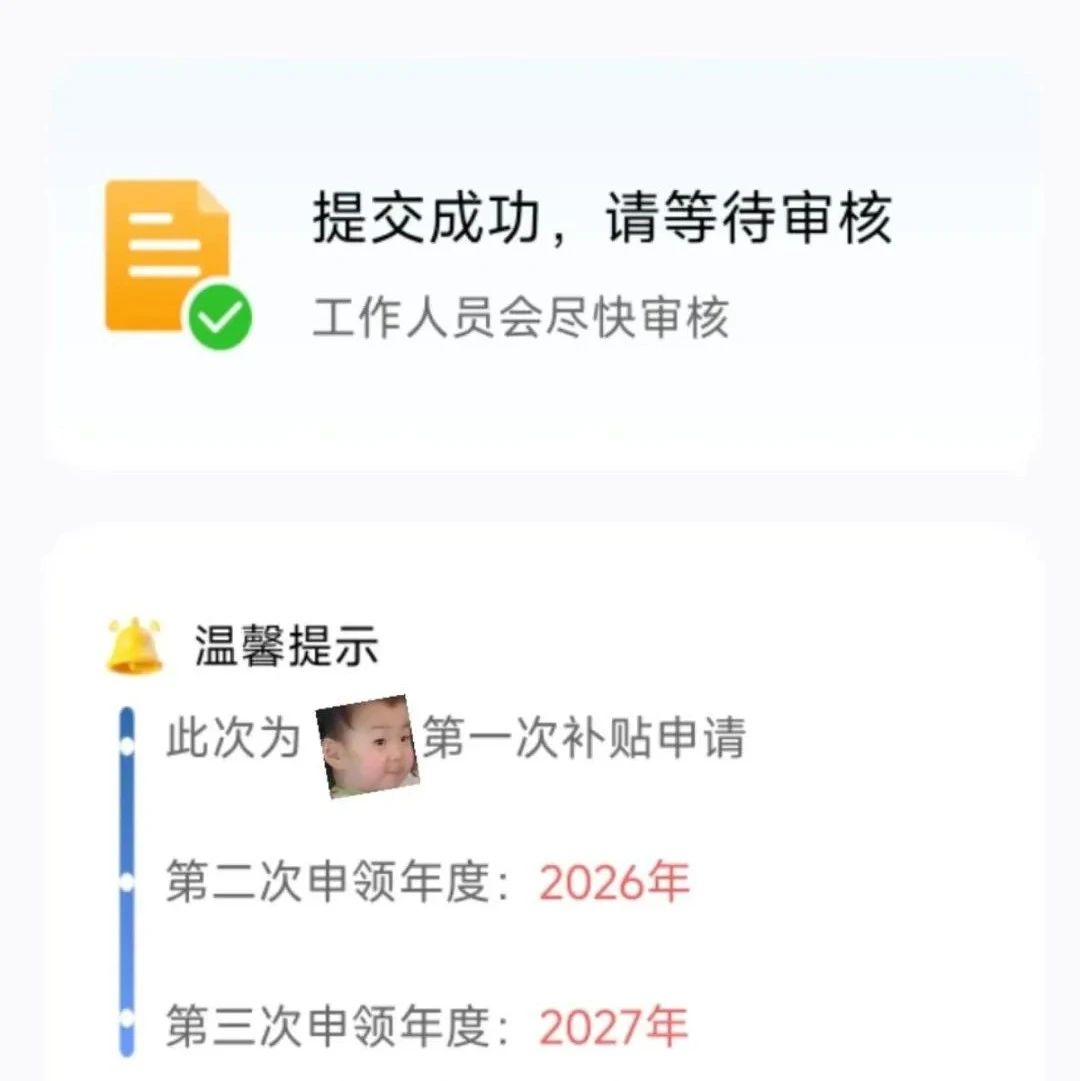

暑期“余额”不足,快来福鼎这里浪 国家育儿补贴申领系统开始试运行!申领入

国家育儿补贴申领系统开始试运行!申领入 市委理论学习中心组(扩大)学习会暨2025年

市委理论学习中心组(扩大)学习会暨2025年 万亩生蚝丰收 蓝海奏响渔歌

万亩生蚝丰收 蓝海奏响渔歌 郑氏文史研究会召开奖学大会

郑氏文史研究会召开奖学大会 铁塘社区开展“光影传新风 七夕话文明

铁塘社区开展“光影传新风 七夕话文明 福鼎:再生稻头季丰收忙 田间测产传捷报

福鼎:再生稻头季丰收忙 田间测产传捷报 学子踏访故乡山海 回顾三十载巨变

学子踏访故乡山海 回顾三十载巨变 福鼎白茶:擦亮金名片 续写新篇章

福鼎白茶:擦亮金名片 续写新篇章 林青主持召开市委常委会会议

林青主持召开市委常委会会议 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

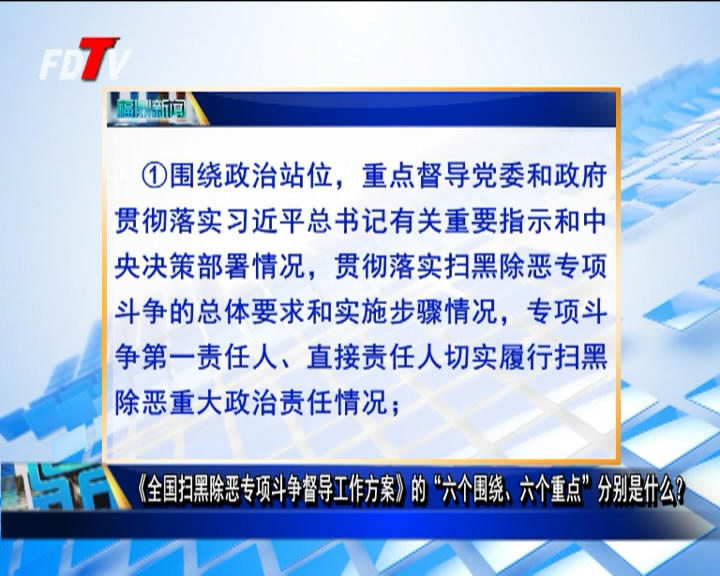

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 因道闸门未自动开启,两男子竟殴打他人!福

因道闸门未自动开启,两男子竟殴打他人!福 邻里互詈致脑出血,福鼎法院认定:过错方需

邻里互詈致脑出血,福鼎法院认定:过错方需 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴