朱子龟峰讲学图(当代)林伟作 南宋朱熹在福建讲学,弟子多为闽人,因此朱子学又称为“闽学”。高松(1153—1211年),字国楹,长溪桐山人(今福鼎),先后师从陈傅良永嘉学、朱熹理学,登宋绍熙元年(1190年)进士,嘉定二年(1209年)以迪功郎任台州教授。高松传承践行朱子学“读书观理”思维,成为宋学在闽浙传播、交流、互动的人文纽带。 理学传人的人文价值 高松是宋代思想家、哲学家朱熹的门生,南宋理学传人,具有特殊的人文价值内涵与历史意义,甚至对明清、民国地方史志学都产生深远影响。清嘉庆十一年(1806年)《福鼎县志》理学载:“理学者,穷理而行其道,故曰理学,亦曰道学。古无其名,至宋儒始倡为此称,所以别于汉人之训诂也。宁郡夙号‘海滨邹鲁’,鼎为属邑,自高、杨诸君子游紫阳之门,深得其邃,大阐宗风,名儒辈出,后先辉映。”朱熹(1130—1200年)字元晦,世称朱文公,儒家理学集大成者,于宋庆元年间(1195—1200年),流寓长溪(即明清时期福宁),传播理学道义,在这个时期前后,高松因老师陈傅良推荐,从学于朱文公。 “高、杨诸君子游紫阳之门”,其中高、杨指的是长溪高松、杨楫二人,高松属桐山(今福鼎),杨楫属潋村(今潋城)。朱熹来到长溪先到潋村,杨楫迎接先生到石湖书院讲学,而后朱熹取道桐山,在高松、杨楫陪同下讲学高家的龟峰一览轩。清代嘉道时期,陈九苞(1782—1859年,号筠崖,福鼎人)画师绘有《龟峰讲学图》。1994年6月《福鼎文史资料》(第十二辑)高耆艾老师撰《高松生平概述》(附插图)一文,介绍高松平生履历,并附有清代画师陈九苞的《龟峰讲学图》,图左示“后学玉溪陈九苞盥手敬绘”。据清嘉庆谭抡《理学志》载: 高松字国楹,桐山人。少游陈止斋门,又从朱文公学。颖悟过人,笃志励行。登绍熙庚戌进士,授台州教授。与诸生更进迭问,疑难交发,满意而后退,士人悦服。既卒,叶水心铭其墓。祀乡贤。 高松作为朱熹门生,地方志列入理学人物,也是桐山唯一从学朱熹的传人,具有特殊的人文内涵,其人文意义在于:宋学在闽浙传播交流,长溪桐山(今福鼎)是两地的人文交汇区域,以得天独厚的地理资源优势,成就了后来作为闽学(朱子学)的互动纽带,文脉薪火相传。 宋学背景下的仕宦理念 高松登进士后二十年,才任台州教授。清康熙二十二年(1683年)《台州府志》卷五教授载:“高松,嘉定二年(1209年,南宋宋宁宗号),以迪功郞至。”据《宋史·职官志八》载,迪功郎为从九品官。在台州,他任期教授三年(1209—1212年)。 陈傅良(1137—1203年),字君举,号止斋,著《止斋先生文集》等,南宋政治家、思想家、教育家,是宋代浙学承前启后的代表性学者。高松少年时代师从陈傅良,高松之父高光中与永嘉陈傅良交情深厚,便把高松投上陈门。据陈傅良《止斋先生文集》(四部丛刊)第五十卷志铭《髙光中墓志铭》载:“一子松,迪功郎,台州临海主簿,绍熙元年(1190年)进士也。”“松从予游久。”髙光中即高松父亲高融,宋乾道五年(1169年)进士,陈傅良称他为闽中“隐君子”。 南宋绍熙年间,陈傅良与朱熹同朝为官,从陈傅良在绍熙二年(1191)《与朱元晦》的书信,及为朱熹双亲起草《焕章阁待制侍讲朱熹明堂恩赠父母制》来看,两位儒学巨擘多有交游与学术切磋。尤其在庆元年间,两人因有共同的儒学理想信念,为实现“得君行道”的伟大抱负而共进退。 高松青年时代从学于陈傅良,后来他鼓励高松跟从朱熹游学。《止斋先生文集》第七卷律诗《送长溪髙国楹从学朱元晦》:“洛学今无恙,东南属此翁。从游虽已晚,趣向竟谁同。一第收良易,遗经语未终。归期定何日,我欲叩新功。”陈傅良不以学派有别,竟能把自己门生举荐给朱熹,展现光明磊落、宽厚博大的学者修为。 叶适(1150—1223年),字正则,号水心居士,温州永嘉人,南宋思想家、文学家、政论家,是陈傅良、郑伯熊(1124—1181年)的学生。他所代表的永嘉学派称为浙学,与朱熹的理学、陆九渊的心学并列为“南宋三大学派”,对后世影响深远。叶适著有《水心先生文集》。《水心先生文集》(四部丛刊)载《台州教授高君墓志铭》,其中对高松生平只愿意待在台州作一个教授,其他同年(指同学)都已改官登朝,唯独而他没有升迁表示缺憾: 嗟夫!君不以老厌仕,几及时也;不以贫愿仕,几有行也。时有早莫(暮),莫(暮)亦可也,而犹无时,何也?行有大小,小亦可也,而犹无行,何也?始之难于仕不忘修也,仕而难于禄愈其修也,修之数十年矣,而用之不能终日,何也?孔氏之言曰,良农能稼而不能穑。嗟夫!君亦不能穑,而巳蓄数十年之种,而芽无获焉。 结合当时历史背景来看,像高松这样笃志励行、极有修为的贤才,应当得到宋廷的重视,但高松读书不只为科举,反而只作一个看起来比较平常的台州教授,正应了孔夫子那句话的意思——即便是好的耕作,未必能有好的收成——这是宋学影响下的仕途命运。 读书致世的处事实践 作为朱熹理学传人,高松在读书修身、致仕从教诸方面,都有体现儒学人格魅力。高松勤奋好学,好发疑问,他曾给朱熹提出“所喻不能处事”的问题,可见理学实践观点,朱熹在《答高国楹》书中说: 所喻不能处事,乃学者之通病。然欲别求方法,力与之竞,转成纷扰,而卒无可胜之理。不若虚心读书观礼,收拾念虑,使之专一长,久则自然精明,而此病可除矣。但读书亦有次第,且取其切于身心者读之。若经理世务,商略古今,窃恐今日力量未易遽及,且少缓之,亦未为失也。 朱熹把专注一技之长,集中精力做学业作为通向业道达理的途径,解决当时学者只学而“不能处事”的通病,并指明书要“取其切于身心者读之”。朱熹在答论中阐述了“读书观理”的思维,正是启示后学者善于处事的教育方法。 高松是怎样读书的呢?他起早但不贪黑,叶适《台州敎授高君墓志铭》中说他“每黎明读书,夜内止”,到了晚上他就不读书了。但他多读,高瞻远瞩,博览群书,开卷有益,即“书益多,见闻益高远”。叶适评价他“华枝蔓叶,自然消落,以是不骤合于俗。”他去除杂念,以书治俗,不同流合污,不作庸俗之人。 在台州任教授时,高松给生员讲课,让学生或大声诵读,或俯首听讲,称为“讲书”,等学生思维有所开明之后,再进而发问,学问做到释疑解难,令家长们十分满意。“士人喜,来学日众,学既久敝,欲大厘改。令下,一郡父兄欢服。”在台州,高松不遗余力地改变和重振学风,展现了理学传人的宗师风范。

全市组织工作会议召开

全市组织工作会议召开 宁德吹响乡村CEO集结号,7村诚邀能人掌舵

宁德吹响乡村CEO集结号,7村诚邀能人掌舵 今天,送你一件“花裙子”!

今天,送你一件“花裙子”! 高松:闽学传人 讲书明理

高松:闽学传人 讲书明理 白琳:多措并举提升基层政务服务质效

白琳:多措并举提升基层政务服务质效 激活银发力量 助力乡村振兴

激活银发力量 助力乡村振兴 送农资下乡 助力春耕生产

送农资下乡 助力春耕生产 福鼎茶企茶青收购龙虎榜(3月20日)!

福鼎茶企茶青收购龙虎榜(3月20日)! 福鼎酝酿一抹“中国甜”

福鼎酝酿一抹“中国甜” 乙巳年中国白茶始祖·太姥祭典仪式带妆

乙巳年中国白茶始祖·太姥祭典仪式带妆 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

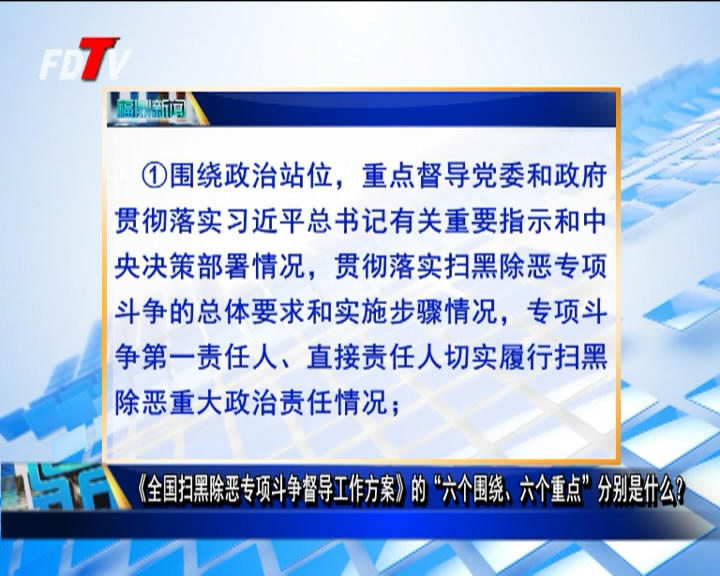

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 “偷梁换柱”卖假酒!福鼎法院判了!

“偷梁换柱”卖假酒!福鼎法院判了! 事发福鼎!一个烟头引发山火,男子获刑,还要

事发福鼎!一个烟头引发山火,男子获刑,还要 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴