第五十六条【司法协助及引渡】涉及有组织犯罪的刑事司法协助、引渡,依照有关法律的规定办理。 第五十七条【证据材料使用及效力】通过反有组织犯罪国际合作取得的材料可以在行政处罚、刑事诉讼中作为证据使用,但依据条约规定或者我方承诺不作为证据使用的除外。 【解读】刑事司法协助是国家间交往频繁、人员流动增多、跨国犯罪不断出现的产物。国家间开展刑事司法协助的法律依据主要有四种形式: 第一,国家间签署、参加的国际公约; 第二,国家间签订的刑事司法协助条约,如1992年我国与俄罗斯联邦签署的《关于民事和刑事司法协助的条约》; 第三,国家间临时达成的关于刑事司法协助的互惠协议,如1990年2月我国向日本国提出引渡犯罪分子张某某,因两国之间没有刑事司法协助协定,我国在提出引渡的同时,承诺在今后类似案件中,将向日方提供类似的协助,这就是一次两个国家达成的关于刑事司法协助的互惠协议; 第四,国内的法律规定,如《中华人民共和国刑事诉讼法》第18条规定:根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠原则,我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。 国家之间在刑事司法实践的合作最初是引渡在一国境内实施犯罪之后逃亡到另一国家的逃犯,在引渡逃犯的实践中,人们逐渐发现刑事合作的其他形式:相互代为送达刑事诉讼文书和委托另一国家在其境内代为调查取证。因此,现代各国之间先有引渡条约,随后在引渡条约中增加与引渡犯罪人有关的犯罪调查和文书送达,尔后才出现司法协助条约,即刑事司法协助是在引渡实践的基础上发展起来的,最后才出现刑事诉讼的转移管辖、外国刑事判决的承认和外籍囚犯的移交等。可以看出,司法协助作为国际合作的一种形式,与“引渡”“刑事诉讼的移管”“执法合作”等合作形式相并列,属于广义国际刑事合作的一种类型。

福鼎白茶在全国人大会议中心展示非遗成

福鼎白茶在全国人大会议中心展示非遗成 福鼎市十八届人大五次会议隆重开幕

福鼎市十八届人大五次会议隆重开幕 十大“科学”流言发布!最后一个很多人坚

十大“科学”流言发布!最后一个很多人坚 福鼎市见义勇为表彰候选对象公示!

福鼎市见义勇为表彰候选对象公示! 关键之年,福建经济如何再上台阶?

关键之年,福建经济如何再上台阶? 福鼎人注意,这些套路,千万小心!

福鼎人注意,这些套路,千万小心! 林青参加市十八届人大五次会议佳阳代表

林青参加市十八届人大五次会议佳阳代表 市政府全体会议暨廉政建设集体谈话会议

市政府全体会议暨廉政建设集体谈话会议 市政府第二十一次常务会议召开

市政府第二十一次常务会议召开 @十八周岁的你,准备兵役登记啦!

@十八周岁的你,准备兵役登记啦! 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

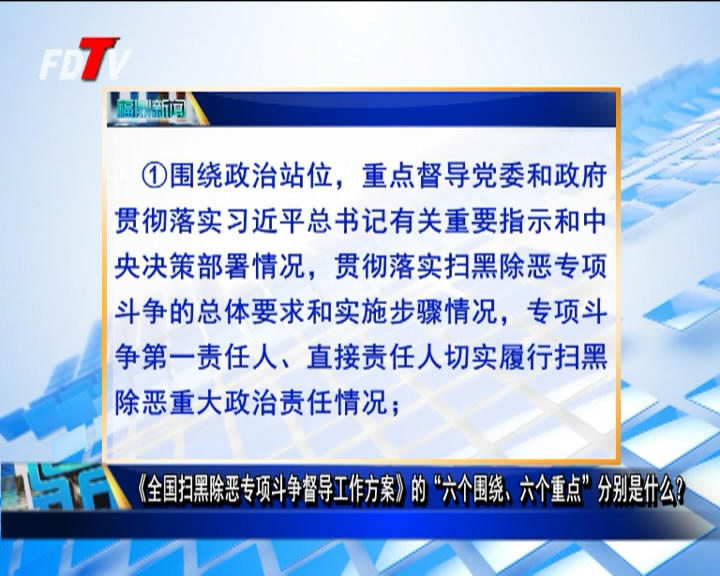

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 民间借贷“利滚利”合法吗?福鼎法院这样

民间借贷“利滚利”合法吗?福鼎法院这样 福鼎法院审结一起假冒注册商标案

福鼎法院审结一起假冒注册商标案 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴