点评人:王登科

中国书法家协会楷书委员会委员

吉林师范大学双聘教授

南方科技大学驻校艺术家

故宫博物院书法研究所研究员

教育部学科评议组成员

多次担任中国书法家协会举办的全国书法展览评委

作品点评

桂胜先生的这件作品以“泰山经石峪金刚经”为基调,又借鉴了“开通褒斜道”的笔意,疏朗开阔、自然天成,是一件极具视觉感染力的作品。

作者以其深厚的临池功力和对汉隶精准的气质把握完成了这件作品。可以说,这是一件典型的融汇诸体、化作自家性情的佳构。我们知道,“开通褒斜道”与“泰山经石峪金刚经”都是“摩崖石刻”书法的典范。其鲜明的人文个性与自然风貌,体现了有别于其他汉隶作品的审美特质,也为那些钟情于高古、朴质审美风尚的习书者提供了别具一格的历史文本。在这件作品中,我们完全可以看出作者对于传统与经典的借鉴与继承,应该说,这是一个书法家应该具有的正确朝向。

作者首先强调的是章法上的疏落与结体上的宽博,在突显视觉感受的同时,展示出隶势的魅力。而且能够化繁为简,平铺直叙里又见飞扬与飘逸,这是新意,也更是作者匠心之所在。

然而,勿庸讳言,作品中也存在一些小问题。具体说来,有如下几点。

一、用笔单调。由于作者过分强调了点画的空灵,使得线质不够丰富,具体说来就是单调与单薄。若能结合一点《石门颂》《西狭颂》的笔趣,使其更加丰富和厚重些是否会更好。

二、乏古质而多今妍。其实,这个问题与上边的“用笔单调”是联属关系的。具体说来,还是作者的用笔是以“小篆”或曰“玉筋篆”的后世方法完成的。在此表达“摩崖”的天趣有点力不从心。建议作者应多研习“吉金”或“石鼓猎碣”,养其厚、去其薄,其自然会得高古、朴拙之趣。

由此我们也可以得出这样的结论:一件好的书法作品,应以“用笔为上”,首先要修炼好笔下的气质,其次才是视觉层面的结字与章法。或者说,率先应该注重的是个人的感受,其次才是“画面”的效果。这有点类似于“演员”与“观众”的关系。不要太过于“演”,要做真实的自己,感动自己的同时,才能够感染你的观众。

而书法的创作也正是如此。本领和技术是必须的,因为它是你表达的媒介。但过分强化媒介时,又会失去了“初衷”,而变成了讨巧与伪饰。在此,可能我的话有些枝蔓出去了,还是回到主题上来。而我仍要在此与作者交流和互勉的就是,广收博取、临池不辍,一如写作者的读书生活,待你胸罗万卷时,你自然会下笔如有神助。

那么,书法的学习与创作又何尝不是如此呢?

吴桂胜书法作品

楷书 节录孙过庭《书谱》

规格 180cm×96cm

封面宁德丨牧海而歌 向海而兴

封面宁德丨牧海而歌 向海而兴 防骗反诈宣传进社区 提高准大学生安全

防骗反诈宣传进社区 提高准大学生安全 福鼎:奏响全面建设生态临港产业城市“最

福鼎:奏响全面建设生态临港产业城市“最 我市举行白茶产业创新型保险项目合作签

我市举行白茶产业创新型保险项目合作签 我市举办首届《创白茶论坛》

我市举办首届《创白茶论坛》 福鼎:智能化改造升级5000个公共停车泊位

福鼎:智能化改造升级5000个公共停车泊位 小路社区:创城工作常态化 居民共享文明

小路社区:创城工作常态化 居民共享文明 硖门:举办海上铂宫音乐会

硖门:举办海上铂宫音乐会 税银团建联建 凝聚青春合力

税银团建联建 凝聚青春合力 2022福鼎市“武夷玉桐湾杯”篮球周末联

2022福鼎市“武夷玉桐湾杯”篮球周末联 福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开

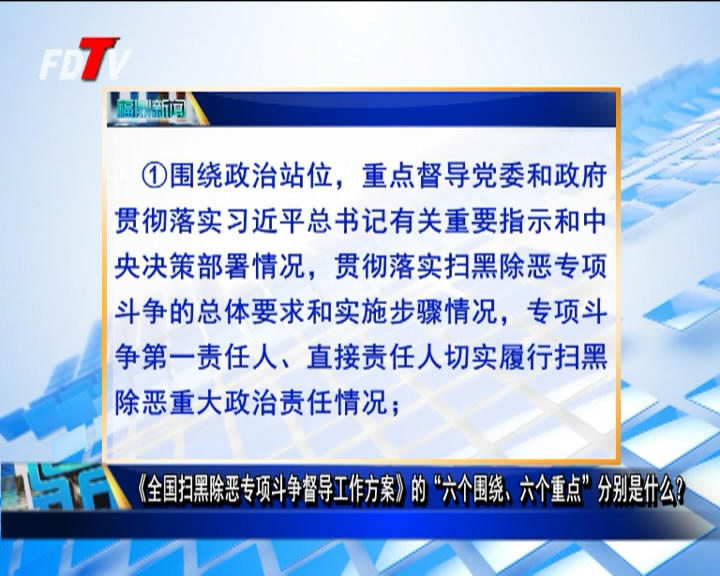

福鼎广播电视台新闻综合(高清)频道正式开 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

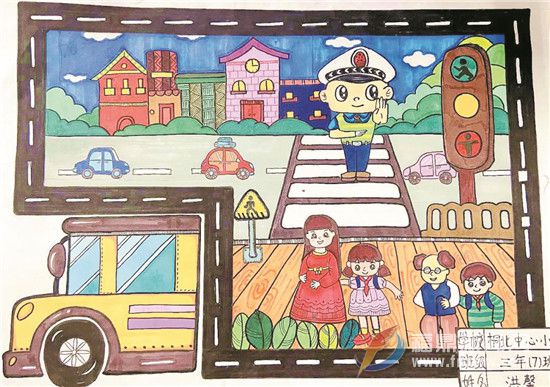

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 做新时代文明少年

做新时代文明少年 【网络中国节•中秋】饼花的光阴

【网络中国节•中秋】饼花的光阴