“习总书记再次到新大陆考察,让我们深受鼓舞。我们会坚定不移走‘科技创新、实业报国’的发展道路,不辜负总书记的殷切嘱托。”王晶说。

对本土科技人才关心扶持,对外来人才也是“海纳百川”,聚天下英才而用之。上世纪90年代初,福州每年以上千人的速度引进各类人才,不拘一格引人才,大胆挖潜用人才。福州市科技园区“一区三园”(洪山科技园、仓山科技园、马尾科技园)因为各类人才汇集,发展红红火火。

当年,正是在这些科技人才的引领下,福州科技兴市屡创佳绩。据不完全统计,1991年—1995年,福州市共登记科技成果526项,其中,达到国际先进水平34项,属国内首创或国内领先水平149项。实达电脑、新世纪数据等一批创新企业,在当时引人注目。1995年,全市国内生产总值500.26亿元,科技进步因素对经济增长的贡献率达47.7%。

科技,成为日新月异、突飞猛进的福州的一抹亮色。1992年,国家科委正式授予福州市科技园区“国家高新技术产业开发区”称号。1995年,福州市被评为全国科教兴市先进城市,被国家科委定为国家科技成果推广示范基地。

担任福建省委和省政府领导之后,习近平对科技创新、人才培育的重视一如既往。2000年,为更好地实施科教兴省战略,福建成立了省科技教育领导小组,时任省长习近平担任组长。

2000年8月17日,习近平主持召开省科技教育领导小组第一次会议。他在讲话中强调,各级各部门要树立“人才资源是第一资源”的观念,努力形成有利于人才培育和引进的新机制,促进各类优秀人才流动的柔性化、自主化,实现人员“能上能下、能进能出”,构建福建跨世纪人才新高地。

功以才成,业由才广。到2002年底,福建省高新技术产业单位有1069家,总产值1063.19亿元;增加值294.04亿元,高新技术产业增加值占国内生产总值的比重为6.3%,比全国的平均水平约高2个百分点。

全国率先,谋划生态省建设

“面对新世纪发展新形势和资源环境面临的巨大压力,要求我省创新发展思路,通过以建设生态省为载体,转变经济增长方式,提高资源综合利用率,维护生态良性循环,保障生态安全,努力开创‘生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路’,把美好家园奉献给人民群众,把青山绿水留给子孙后代,最终实现我省现代化建设的战略目标。”

——2002年习近平在《福建生态省建设总体规划纲要》论证会上的讲话

福建山川秀美,森林覆盖率长期位居全国首位,水、空气质量长期位居全国前列,“清新福建”总是任人呼吸。

蓝天碧水青山,生态福建,绿色发展,令人艳羡。

饮水思源。这一切正是源自十多年前习近平担任福建省省长期间,高瞻远瞩,为福建擘画的建设生态省的宏伟蓝图。

世纪之交,福建面临转型之痛:一方面,亚洲金融危机使GDP连续20多年保持年均13%以上增速的福建,速度急刹;另一方面,传统工业发展中伴生的污染问题,让这个人均耕地全国最少、自然灾害频发的沿海省份,面临空前的环境承载压力。

下一步发展怎么走?面对发展新形势和资源环境的巨大压力,如何强省富民,需要更深沉的思考,需要创新发展思路。

“任何形式的开发利用都要在保护生态的前提下进行,使八闽大地更加山清水秀,使经济社会在资源的永续利用中良性发展。”2000年,习近平及时、清醒地向全省干部群众发出号召。

正是循着这样的理念,习近平纵览全局,俯察大势,提出“生态省”建设战略构想,为福建作出了具有历史意义的战略抉择。

2001年,省政府成立习近平任组长的生态建设领导小组,开始了福建有史以来最大规模的生态保护调查。

2002年1月23日,习近平在政府工作报告中正式提出建设生态省战略:“建设‘生态省’,大力改善生态环境,是促进我省经济社会可持续发展的战略举措,是一项造福当代、惠及后世的宏大工程,要统筹规划、分步实施、积极推进。”编制《福建生态省建设总体规划纲要》也提上日程。

“当时不少人连生态是什么都不清楚,甚至有人认为搞生态建设会影响经济建设。在这种背景下,我省提出生态省建设,是相当有战略眼光和前瞻性的。”福建省政府发展研究中心原副主任、曾参与福建生态省建设前期调研的专家王开明说。

从改革开放到世纪之交,尽管福建取得年均13%以上的GDP增长,但此前由于两岸对峙、国家投入极少,到2000年福建GDP总量仍不足4000亿元、财政总收入不到370亿元。

“以这样不算雄厚的实力制定如此宏大的战略规划,的确显示了决策层对生态建设的远见卓识。”时任福建省社科院院长、曾参与生态省规划纲要设计的专家严正说。

纲要编制过程,则体现了习近平一贯保持的决策民主化、科学化、求真务实的风格。

一方面,政府职能部门起草文本。“加快生态省建设步伐”列为2002年省政府重点调研课题,由习近平担任课题指导;根据省政府部署,省直有关部门完成14个专题的调研后,由当时的省计委牵头组织编制《福建生态省建设总体规划纲要》。

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第

刚刚,全国第七个扶贫日主题宣传活动暨第 传承红色基因 争做时代新人——我市举

传承红色基因 争做时代新人——我市举 2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美

2020年全民健身百村行(贯岭站)之第八届美 登高望远 相伴相行

登高望远 相伴相行 焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路

焦点访谈:为了大地春常在 杀出一条血路 海口社区开展“在职党员进社区,文明创建

海口社区开展“在职党员进社区,文明创建 山前:整治环境 树立形象

山前:整治环境 树立形象 福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活

福鼎:文化惠民演出 润泽百姓生活 开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗

开展“断卡”行动 打击新型网络诈骗 我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事

我市组织收看2020年全国脱贫攻坚先进事 9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐

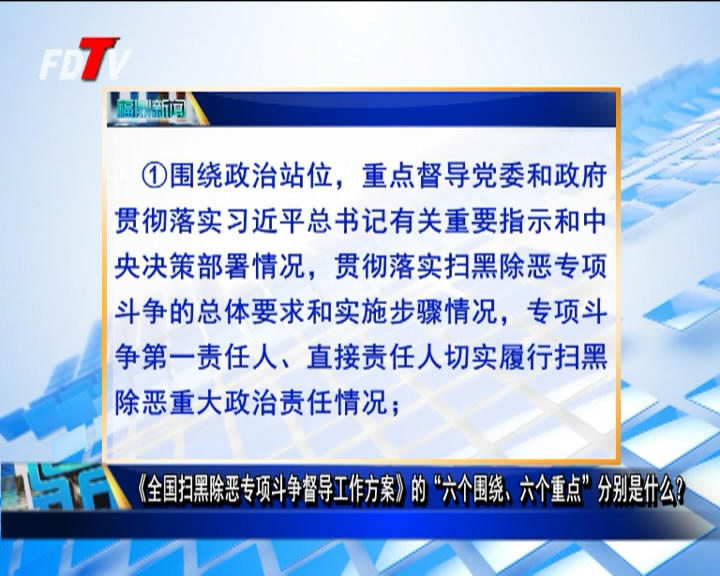

9000万元!“全闽乐购·畅享宁德”全闽乐 《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》

《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》 今天全市8所中学2842名高三学生复学

今天全市8所中学2842名高三学生复学 毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电

毒品盯上电子烟!拱北海关查获走私大麻电 福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪

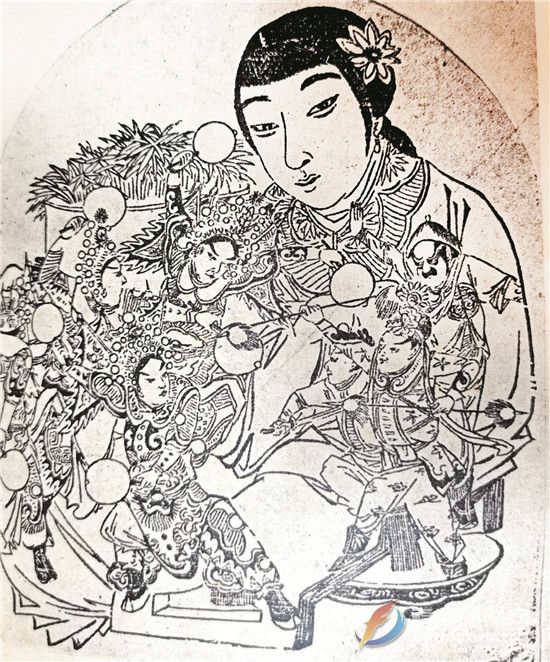

福鼎法院集中宣判4起涉恶势力集团犯罪 专家学者对福鼎饼花的评价

专家学者对福鼎饼花的评价 秋空明月悬 童趣满中秋

秋空明月悬 童趣满中秋